Kriegsverbrechen

Was sind Völkerrechtsverbrechen und wie werden sie geahndet?

Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Frage um Kriegsverbrechen und Völkermord in Europa wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. War doch auf den Zweiten Weltkrieg mit seinen beispiellosen Verbrechen eine längere Phase des Friedens gefolgt, die allerdings insbesondere durch die im ehemaligen Jugoslawien begangenen Kriegsverbrechen in den 1990er Jahren bereits unterbrochen worden war. Auch außerhalb Europas kam es in neuerer Zeit zu Völkerrechtsverbrechen. Und da viele dieser Verletzungen des humanitären Völkerrechts bis heute ungesühnt blieben, könne dies zu der Ansicht führen, dass das humanitäre Völkerrecht seine Akzeptanz unter den Kriegsparteien und seine sich daraus ergebende Wirkung verloren habe, so der Rechtsexperte Patrick Sutter. Angefangen von den im Vietnam begangenen Völkerrechtsverbrechen können nach Sutter der Luftkrieg in Afghanistan, der Terrorismus in Israel, im Irak und in den USA, das Verhalten der israelischen Armee in den besetzten Gebieten, der Streit um den Kriegsgefangenen-Status von Mitgliedern der Taliban bzw. der Al-Qaida auf Guantanamo sowie die Folter von Gefangenen im Rahmen des „Kriegs gegen den Terrorismus” als promimente Beispiele genannt werden. Auch wenn seine Wirksamkeit immer häufiger angezweifelt werde, so Sutter, sei das humanitäre Völkerrecht grundsätzlich jedoch nicht in Gefahr.

Doch was genau ist eigentlich rechtlich gesehen als Kriegsverbrechen einzuordnen? Unter Kriegsverbrechen versteht man schwere Verstöße eines kriegführenden Staates gegen die Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts. Gibt es demnach festgeschriebene Regeln, unter denen ein Krieg abzulaufen hat und somit kein Verbrechen darstellt? Ist Krieg nicht per se und immer ein Verbrechen? Ist Töten - so grausam es ist - unter gewissen Umständen in einem Krieg erlaubt? Wo verläuft die Grenze zum Kriegsverbrechen? Und wie können Völkerrechtsverbrechen auf nationaler und internationaler Ebene geahndet werden?

Dieses Dossier möchte zunächst Begrifflichkeiten klären und unterschiedliche Möglichkeiten der Gerichtsbarkeit vorstellen, um dann konkrete Beispiele von Völkerrechtsverbrechen aufzuzeigen. Besondere Berücksichtigung findet dabei der aktuelle Krieg in der Ukraine.

Kurz & knapp

Was sind Kriegsverbrechen?

Auch im Krieg gelten Regeln, die es einzuhalten gilt. Kriegsverbrechen stellen Verstöße gegen die für Kriege festgelegten Regeln dar. Wer die Regeln bricht, kann strafrechtlich verfolgt werden. Insbesondere dienen sie dem Schutz der Zivilbevölkerung, aber auch den in Gefangenschaft geratenen Soldaten, die nicht mehr am Krieg teilnehmen. Man spricht allgemein von „Kriegsverbrechen”, genau genommen sind damit aber Völkerrechtsverbrechen gemeint, die in vier Tatbestände unterteilt werden: „Kriegsverbrechen”, „Verbrechen gegen die Menschlichkeit”, „Völkermord” und „Verbrechen der Aggression”.

Was genau sind Beispiele für Kriegsverbrechen?

Beispiele für Kriegsverbrechen sind: Töten von Zivilisten, Folter, Vergewaltigung, Verschleppung oder Vertreibung von Bevölkerungsgruppen, Verwendung verbotener Waffen, Angriffe auf zivile Gebäude, Plünderung von Eigentum, Misshandlung von Kriegsgefangenen.

In welchen Verträgen ist das Kriegsrecht festgeschrieben?

Die Regeln und Grundsätze des „Humanitären Völkerrechts”, die während eines Krieges gelten, sind in verschiedenen internationalen Abkommen festgehalten, unter anderem im Haager Abkommen und in den Genfer Konventionen. Die meisten Länder haben die für einen Krieg geltenden Regeln jedoch auch in ihrer eigenen Gesetzgebung mit aufgenommen.

Welche Gerichte verfolgen Kriegsverbrechen?

Allen voran ist der „Internationale Strafgerichtshof" in Den Haag für die Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen zuständig. Manchmal wird für einen bestimmten Krieg auch ein Sondertribunal eingerichtet. Beispielsweise gab es ein extra Kriegsverbrechertribunal für die im Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen oder auch für die Jugoslawienkriege. Jedes Land kann aufgrund des sogenannten „Weltrechtprinzips” darüber hinaus auch vor dem langeseigenen Gericht Kriegsverbrechen anklagen, unabhängig davon von wem oder in welchem Land diese verübt wurden.

Können Staatschefs wie beispielsweise Präsident Putin überhaupt bestraft werden?

Dies ist eine schwierige Frage und nicht abschließend zu beantworten. Da Personen, die höchste Staatsämter bekleiden, eigentlich durch die sogenannte „persönliche Immunität” geschützt sind, können sie so gesehen nichtstrafrechtlich belangt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt könnten sie eventuell dennoch inhaftiert werden, sofern sie ihr Amt verlieren, ausgeliefert werden oder aber die internationale Gerichtsbarkeit sich dazu entschließt, den Immunitätspanzer zu durchbrechen.

Die Täter an der Front, beispielsweise die Soldaten, können jedoch sofort für ein von ihnen verübtes Verbrechen verurteilt werden. Im aktuellen Krieg in der Ukraine wurden bereits einige russische Soldaten zu langjährigen Haftstrafen wegen Mordes an Zivilisten verurteilt.

Wann ist ein Krieg ein Verbrechen?

Es klingt zynisch zu sagen, das Töten in Kriegen unterliegt Regeln. Doch es gibt in der Tat Vorgaben, die in Kriegen Anwendung finden sollen und nach denen entschieden wird, ab wann rote Linien überschritten werden. Selbst im Krieg gilt es also Regeln einzuhalten. Diese sind im humanitären Völkerrecht festgelegt. Sie zielen darauf ab, die Auswirkungen des Krieges auf Menschen und Objekte zu mildern. Schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht (umgangssprachlich auch Kriegsverbrechen genannt) können strafrechtlich verfolgt werden. Das Völkerrecht als solches umfasst die gesamte zwischen Staaten bestehende Rechtsordnung. Das humanitäre Völkerrecht ist ein Teil davon, das speziell in bewaffneten Konflikten Anwendung findet.

Bedingung für die Anwendung des humanitären Völkerrechts ist also die Existenz eines bewaffneten Konfliktes. Als Kriegsverbrechen gelten Verstöße, die während innerstaatlicher Konflikte oder eines Krieges zwischen zwei Staaten begangen werden. Während also das humanitäre Völkerrecht auf die Situation bewaffneter Konflikte zugeschnitten ist, bieten die internationalen Menschenrechte dem Einzelnen Schutz in allen Lebenslagen und bewahren vor Verletzungen grundlegender Rechte in Friedenszeiten. Diese sind etwa in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben oder in der Charta der Vereinten Nationen.

Wenn landläufig von „Kriegsverbrechen” die Rede ist, werden darunter im Allgemeinen sämtliche Verbrechen verstanden, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Genau genommen wird juristisch jedoch zwischen vier Tatbeständen unterschieden: Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und seit einigen Jahren auch Verbrechen der Aggression.

Folgende Handlungen stellen beispielsweise Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar, wobei dabei sowohl gegen die Zivilbevölkerung gerichtete Handlungen eingeschlossen sind als auch solche gegenüber Kriegsgefangenen:

- willkürliche vorsätzliche Tötung

- unmenschliche Behandlung bis hin zu Folter

- vorsätzliche Verursachung großer Leiden

- vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder zivile Gebäude

- Verschleppung oder rechtswidrige Vertreibung von Bevölkerungsgruppen

- Verwendung verbotener Waffen oder Methoden der Kriegsführung

- Plünderung von öffentlichem oder privatem Eigentum

Das in verschiedenen Verträgen, Abkommen und Konventionen festgeschriebene humanitäre Völkerrecht beinhaltet demnach Regeln, welche die Auswirkungen des Krieges nach Möglichkeit minimieren sollen. Es beinhaltet auch Garantien, welche die Wahl der Mittel und Methoden der Kriegsführung begrenzen und Personen schützen sollen, die nicht oder nicht mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen. Die wichtigsten Regelungen des humanitären Völkerrechts sind in den Genfer Konventionen mit ihren Zusatzprotokollen sowie den Haager Abkommen festgeschrieben.

Prinzipien – Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit, Schutzmaßnahmen

Das internationale humanitäre Völkerrecht hat wesentliche Grundsätze formuliert, um festzustellen, ob ein Völkerrechtsverstoß vorliegt: So gibt es das Prinzip der Unterscheidung, der Verhältnismäßigkeit, der Notwendigkeit sowie der Schutzmaßnahmen.

Prinzip der Unterscheidung

Ein Schlüsselelement des humanitären Völkerrechts ist das Prinzip der Unterscheidung. Demnach ist zwingend zwischen Kombattanten (im allgemeinen Personen des Militärs) zu unterscheiden, die rechtmäßig angegriffen werden dürfen, und Nicht-Kombattanten und Zivilpersonen, die Schutz vor Angriffen genießen. Kombattanten sind Personen, die berechtigt sind, unmittelbar an Feindseligkeiten gegen andere Kombattanten teilzunehmen, während Nicht-Kombattanten diese Berechtigung fehlt. Wobei ein Kombattantenstatus auch Milizen, Freiwilligenverbände und organisierten Widerstandsbewegungen gewährt wird, wenn diese Verbände einen verantwortlichen Kommandanten haben und sich deutlich von Zivilisten unterscheiden, indem sie etwa in Uniform agieren und die Waffen offen tragen.

Kombattanten- und Kriegsgefangenenstatus

Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen, Abschnitt II, Art. 43 Streitkräfte

1. Die Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei bestehen aus der Gesamtheit der organisierten bewaffneten Verbände, Gruppen und Einheiten, die einer Führung unterstehen, welche dieser Partei für das Verhalten ihrer Untergebenen verantwortlich ist; dies gilt auch dann, wenn diese Partei durch eine Regierung oder ein Organvertreten ist, die von einer gegnerischen Partei nicht anerkannt werden. Diese Streitkräfte unterliegen einem internen Disziplinarsystem, das unter anderem die Einhaltung der Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts gewährleistet.

2. Die Angehörigen der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei (mit Ausnahme des in Artikel 33 des III. Abkommens bezeichneten Sanitäts- und Seelsorgepersonals) sind Kombattanten, das heisst, sie sind berechtigt, unmittelbar an Feindseligkeiten teilzunehmen.

3. Nimmt eine am Konflikt beteiligte Partei paramilitärische oder bewaffnete Vollzugsorgane in ihre Streitkräfte auf, so teilt sie dies den anderen am Konflikt beteiligten Parteien mit.

Zu den weiteren Artkeln des Zusatzprotokolls

Die ukrainischen Streitkräfte unterstützenden ausländischen Kämpfer sind demnach ebenfalls Kombattanten und stehen unter dem für Kriegsgefangenen geltenden völkerrechtlichen Schutz. Ihnen den Prozess zu machen und Todesurteile zu verhängen, wie in der selbsternannten Volksrepublik Donzek jüngst geschehen, stellt eine Missachtung der elementaren Grundsätze des humanitären Völkerrechts dar,

Tötet ein Soldat (Kombattant) einen Soldaten der gegnerischen Truppen während einer Kampfhandlung, dann ist das völkerrechtlich legitimiert. Werden hingegen gezielt Zivilisten (Nicht-Kombattanten) getötet oder zivile Ziele unter Beschuss genommen, sodass mit zivilen Opfern zu rechnen ist, verstößt dies gegen das Völkerrecht. An der Spitze der Liste der Kriegsverbrechen steht die „vorsätzliche Tötung“ von Zivilisten. Das humanitäre Völkerrecht besagt demnach ganz klar, dass Kampfhandlungen nicht gegen Zivilisten gerichtet werden dürfen.

Schwierig wird es, wenn zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten, zwischen ziviler und kriegführender Bevölkerung unter Umständen nicht mehr klar unterschieden werden kann. Problematisch kann es ferner werden bei der Frage, ob ein Objekt zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich zu schützen ist oder nicht. Wenn beispielsweise Zivilisten in einer Militärkaserne Unterschlupf gefunden haben und dies von außen ersichtlich oder bekannt ist, stellt ein Angriff auf dieses militärische Objekt in dieser Situation ein Kriegsverbrechen dar. Umgekehrt können Zivilsten, die sich bewaffnen und in das Kriegsgeschehen eingreifen, von diesem Zeitpunkt an zum Ziel von Angriffen werden und ihren Schutz vor militärischen Angriffen verlieren.

Zivile Personen von kriegführenden Personen zu unterscheiden, wird in heutigen Konflikten zunehmend schwieriger. Einerseits gibt es Soldaten in Zivil und Saboteure, auf der anderen Seite gibt es Zivilisten, die zur Waffe greifen und sich unter Umständen auch nicht mit entsprechender Militärkleidung als Kämpfer erkenntlich zeigen. Von den Möglichkeiten der Tarnung wird beiderseits Gebrauch gemacht, was eine Unterscheidung und eventuell nach sich ziehende Strafermittlung wesentlich erschwert.

So wird es insbesondere auch im aktuellen Krieg in der Ukraine Situationen geben, in denen ukrainische Zivilisten ein Gewehr in die Hand nehmen, um mit diesem auf russische Soldaten zu schießen. Dann wäre das ein Moment, in dem Zivilisten zu legitimen Zielen werden könnten, wiewohl sie nicht Teil der gegnerischen Armee seien, so der so Völkerrechtsexperte Christian Marxsen. Dies im Nachhinein festzustellen sei ausgesprochen schwer. Wer als Zivilist demnach zur Waffe greife, laufe Gefahr, angegriffen und in letzter Konsequenz auch getötet zu werden. Dies ist im Falle des Kriegs in der Ukraine auch insofern bedeutsam, da die ukrainische Regierung die Zivilbevölkerung explizit zum bewaffneten Widerstand aufgerufen und Schusswaffen ausgegeben hat.

Prinzip der Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit

Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit besagt, dass der Schaden so klein wie möglich gehalten werden muss. So dürfen keine Objekte angegriffen werden, bei denen damit zu rechnen ist, dass Zivilisten ihr Leben verlieren oder zivile Ziele beschädigt werden, wenn das Ausmaß dieser Schäden den erwarteten konkreten und direkten militärischen Nutzen übersteigt. Daraus leitet sich auch das Prinzip der Notwendigkeit ab. Das bedeutet: Übersteigt der zu erwartende Schaden ein gewisses Maß, ist ein Angriff nicht mehr zu rechtfertigen und er kann nicht mehr als notwendig betrachtet werden, um ein militärisches Ziel zu erreichen.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verbietet es Streitkräften auch, auf einen Angriff mit unverhältnismäßiger Gewalt zu reagieren. Wird beispielsweise von der einen Konfliktpartei eine Person des Militärs getötet, kann die andere Partei nicht Vergeltung üben, indem sie etwa eine ganze Stadt dem Erdboden gleichmacht.

Die Grundsätze der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit schützen nicht nur die Zivilbevölkerung, sondern gebieten ganz grundsätzlich, dass die Methoden und Mittel der Kriegsführung so gewählt werden, dass für die Erreichung des militärischen Zieles unnötige Verluste und unnötiges Leid verhindert werden. Auch Soldaten sollen nur so viel Leiden ausgesetzt werden, als nötig ist, um sie außer Gefecht zu setzen.

Jedoch können Zivilisten – trotz Beachtung der Verhältnismäßigkeit – zu Tode kommen, was gemeinhin unter die Bezeichnung Kollateralschaden fällt. So können Zivilisten während einer Kriegshandlung, die gegen militärische Einrichtungen gerichtet sind, verletzt oder getötet werden. Ein gewisses Maß an Schäden ist demnach hinzunehmen und völkerrechtlich abgedeckt.

Prinzip der Schutzmaßnahmen

Das Prinzip der Schutzmaßnahmen fordert überdies prinzipiell von den Konfliktparteien, Schaden von der Zivilbevölkerung abzuwehren oder so gering wie möglich zu halten.

Die beschriebenen Prinzipien beziehen sich darauf, wie ein Krieg im Verlauf zu führen ist, damit er noch den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts entspricht. Wirft man ferner einen Blick darauf, wie ein Staat den Krieg begonnen hat, kann auch bereits der Angriff – im Falle der Ukraine also die Invasion Russlands in die Ukraine – einen Völkerrechtsverstoß darstellen. Mit dem Angriffskrieg hat Russland mutmaßlich den Tatbestand des Verbrechens der Aggression erfüllt. Schon allein dies ist ein Völkerrechtsverbrechen. Aber selbst ein völkerrechtswidrig begonnener Krieg, sollte dann im weiteren Verlauf dennoch nach den beschriebenem Grundsätzen geführt werden. Im Falle des Krieges Russlands gegen die Ukraine handelt es sich mutmaßlich also sowohl um einen ungerechtfertigt begonnenen Angriffskrieg als auch im Verlauf um eine Kriegsführung, die mit den Prinzipien des humanitären Völkerrechts bricht.

(Quelle: Wann Töten im Krieg erlaubt ist)

Tatbestände – Die vier Kernverbrechen vor dem IStGH

Kriegsverbrechen

(nach Art. 8 des Römischen Statuts bzw. des deutschen Völkerstrafgesetzbuchs)

Im Kriegsrecht ist vorgeschrieben, wie sich die kriegführenden Staaten zu verhalten haben. Die Regelungen gelten dabei unabhängig davon, wer in einem bewaffneten Konflikt die Kriegsschuld trägt. Vorsätzliche schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht stellen ein Kriegsverbrechen dar, wobei nicht jede Verletzung des Völkerrechts ein Kriegsverbrechen ist. Die entsprechende Tathandlung muss in einem funktionalen Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt begangen worden sein. Und wenn landläufig von „Kriegsverbrechen” die Rede ist, wird dabei gemeinhin etwa auch Völkermord darunter verstanden, was juristisch betrachtet nicht korrekt ist und einen anderen Tatbestand darstellt.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Kriegsverbrechen in internationalen und nichtinternationalen bewaffneten Konflikten. Folgende Gruppen von Kriegsverbrechen lassen sich grob unterscheiden: Kriegsverbrechen gegen Personen, Eigentum und sonstige Rechte, Kriegsverbrechen gegen humanitäre Operationen sowie Einsatz verbotener Methoden und Mittel der Kriegführung.

Die Zivilbevölkerung steht dabei unter besonderem Schutz. So ist es Streitkräften zum Beispiel verboten, gezielt zivile Objekte unter Beschuss zu nehmen. Auch darf keine Gewalt gegen Zivilisten verübt werden. Ebenso dürfen auch Soldaten, die sich ergeben haben, nicht misshandelt oder gar getötet werden. Was den Einsatz verbotener Waffen anbelangt, fallen darunter beispielsweise chemische oder biologische Waffen sowie die Verwendung von Streumunition, Phosphorbomben oder ähnlichem.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(nach Art. 7 des Römischen Statuts bzw. des deutschen Völkerstrafgesetzbuchs)

Bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt es sich ebenfalls um eine Schutznorm für die Zivilbevölkerung. Dieser Tatbestand findet Anwendung unabhängig davon, ob ein bewaffneter Konflikt stattfindet oder nicht.

Der Tatbestand „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ umfasst Handlungen wie vorsätzliche Tötung, Versklavung, Vertreibung, Folter, Vergewaltigung oder andere unmenschliche Handlungen, die im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung begangen werden.

Völkermord

(nach Art. 6 des Römischen Statuts / deutschen Völkerstrafgesetzbuchs)

Völkermord setzt voraus, dass bestimmte Handlungen in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Dabei fällt sowohl die Tötung als auch die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden unter den Tatbestand.

Als schwere Schäden sind beispielsweise die Wunden und Traumata anzusehen, die bei den Überlebenden von Massenhinrichtungen zurückbleiben. Auch Folter, sexuelle Gewalt und Vergewaltigung fallen unter die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden. Sofern Deportationen in Vernichtungsabsicht erfolgen, fallen auch sie unter den Tatbestand des Völkermordes.

Hat Völkermord etwas mit der Anzahl der Topdesopfer zu tun?

Wenn von Völkermord – oder auch Genozid – die Rede ist, denken viele zunächst an den Holocaust, in dem viele Millionen Juden ermordet wurden. Braucht es eine gewisse Anzahl an Toten, um von Völkermord zu sprechen? Was ist das entscheidende Kriterium für die Definition von Völkermord? Genozid könne man nicht nur anhand von Zahlen festmachen, so der Historiker und Genozid-Forscher Eugene Finkel. Zwar seien in der Geschichte Völkermorde mit einer hohen Zahl an Toten in allgemeinen präsenter – so etwa die rund sechs Millionen ermordeten Juden im Zweiten Weltkrieg, die eine Million Opfer des Völkermords in Ruanda sowie die eineinhalb Millionen Toten beim Völkermord an den Armeniern. Rechtlich gesehen gebe es jedoch keinen Grenzwert, ab welchem ein Völkermord erst als Völkermord eingestuft werden könne. Es sei auch unmöglich, einen zu haben, da man über Gruppen verschiedener Größen rede, so Finkel.

Der Internationale Strafgerichtshof für Jugoslawien hat im Fall des Bosnienkrieges damals entschieden, dass es sich um eine „erhebliche" Zahl handeln müsse. Was genau darunter zu verstehen ist, bleibt offen. Beim Völkermord von Srebrenica handelte es sich beispielsweise um 7.000 Opfer.

Wird im Falle des Krieges in der Ukraine Völkermord begangen?

Im Fall des Kriegs gegen die Ukraine könne man trotz der Bilder über die Gräueltaten nicht zwangsläufig gleich von Völkermord reden. Von solchen Bildern allein, wie sie etwa aus Butscha überliefert wurden, könne man noch nicht auf Völkermord schließen. Es könnte sich auch „nur” um Kriegsverbrechen handeln, so Finkel. Es gebe jedoch im Falle der Ukraine inzwischen Beweise, dass bestimmte Menschen zum Ziel wurden aufgrund von ihrer Assoziierung mit dem ukrainischen Staat und der ukrainischen Identität. So gehe es zum Beispiel um Lehrer, kommunale Beamte, Intellektuelle oder Menschen, die früher im ukrainischen Militär gedient haben. Es wurden etwa auch Bücher verbrannt und offenbar Versuche unternommen, in Schulen den Lehrplan entsprechend zu ändern. Es gebe also einen Feldzug gegen die Ukrainer, und zwar nicht als ethnische Gruppe - viele von ihnen sind ja Russen -, sondern gegen die Ukrainer als nationale Gruppe. Außerdem habe sich die Rhetorik Putins im Laufe der Kriegswochen verändert. Habe er anfangs noch von einer „Befreiung des Brudervolks“ gesprochen – und als Grund für die „Spezialoperation” seinerseits einen angeblichen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung angegeben –, sei nun aktiv von einer kollektiven Bestrafung die Rede, von einer „De-Ukrainisierung” und der Zerstörung der ukrainischen Identität.

All dies zusammengenommen würde ihn dazu veranlassen, im Falle des aktuellen Krieges gegen die Ukraine von Völkermord zu sprechen, so Finkel.

Verbrechen der Aggression

(nach Art. 8bis des Römischen Statuts / Art. 13 des deutschen Völkerstrafgesetzbuchs)

Der Aggressionstatbestand wurde erst nachträglich in das Römische Statut mit aufgenommen. Bereits im Jahr 2010 im Rahmen der Überprüfung des Statuts beschlossen, erfolgte die Anwendung jedoch erst seit Juli 2018. Seither kann der Internationale Strafgerichtshof auch den Tatbestand des Verbrechens der Aggression verfolgen.

Gemeint ist demnach die Anwendung bewaffneter Gewalt eines Staates gegen die Souveränität, territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines anderen Staates. Der Tatbestand umfasst die „Planung, Vorbereitung, Einleitung oder Ausführung einer Angriffshandlung, die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt“. Dies entspricht im Wesentlichen dem Konzept des Angriffskrieges, wobei der Begriff „Angriffskrieg“ im Römischen Statut nicht verwendet wird.

Von der Invasion mit Bodentruppen über die Bombardierung bis hin zur Blockade von Häfen nennt der Artikel einige Handlungen, die als „Angriffshandlung“ gelten. Auch das zur Verfügung stellen des eigenen Territorium an einen anderen Staat für Angriffe gilt als Angriffshandlung. Strafbar machen kann sich dabei aber nur eine Person, „die tatsächlich in der Lage ist, das politische oder militärische Handeln eines Staates zu kontrollieren oder zu lenken”. Es geht also nicht um Strafverfolgung einfacher Soldaten und Offiziere, sondern um Staatsoberhäupter und oberste Militärbefehlshaber. Dieses Tatbestandsmerkmal kennzeichnet das Verbrechen der Aggression als sogenanntes Führungsverbrechen.

Auch wer Verbrechen anordnet, macht sich strafbar

Generell gilt, dass sich nach Art. 25 Abs. 3 lit. b des Römischen Statuts auch strafbar macht, wer die Begehung eines der im Römischen Statut genannten Verbrechen anordnet, dazu auffordert oder dazu anstiftet. Die Schwierigkeit besteht darin, eine solche Tatbeteiligung über mehrere Stufen in der Hierarchie nach oben nachzuweisen. Auch die Verantwortlichkeit militärischer Befehlshaber und anderer Vorgesetzter für Verbrechen, die von untergebenen Personen als Folge des Versäumnisses begangen werden, eine ordnungsgemäße Kontrolle über diese Personen auszuüben ( Art. 28 des Statuts), ist schwer nachzuweisen.

Verträge – Die rechtlichen Grundlagen

Die Regeln und Grundsätze, die während eines Krieges gelten sollen, sind in verschiedenen Verträgen niedergeschrieben, unter anderem im Haager Abkommen und in den Genfer Konventionen.

Genfer Konventionen

Die Genfer Konventionen - oder auch die Genfer Abkommen - sind eine essentielle Komponente des humanitären Völkerrechts. Die Genfer Konventionen enthalten für den Fall eines Krieges oder eines internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten Konflikts Regeln für den Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an den Kampfhandlungen teilnehmen. So wird darin beispielsweise der Umgang mit Verwundeten und Kranken im Felde geregelt sowie die menschenwürdige Behandlung von Kriegsgefangenen.

In vier Abkommen und zwei Zusatzprotokollen verpflichten sich alle 196 Vertragsstaaten, bei bewaffneten Konflikten ein Mindestmaß an Menschlichkeit einzuhalten. Da sich alle Staaten Staaten dem Genfer Abkommen verpflichtet haben, ist es universell und gilt weltweit.

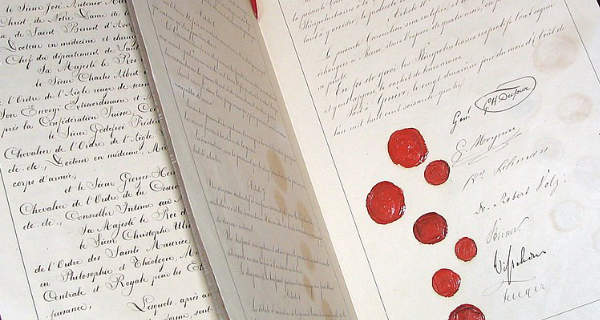

Bereits 1864 wurde im Stadthaus von Genf von zwölf Staaten die erste Genfer Konvention „betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst verwundeten Militärpersonen“ angenommen. Die überarbeitete Fassung aus dem Jahr 1949 wurde, Stand heute, von 196 Staaten ratifiziert.

Haager Abkommen

Das Haager Abkommen ist ein Vertrag zwischen Staaten, in denen festgelegt ist, welche Regeln im Kriegsfall zu beachten sind. Es ist also ein Teil des Kriegsrechts. Das Abkommen besteht aus mehreren völkerrechtlichen Verträgen und bildet bis heute einen wichtigen Teil des humanitären Völkerrechts. So wird etwa der Umgang mit Kriegsgefangenen geregelt, welche Mittel zur Kriegsführung eingesetzt werden und welche verboten sind, inwiefern Gebäude und Einrichtungen von sozialer und gesellschaftlicher Bedeutung verschont werden müssen, sowie Regelungen im Falle von Kapitulationen und Waffenstillstandsvereinbarungen und zum Verhalten einer Besatzungsmacht in einem besetzten Territorium.

Benannt ist es nach der Stadt Den Haag, in der das Abkommen unterzeichnet wurde. Die ersten Verträge, die „Haager Landkriegsordnung“ genannt wurden, stammen von 1899 und 1907. Später wurden sie durch weitere Bestimmungen ergänzt. Wesentliche Teile der Landkriegsordnung wurden in den Genfer Abkommen von 1949 präzisiert. Das Haager Abkommen hat nur Gültigkeit für jene Staaten, die es unterzeichnet haben.

UN-Charta

Die Charta der Vereinten Nationen ist eine Art Verfassung der UN. Als völkerrechtlicher Vertrag bindet die Charta alle Mitglieder aufgrund der entsprechenden Bestimmungen des Völkerrechts. Ziel der Charta ist es, den Frieden und die Sicherheit in der Welt zu bewahren sowie die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zu garantieren. Sie verpflichtet, die Achtung vor den Menschenrechten zu fördern und zu festigen. So werden auch die Grundrechte und die Würde des Menschen in der Charta festgehalten.

Die Charta wurde am 26. Juni 1945 durch ihre fünfzig Gründungsmitglieder in San Francisco unterzeichnet. Stand heute sind 193 Staaten Mitglied der Vereinten Nationen.

UN-Völkermordkonvention

Die „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1948 beschlossen, 1951 trat sie in Kraft. Die Regelungen der Völkermordkonvention haben seitdem weitgehend den Status von Völkergewohnheitsrecht erlangt. Das Genozidverbot ist heute eine zwingende Regel des Völkerrechts. In Artikel I der Konvention bestätigen die Vertragsparteien, dass Völkermord, ob im Frieden oder im Krieg begangen, ein Verbrechen gemäß internationalem Recht ist, zu dessen Verhütung und Bestrafung sie sich verpflichten.

Stand heute haben 153 Staaten die Konvention ratifiziert.

Gerichte – Strafrechtliche Verfolgung

Da es keinen Weltgerichtshof gibt, der die Legitimierung hätte, sämtliche weltweit begangenen Völkerrechtsverbrechen zu ahnden, müssen von Fall zu Fall Lösungen gefunden werden, um Kriegsverbrechen und Völkermord strafrechtlich zu verfolgen.

Die Weltgemeinschaft hat zwar mit der Gründung eines ständigen Gerichtshofs, dem „Internationalen Strafgerichtshofs“ in Den Haag, im Jahr 1998 Schritte zum Aufbau einer fest etablierten Einrichtung des Völkerstrafrechts unternommen, jedoch ist auch dieser nur bedingt handlungsfähig. Einige Staaten (wie etwa auch Russland) haben sich nicht angeschlossen. Nur 123 Staaten haben derzeit den Vertrag unterzeichnet und das zugrundeliegende Römische Statutanerkannt.

Internationale Ad-hoc-Gerichtshöfe

Foto: Museen Nürnberg / National Archives, College Park, MD, USA.

Die Geschichte der internationalen Strafverfolgung von Völkerrechtsverbrechen an eigens dafür geschaffener Gerichtshöfen beginnt mit der Aufarbeitung der im Zweiten Weltkrieg begangenen Kriegsverbrechen. Mit dem 1945 ad hoc errichteten „Nürnberger Militärgerichtshof“war es erstmals möglich, Individuen strafrechtlich unter dem Völkerrecht zur Verantwortung zu ziehen. Die Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher des NS-Regimes im Zuge der Nürnberger Prozesse gilt als Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Im Hauptprozess sowie den restlichen zwölf sogenannten Nachfolgeprozessen wurden insgesamt 209 Nationalsozialisten aus Politik, Verwaltung, Militär und Wirtschaft angeklagt. 36 davon wurden zum Tod verurteilt, weitere erhielten langjährige Freiheitsstrafen.

Auch im 1946 geschaffenen „Tokioter Militärgerichtshofs“konnten einige der politischen und militärischen Führer des japanischen Kaiserreiches wegen Führen eines Angriffskrieges und wegen Kriegsverbrechen verurteilt werden. Insgesamt waren 28 Verantwortliche angeklagt, sieben Angeklagte wurden zum Tode verurteilt. Die anderen erhielten größtenteils lebenslange Haftstrafen.

In den folgenden Jahrzehnten folgte eine längere Friedensperiode, in denen keine weiteren internationalen Kriegsverbrecherprozesse geführt wurden. Erst nach Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Vielvölkerstaaten Sowjetunion und Jugoslawien kam es zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen, die eine erneute Errichtung von Ad-hoc-Strafgerichtshöfen nach sich zogen. Die im ehemaligen Jugoslawien 1991 begonnenen Kriege und in diesem Zuge verübten Völkerrechtsverbrechen sorgten weltweit für Entsetzen und in Folge 1993 zur Gründung des„Internationalen Strafgerichtshofs für Jugoslawien“. Angeklagt waren unter anderem die Hauptverantwortlichen Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic und Ratko Mladic. Insgesamt kam es im Lauf dreier Jahrzehnte zu 161 Anklagen. In 84 Fällen kam es auch zu einer Verurteilung.

Auch der 1994 in Ruanda begangene Völkermord rüttelte die Weltöffentlichkeit auf und mündete noch im selben Jahr in der Gründung des „Internationalen Gerichtshofs für Ruanda“.Innerhalb weniger Wochen hatten radikale Hutu mehr als 800.000 Tutsi getötet. Im Laufe der Prozesse wurden insgesamt 93 Personen angeklagt, 62 Personen wurden verurteilt.

Derlei Strafgerichtshöfe - oder umgangssprachlich auch Kriegsverbrechertribunale oder Sondertribunale genannt - sind ad hoc geschaffene Gerichte, die nicht durch ein allgemeines, bereits bestehendes Gesetz geschaffen wurden, sondern – eben ad hoc - im Nachhinein für die Aburteilung eines bestimmten Ereignisses.

Letztere beiden wurden vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Im Falle des Nürnberger Militärgerichtshofs erfolgte die Gründung durch die alliierten Siegermächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich. Der UN-Sicherheitsrat wurde erst einige Monate später gegründet.

Liste von Ad-hoc-Gerichtshöfen

- Internationaler Militärgerichtshof von Nürnberg 1945/46, zuständig für die von Vertretern des NS-Regimes im Zweiten Weltkrieg begangenen schweren Verbrechen

- Internationaler Militärgerichtshof von Tokio 1946 bis 1948, zuständig für die von japanischen Miltärs begangenen schweren Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs

- Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, zuständig für die Verfolgung schwerer Verbrechen während der Jugoslawienkriege seit 1991

- Internationale Strafgerichtshof für Ruanda, zuständig für die Verfolgung des Völkermords in Ruanda von 1994

- Sondergerichtshof für Sierra Leone, zuständig für die Verfolgung von nach 1996 begangenen Bürgerkriegsverbrechen in Sierra Leone

- Rote-Khmer-Tribunal, zuständig für die Verfolgung von Verbrechen, die zwischen 1975 und 1979 von der Roten Khmer begangen wurden

- Sondertribunal für den Libanon, zuständig für die Verfolgung von politischen Morden im Libanon, insbesondere das Attentat auf den Fahrzeugkonvoi von Rafik Hariri im Februar 2005

Möglichkeiten der Errichtung eines Ad-hoc-Sondertribunals

Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, um ein Sondertribunal zu errichten:

UN-Tribunal

Zum einen könnte die UN-Generalversammlung die Einsetzung eines Strafgerichtshofs empfehlen. Die Implementierung würde dann durch ein Abkommen zwischen dem Sitzstaat und den Vereinten Nationen erfolgen. Solche sogenannten UN-Kriegsverbrechertribunale wurden auch im Falle der Aufarbeitung der in Jugoslawien oder in Ruanda begangenen Kriegsverbrechen eingesetzt. Da solche Tribunale ad hoc initiiert wurden, lautet die offizielle Bezeichnung etwa auch „Ad-hoc-Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien“. Im Falle des Ukraine-Kriegs kommt jedoch diese Möglichkeit nicht in Betracht. Sie ist faktisch ausgeschlossen, da Russland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Vetorecht hat.

Hybrides Tribunal

Ein zweite Möglichkeit wäre, ein hybrides Tribunal innerhalb des nationalen Justizsystems des betroffenen Staates zu installieren. Diese Lösung käme nur auf regionaler Basis zustande, in Kooperation mit den Vereinten Nationen oder dem Europarat. Allerdings könnte dies Probleme nach ukrainischem Verfassungsrecht aufwerfen.

Mehrere Staaten errichten ein Tribunal

Die letzte Möglichkeit wäre, ein Ad-hoc-Tribunal von Staaten ohne aktive Rolle einer internationalen Organisation wie den Vereinten Nationen errichten zu lassen. Der betroffene Staat müsste in diesem Fall ebenfalls Partei des Vertrages sein, damit sichergestellt wäre, dass sämtliche Handlungen, die unter den Aggressionstatbestand fallen, auch von der Jurisdiktion des Tribunals erfasst werden können.

Internationaler Gerichtshof (IGH)

Der Internationale Gerichtshof (IGH) wurde 1946 geschaffen und ist das wichtigste Rechtssprechungsorgan der Vereinten Nationen. Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag kann nicht gegen Personen, sondern nur gegen Staaten ermittelt werden. Er hat die Aufgabe, zwischenstaatliche Streitfälle zu regeln und beizulegen, sofern sich alle beteiligten Staaten der Gerichtsbarkeit des IGH unterwerfen. So kann ein Staat einen anderen Staat wegen möglicher Verstöße gegen das Völkerrecht verklagen. (Die Ukraine hat etwa gegen Russland zu Kriegsbeginn Klage vor dem IGH eingereicht).

Vertragsparteien sind alle Mitglieder der Vereinten Nationen sowie auch Staaten, die kein Mitglied der UN sind, aber das zugrunde liegende Statut ratifiziert haben. Die Funktionsweise und Zuständigkeit des IGH ist in der Charta der Vereinten Nationen geregelt, deren Bestandteil das Statut des Internationalen Gerichtshofs ist. Der IGH besteht aus 15 Richterinnen und Richtern, die aus verschiedenen Ländern kommen. Er erstellt für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen auch Rechtsgutachten zu völkerrechtlichen Fragen.

Die Entscheidungen des IGH sind zwar bindend, jedoch hat das Gericht keine Machtmittel, um seine Entscheidungen durchzusetzen. Es kann einen unterlegenen Staat nicht dazu zwingen, einer erlassenen Anordnung Folge zu leisten. Der IGH kann zwar den UN-Sicherheitsrat bitten, einem Urteil auch Wirksamkeit zu verschaffen. Auch ihm sind jedoch die Hände gebunden, wenn Länder (wie etwa Russland) von ihrem Vetorecht Gebrauch machen.

Internationaler Strafgerichtshof (IStGH)

Die bisherigen Ad-hoc-Tribunale zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechern waren eher eine aus der Not geborene Lösung, da kein anderes bereits bestehendes Strafgericht existierte. Sie waren nur auf einen begrenzten Zeitraum angelegt. Mit der Schaffung eines Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) sollte ein ständiges Tribunal geschaffen werden, das auch auf Dauer Bestand hat.

Als eigenständige internationale Organisation ist der Internationale Strafgerichtshof nicht Teil der Vereinten Nationen wie der IGH. Er hat jedoch seinen Sitz ebenfalls in Den Haag. Im Jahr 1998 ins Leben gerufen, nahm er seine Tätigkeit 2002 auf. Wie seine Vorläufer, die Ad-hoc-Tribunale, ermittelt er gegen einzelne Personen und nicht gegen Länder.

Der IStGH soll schwerste Verbrechen ahnden, „welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren“.

Die Gerichtsbarkeit bezieht sich auf vier Tatbestände:

- Völkermord

- Verbrechen gegen die Menschlichkeit

- Kriegsverbrechen

- Verbrechen der Aggression (seit 2018)

Vertragsgrundlage ist das Römische Statut.

Zuständig ist der IStGH nur für jene Staaten, die das Römische Statutanerkannt haben. Derzeit sind 123 Staaten (was 60 % aller Staaten der Erde, was rund 30 % der Weltbevölkerung entspricht) Vertragsparteien des Internationalen Gerichtshofs. Länder wie die USA, Russland, China und Indien verweigerten bislang den Beitritt oder zogen ihre Unterschrift zum Statut wieder zurück. Sie wollen demnach keine Einmischung in das, was sie als innere Angelegenheiten betrachten. Sie möchten keinen Vorwürfen oder möglichen Strafverfolgungen im Zusammenhang mit internationalen Militäreinsätzen ausgesetzt sein.

Entziehen sich viele Länder, insbesondere Großmächte, der internationalen Gerichtsbarkeit, ist dies zweifelsohne eine beträchtliche Einschränkung, Völkerrechtsverbrechen weltweit auch tatsächlich einem gerechten Urteil zuführen zu können. Allerdings ist ein Vorgehen in bestimmten Fällen auch gegen Nichtmitglieder möglich: Zum einen, wenn der UN-Sicherheitsrat einen Fall an den Internationalen Strafgerichtshof verweist (dies gilt im Falle des Ukraine-Kriegs als ausgeschlossen, da Russland ein Veto einlegen würde), und zum anderen, wenn ein Nichtmitglied auf dem Territorium eines Mitgliedstaates mutmaßlich Kriegsverbrechen begangen hat. (Die Ukraine ist zwar derzeit noch nicht Vertragspartei, hat jedoch 2014 die Gerichtsbarkeit anerkannt.)

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist ein auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) von den Mitgliedstaaten des Europarats 1959 eingerichteter Gerichtshof mit Sitz in Straßburg. Der EMRK sind alle 47 Mitglieder des Europarats beigetreten. Sowohl ein Mitgliedstaat (Staatenbeschwerde) oder eine Einzelperson (Individualbeschwerde) können direkt eine Beschwerde beim Gerichtshof einlegen, wenn man der Auffassung ist, ein durch die Konvention garantiertes Recht sei durch einen Mitgliedstaat verletzt worden.

Nach dem Zweiten Tschetschenienkrieg war der EGMR von Russland begangenen Menschenrechtsverbrechen nachgegangen und hat 2007 Urteile erlassen, wonach Russland für Hinrichtungen, Folter und Verschwindenlassen von Menschen verantwortlich ist. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine 2022 hat der EGMR bislang in zwei Fällen einstweilige Maßnahmen gegen Russland erlassen. So sollte Russland etwa den Angriff der Zivilbevölkerung sofort unterlassen. Jedoch hat Russland, ähnlich wie bei der Anordnung des Internationalen Gerichtshofs, den Krieg gegen die Ukraine einzustellen, das Urteil ignoriert.

Nach dem Ausschluss Russlands aus dem Europarat im März 2022 hat der zum Europarat gehörende EGMR ohnehin alle Verfahren gegen Russland vorerst ausgesetzt. Russland gehört fortan nicht mehr zu den Unterzeichnerstaaten der europäischen Menschenrechtskonvention. Unter die Gerichtsbarkeit des EGMR fällt nur, wer auch Mitglied im Europarat ist.

Nationale Gerichte

Ist der Weg zur Gerechtigkeit über internationale Tribunale versperrt, können stattdessen auch nationale Gerichte die Strafverfolgung angehen. Diese Form der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen kann jedoch in der Regel nicht in dem Umfang erfolgen wie durch internationale Gerichte. Diese Form der juristischen Aufarbeitung ist entsprechend mühseliger.

Die meisten Staaten verfügen mittlerweile über Strafgesetze, die Völkerrechtsverbrechen erfassen. Deutschland hat beispielsweise mit dem 2002 geschaffenen Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) das nationale deutsche Strafrecht an die Regelungen des Völkerstrafrechts, insbesondere an das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, angepasst. Die betreffenden Tatbestände decken sich nicht notwendigerweise mit jenen, die im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs enthalten sind. In manchen Ländern gibt es auch einige Abweichungen.

Universalitätsprinzip – Weltrechtsprinzip

Eine Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen in einzelnen Staaten ist auf Basis des Universalitätsprinzips – auch Weltrechtsprinzip genannt - grundsätzlich möglich. Das nationale Strafrecht ist auch auf Sachverhalte anwendbar, die keinen spezifischen Bezug zum Inland haben, bei denen also weder der Tatort im Inland liegt (sogenanntes Territorialitätsprinzip) noch der Täter oder das Opfer die Staatsangehörigkeit des betroffenen Staates besitzen (sogenanntes Personalitätsprinzip).

„Universelle Gerichtsbarkeit (universal jurisdiction) bedeutet, dass ein Staat Taten verfolgen kann, die von Ausländern oder Ausländerinnen im Ausland begangen werden, ohne dass ein Bezug zum Inland gegeben sein muss. Das Universalitätsprinzip erstreckt sich nach dem Völkergewohnheitsrecht jedoch nur auf wenige Verbrechenstatbestände, insbesondere auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Ob auch das Verbrechen der Aggression unter dieses Prinzip fällt, ist nicht abschließend geklärt.“

(Quelle: SWP-Studie 2022/S 05)

Verfahren zur Ahndung umfangreicher Kriegsverbrechen sind jedoch aufwändig. Sie systematisch und großflächig durchzuführen, kostet einiges an Zeit und Mühen. Nationale Gerichte werden daher eher auf die Möglichkeit setzen, die Jurisdikation auf internationale Gerichte oder gemeinsame Ermittlungsgruppen zu delegieren.

Immunität – Wer kann strafechtlich belangt werden?

Ein generelles Problem der Strafverfolgung und potenzielles Hindernis im Verfahren besteht darin, dass Personen unter Umständen Immunität genießen und aus diesem Grund nicht oder nur schwerlich belangt werden können. Immunität beseitigt zwar nicht die strafrechtliche Verantwortlichkeit, stellt aber ein Verfahrenshindernis dar. Grundsätzlich ist dabei zwischen persönlicher und funktioneller Immunität zu unterscheiden.

Persönliche Immunität – Träger höchster Staatsämter

„Unter persönlicher Immunität (ratione personae) versteht man, dass Personen, die höchste Staatsämter bekleiden, also insbesondere Staats- und Regierungschefs, während ihrer Amtszeit umfassend vor dem Zugriff ausländischer Strafgerichtsbarkeit geschützt sind. Scheiden sie aus dem Amt, genießen diese Personen nur noch funktionelle Immunität. Im Übrigen kann Immunität durch den Staat, in dessen Dienst die Person steht, vorzeitig aufgehoben werden. Dies macht den Weg für eine Strafverfolgung im Ausland frei.“

(Quelle: SWP-Studie 2022/S 05)

Dies bedeutet also, dass Staats- und Regierungschefs sowie Außenminister durch persönliche Immunität während ihrer Amtszeit vor staatlicher Strafverfolgung im Ausland geschützt sind.

Funktionelle Immunität – Staatliche Funktionsträger

„Mit funktioneller Immunität (ratione materiae) ist gemeint, dass sämtliche Personen, die – unabhängig von ihrem Rang – staatliche Funktionen wahrnehmen, für Handlungen, die sie in offizieller Eigenschaft vornehmen, vor ausländischen Gerichten strafrechtlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Anders als persönliche Immunität schützt funktionelle Immunität – so die herrschende Meinung – nicht vor staatlicher Strafverfolgung im Ausland, wenn der Verdacht besteht, dass Völkerrechtsverbrechen begangen wurden. Gelten soll dies zumindest für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, möglicherweise aber nicht für das Verbrechen der Aggression.“

(Quelle: SWP-Studie 2022/S 05)

Dies bedeutet, dass Vertreter eines Staates, die keine höchsten Ämter bekleiden, damit rechnen müssen, für Völkerrechtsverbrechen zur Verantwortung gezogen zu werden, sobald sie künftig ihr Heimatland verlassen oder sie bereits im Krieg in Gefangenschaft geraten (es kam bereits zu ersten Verurteilungen russischer Soldat in der Ukraine). Sowohl Kommandeuren als auch Soldaten sowie Söldnern und sonstigen Kämpfern droht somit im Falle begangener Verbrechen Strafverfolgung und Inhaftierung.

Persönliche Immunität kann vor internationalen Gerichten aufgeweicht werden

Im Zusammenhang mit der Strafverfolgung durch internationale Gerichte ist die Rechtslage bezüglich der persönlichen Immunität von Staatsoberhäuptern jedoch weniger eindeutig als vor nationalen Strafgerichten. Hier ist die Rechtsentwicklung im Fluss. Seit Jahren wird diskutiert, inwiefern persönliche Immunität bei der Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen durch internationale Gerichte generell überhaupt noch greifen soll.

Einige internationale Gerichte haben den Immunitätspanzer bereits durchbrochen, so etwa der Sondergerichtshof für Sierra Leone 2004 im Verfahren gegen den ehemaligen liberianischen Präsidenten Charles Taylor. Im selben Sinne äußerte sich der Internationale Strafgerichtshof im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Omar al-Bashir, den damals amtierenden Staatspräsidenten des Sudan. In einem Urteil von 2019 ließ die Berufungskammer im Fall al-Bashir keinen Zweifel daran, dass die völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Immunität von Staatsoberhäuptern nur im Verhältnis zwischen Staaten zum Tragen komme.

Im Falle von Russlands Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow sei es jedoch schwer vorstellbar, dass sie in absehbarer Zeit vor einem nationalen oder internationalen Gericht belangt werden. Das Risiko einer möglichen strafrechtlichen Sanktionierung werde sie somit kaum beeindrucken, so die Ansicht der Autoren der SWP-Studie „Völkerrechtliche Verbrechen im Krieg gegen die Ukraine“. Eigentlich müssten sie vor Strafverfolgung zumindest so lange geschützt sein, solange sie noch im Amt sind. Angesichts des sich abzeichnenden Sinneswandels in der Rechtsprechung könne es jedoch zumindest nicht mehr als gesichert gelten, dass Putin und Lawrow nicht dennoch belangt werden könnten und der Immunitätspanzer zu bröckeln beginne.

Sollten sie zudem eines Tages aus ihrem Amt scheiden, würden sie damit ihre persönliche Immunität verlieren und nur noch funktionelle Immunität genießen. Damit könnte im Falle begangener Völkerrechtsverbrechen eine Strafverfolgung im Ausland erfolgen, sofern sie in eines der 123 Vertragsstaaten reisen oder gar ausgeliefert werden. Über diesen Umweg können also letztlich auch ehemalige Staatsoberhäupter eines Nichtvertragsstaates vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermordes zur Rechenschaft gezogen werden.

Was den Tatbestand des Verbrechens der Aggression anbelangt, herrscht derzeit keine Klarheit, ob in einem solchen Fall eine Strafverfolgung ebenfalls möglich sein könnte. Eventuell könnte auch hier aufgrund der schwere der Verbrechen der Immunitätspanzer durchbrochen werden.

Ukraine – Völkerrechtsverbrechen

Dass im Falle des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine massive Völkerrechtsverbrechen begangen werden, wird angesichts der Bilder aus Butscha und anderen Orten nicht mehr von der Hand zu weisen sein. In nur wenigen Wochen hat der Krieg nach Schätzungen Zehntausende Todesopfer gefordert, darunter auch viele Tausend Opfer unter der Zivilbevölkerung. Es ist davon auszugehen, dass umfassende Untersuchungen am Ende ergeben werden, dass Russland beziehungsweise die Verantwortlichen und Ausführenden der Kriegshandlungen, eine ganze Reihe an Tatbeständen zu verantworten haben werden: von Kriegsverbrechen über Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mutmaßlich Völkermord sowie auch das Verbrechen der Aggression.

Der internationalen Strafverfolgung sind jedoch Grenzen gesetzt und Hürden auferlegt, wenn es um Staaten geht, die sich wie Russland jeglichen Rechenschaftsmechanismen entziehen. Nichtsdestotrotz ist angesichts der Schwere der Völkerrechtsverbrechen nicht ausgeschlossen, dass Präsident Putin und seine Unterstützer letztendlich doch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnten, sofern die ermittelnden Behörden einen langen Atem haben und sich die politische Lage eines Tages ändern sollte.

Jedenfalls zeigt sich die Ukraine – und mit ihr die westliche Staatengemeinschaft – entschlossen, die im Krieg gegen die Ukraine begangenen Völkerrechtsverbrechen umfassend aufzuarbeiten und sowohl die Hauptverantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen als auch die unzähligen von Soldaten ausgeführten Verbrechen. Derzeit ermittelt die Ukraine in 15.000 Fällen. Erste Prozesse gegen russische Soldaten haben bereits zu deren Verurteilungen geführt. Dies gilt als ein wichtiges Signal zu einem frühen Zeitpunkt, dass Verbrechen nicht ungestraft bleiben. Auch Deutschland hat Ermittlungen aufgenommen. Das Bundeskriminalamt (BKA) teilte im Juni 2022 mit, in mehreren hundert Fällen Hinweisen auf russische Kriegsverbrechen in der Ukraine nachzugehen.

Eine ausführliche Darstellung über die aktuellen Ermittlungen auf nationaler und internationaler Ebene finden Sie in unserem extra Dossier:

Syrien – Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Seit über zehn Jahren herrscht Krieg in Syrien. Insgesamt sind nahezu eine halbe Million Tote zu beklagen und einige Millionen Menschen mussten dem Krieg entflohen. Völkerrechtsverbrechen wurden in diesem Krieg von vielen Konfliktparteien begangen. Vor allem aber geht das Regime unter dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad seit Jahren mit großer Brutalität gegen die Bevölkerung vor. Aber auch seitens der Islamisten der Al-Nusra-Front und des sogenannten Islamischen Staates werden Gräueltaten begangen, von Folter und Auspeitschungen bis hin zu Hinrichtungen. Auch andere Kriegsparteien, die in diesen Stellvertreterkrieg beteiligt sind, wie Russland und die Türkei, begingen Kriegsverbrechen. Insbesondere Russland ging rücksichtslos gegen die Zivilbevölkerung vor. Unter dem Vorwand, islamistische Terroristen zu bekämpfen, bombardierten russische Kampfjets im Jahr 2015 ganze Städte und Dörfer, die unter Kontrolle der Aufständischen waren. Getroffen wurde vielfach die Infrastruktur des Landes: Kraftwerke, die Strom- und Wasserversorgung. Städte wie Aleppo werden umzingelt, von der Außenwelt abgeschnitten, die Bevölkerung wurde ausgehungert und am Ende wurde die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Beobachter ziehen Parallelen zum Krieg gegen die Ukraine. Insbesondere das Schicksal Mariupols erinnert an Aleppo.

Nach Angaben des Syrischen Netzwerks für Menschenrechte wurden seit 2011 über 100.000 Menschen inhaftiert, oder aber sie verschwanden. Da Syrien, wie auch Russland, keine Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs sind, kann das Gericht in Den Haag die in Syrien begangenen Völkerrechtsverbrechen nicht ahnden. Der UN-Sicherheitsrat hätte die Befugnis. Dort hat Russland allerdings bereits 2014 ein Veto eingelegt, zusammen mit China. Somit ist die Einrichtung eines Ad-hoc-Tribunals, wie es für Jugoslawien und Ruanda geschaffen wurde, nicht möglich.

Das politische Klima sei heute günstiger für Diktatoren und Nationalisten als noch in den 1990er Jahren, als das heutige Völkerstrafrecht begründet wurde, so Außen-und Sicherheitsexpertin Bettina Vestring in ihrem Beitrag „Assad auf den Fersen" für die Zeitschrift „Internationale Politik“. Der Zeitgeist scheine auf Seiten der Diktatoren zu sein. Die Autorität der internationalen Gerichte leide darunter, dass sich die größten Mächte der Welt ihrer Jurisdiktion nicht unterworfen haben.

Wenn der Weg über die internationale Strafverfolgung versperrt ist, bleibt nur der Weg über nationale Gerichte. Jeder Staat hat prinzipiell die Möglichkeit, Völkerrechtsverbrechen anzuklagen, auch wenn diese nicht im eigenen Land stattfinden. Auf Basis des Universalitätsprinzips – auch Weltrechtsprinzip genannt - ist es grundsätzlich möglich, Völkerrechtsverbrechen zu verfolgen, egal wo und von wem sie begangen wurden – sofern die ermittelnden Staaten eine entsprechende Gesetzgebung in ihrem eigenen Recht verankert haben, die jenem des Internationalen Strafgerichtshof entspricht. In Europa ist dies in einer gangen Reihe von Staaten der Fall. Der Weg über nationale Gerichte ist jedoch mühseliger und wird Verbrechen nicht so umfassend aufarbeiten können, wie es an internationalen Gerichten möglich ist.

Dies hat zur Folge, dass in immer mehr Ländern Ermittlungen wegen der Verbrechen in Syrien geführt werden, ebenso wie auch in Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine in mehreren Ländern Ermittlungen angelaufen sind, obschon in diesem Fall auch der Internationale Strafgerichtshof ermitteln kann. Insbesondere wurden in Deutschland und Schweden Verfahren angegangen. Derzeit führt der Generalbundesanwalt in Karlsruhe über 30 Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen in Syrien.

Im Januar 2022 kam es in einem Fall zu einer Verurteilung. Der ehemaliger Leiter einer Abteilung des Militärgeheimdienstes in Syrien, Anwar Raslan, wurde vom Oberlandesgericht Koblenz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Er war als Vernehmungschef für mehrfachen Mord und Folter von 4.000 Häftlingen in Damaskus verantwortlich. Dies stellt den weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien dar, bei dem es zu einer Verurteilung kam. Das Urteil gegen Anwar Raslan erging wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 27-fachen Mordes und weiterer Delikte.

Ende April 2022 gelangt ferner das inzwischen berüchtigte Video des Tadamon-Massakers durch einen syrischen Überläufer an die Öffentlichkeit. Das Video des Massakers in Damaskus erschütterte die syrische Community. Es zeigt in sechs Minuten ein Stück des Kriegsgrauens. Es bleibt offen, ob und wann in diesem Fall ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Georgien – Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Im Zuge des Georgienkriegs 2008 kam es zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Kriegsverbrechen. Hunderte Zivilisten sollen damals ums Leben gekommen sein, fast die Hälfte der Bevölkerung Südossetiens musste fliehen. Die „International Independent Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia“ hat die Vertreibung der georgischen Bevölkerung aus Südossetien als ethnische Säuberung eingestuft.

Erst im Frühjahr 2022 jedoch erließ der Internationale Strafgerichtshof wegen Völkerrechtsverbrechen drei Haftbefehle gegen Befehlshaber russischer Kriegsverbrechen. Die Ermittlungen waren zwar schon seit Jahren in Arbeit, aufgrund des Krieges gegen die Ukraine hat Chefankläger Khan offenbar den Zeitpunkt nun jedoch bewusst gewählt, um ein abschreckendes Signal in Richtung der heutigen russischen Verantwortlichen zu senden. Khan teilte in dem Zuge weiterhin mit, dass ähnliche Verhaltensmuster auch in der Untersuchung der Geschehnisse in der Ukraine zu beobachten seien und die Beobachtung weiter andauere.

Laut Gerichtsbeschluss ergingen die Haftbefehle gegen Mikhail Mindzaev, Hamlet Guchmazov und Davit Sanakoev. Während des Krieges bekleideten sie folgende Positionen in der russlandfreundlichen De-facto-Regierung Südossetiens: sogenannter Innenminister (Mindzaev), Leiter der Untersuchungshaft des sogenannten Innenministeriums (Guchmasov) und der sogenannte Ombudsmann (Sanakoyev). Chefankläger Karim Khan teilte in Den Haag mit, dass die Männer verdächtigt würden, Völkerrechtsverbrechen im Georgienkrieg begangen zu haben. Darunter fallen Misshandlungen, Folter, Geiselnahme und weitere Verletzungen der Menschenwürde. Auch geht es dabei um die rechtswidrige Vertreibung und Überführung von georgischen Zivilisten, darunter Alte und Kranke, im Zusammenhang mit der russischen Besatzung.

Das georgische Justizministerium stellt außerdem fest, dass der Internationale Strafgerichtshof auch die Rolle von Viacheslav Borisov (damaliger Generalmajor und stellvertretender Kommandant der Luftwaffe der Russischen Föderation) aufgedeckt hat, der den Ermittlungen zufolge die oben genannten Verbrechen absichtlich unterstützt hat.

Tschetschenien – Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Eine systematische Aufarbeitung der insbesondere im Zweiten Tschetschenienkriegseit 1999 begangenen Völkerrechtsverbrechen ist sowohl in Russland als auch in der russischen Teilrepublik Tschetschenien selbst bis heute nicht möglich. Den Kriegen fielen damals nach Schätzungen zwischen 100.000 und 160.000 Menschen zum Opfer. Allein in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny sollen 25.000 Zivilisten ums Leben gekommen sein. Beobachter ziehen Vergleiche mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine und dem Schicksal Mariupols.

Eine Strafverfolgung vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist nicht möglich, da Russland die Gerichtsbarkeit nicht anerkannt hat. Solange das politische Umfeld in Tschetschenien und Russland so bleibt, wie es sich aktuell darstellt, wird eine juristische Aufarbeitung der Kriegsjahre nicht möglich sein. Gemäß dem Universalitätsprinzip ist es jedoch prinzipiell möglich, punktuelle Strafverfolgungen auf nationaler Ebene anzustreben, wie es im Falle syrischer Kriegsverbrechen sporadisch erfolgt ist.

In jedem Falle ist es wichtig, Nachforschungen zu betreiben und die begangenen Verbrechen so gut als möglich zu dokumentieren für eine spätere Zeit, wenn sich die politischen Verhältnisse womöglich ändern werden und die Verbrechen doch noch geahndet werden können. Auch eine Wahrheitsfindungskommission könnte eines Tages die Völkerrechtsverbrechen aufnehmen und zumindest die Wahrheit ans Licht bringen.

Die Sammlung von Beweisen dient auch der Unterstützung von Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort können Opferfamilien Beschwerde einreichen, wenn sie ihre Rechte verletzt sehen. So hat der EGMR hat nach den Kriegen in acht wegweisenden Urteilen Russland wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Menschenrechte verurteilt, darunter zahlreiche Fälle von Folter, Hinrichtungen und Verschwindenlassen von Menschen in Tschetschenien (Human Rights Watch-Gericht: Gerechtigkeit für Tschetschenien).

Der Europarat hatte im Jahr 2003 ferner eine Resolution über Tschetschenien angenommen, in der vorgeschlagen wird, die Möglichkeit zu prüfen, ein Sondertribunal zur Aufklärung von Militärverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Tschetschenien zu schaffen. Russland hat den Vorschlag als absurd bezeichnet und ihn abgelehnt. Russland verfüge über ein eigenes Gerichtssystem und niemand könne es des souveränen Rechtes berauben, Recht im eigenen Land zu sprechen, so ein Vertreter des russischen Außenminsiteriums.

Im Jahr 2016 ging ein Tschetschenien-Archiv online, welches von der russischen Armee begangene Völkerrechtsverbrechen erfasst und in Filmen festhält beziehungsweise mittels Augenzeugenberichten dokumentiert. Während der Tschetschenienkriege war es Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Dokumentarfilmern teilweise gelungen, Beweismaterial zu sammeln. So zeigen die Videos Interviews mit Zeugen, Soldaten, Journalisten und überlebenden Opfern sowie zerstörte Orte. Dieses Archiv ist für die historische Forschung und für eventuelle spätere Prozesse von großer Bedeutung.

Mit dem Ende der Tschetschenienkriege haben die Menschenrechtsverletzungen in der Republik nicht aufgehört. Die Menschenrechtslage in Tschetschenien ist heute geprägt von der autoritären Herrschaft unter Ramzan Kadyrows, dessen Wort in Tschetschenien Gesetz ist. Politische Gegner werden ausgeschaltet, freie Medien oder eine freie Justiz sind nicht gewährleistet. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und ECCHR versuchen seit Jahren, auf die Lage aufmerksam zu machen.

Bergkarabach – Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Aggression

Die Kriege um Bergkarabach der Jahre 1992 bis 1994 sowie 2020 haben laut Schätzungen bis zu 50.000 Todesopfer auf beiden Seiten gefordert. Rund eine weitere Million Menschen wurden aus Armenien, Bergkarabach und dem Rest Aserbaidschans vertrieben. Bereits im Zuge des ersten Kriegs um Bergkarabach wurden beiderseits schwere Völkerrechtsverbrechen begangen. Es kam zu Massenmorden sowohl in armenischen als auch aserbaidschanischen Dörfern. Bei Massakern wurden hunderte Menschen umgebracht, weitere wurden entführt.

Nach Ausbruch des erneuten Kriegs um Bergkarabach 2020 erhob Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan schwere Vorwürfe gegen die Türkei und Aserbaidschan. Sie betrieben eine Politik des fortgesetzten Völkermordes an den Armeniern, welche auf die Wiederherstellung des Osmanischen Reiches abziele. Damals waren in den Jahren 1915 und 1916 laut Schätzungen bis zu 1,5 Millionen Armenier getötet worden.

Auch die Expertin für den Nahen und Mittleren Osten, Amalia van Gent, warf den Verbündeten Aserbaidschan und Türkei vor, 2020 einen Angriffskrieg auf die Region begangen zu haben. Drahtzieher sei die Türkei gewesen, die militärisch, auch mit der Anwerbung dschihadistischer Söldner, Aserbaidschan unterstützte und ihre Interessen in der Region durchsetzen wollte. Mit den neuen Gebietszugehörigkeiten nach dem Krieg bestehe nun eine direkte Verbindung zwischen Aserbaidschan und der Türkei, was in die Pläne der Machthaber Ankaras passe, die ihren Einflussbereich ausweiten wollten, so van Gent. Sie kritisiert die fehlende Reaktion der internationalen Presse und Diplomatie, die dem Narrativ gefolgt sei, Berg-Karabach sei völkerrechtlich ohnehin Teil Aserbaidschans (1921 hatte Stalin die Region Aserbaidschan zugeschlagen), kein Aggressionsverbrechen angeprangert und die Völkerrechtsverbrechen bis heute ungesühnt ließen.

Nicht nur der Aggressionsakt zu Beginn des Krieges, sondern auch im weiteren Verlauf des zweiten Krieges um Bergkarabach seien von beiden Seiten weitere Kriegsverbrechen verübt worden. Vor allem auch der verbotene Einsatz chemischer Waffen verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht. Insbesondere seitens Aserbaidschan kam es offenbar zu einem massiven Einsatz chemischer Waffen, wie die Spuren „weißen Phosphors” an armenischen Opfern bezeugten.

Das Internet habe es zudem möglich gemacht, „die gesamte Bevölkerung digital an der Frontlinie zu beteiligen und direkt Zeuge der vom Feind begangenen Gräueltaten werden zu lassen”, so der kanadische Journalist Fin de Pencier, der ein Ärzteteam zur Behandlung von Kriegsopfern begleitet hatte. Die Bevölkerung konnte zeitgleich mitverfolgen, wie Städte und Dörfer bombardiert und zerstört wurden. Seit November 2020 kursierten im Netz eine ganze Reihe von Schreckensvideos. So sahen sie auch Bilder, wie aserbaidschanische Soldaten armenische Gefangene enthaupteten, folterten oder ihre Leichen verstümmelten. Ein Video zeigte beispielsweise einen kopflosen Körper, gerade erst enthauptet. Ein Soldat tritt mit seinen Stiefeln auf die am Boden liegende Leiche ein, sodass Blut aus dem freiliegenden Hals spritzt. Dann schwenkt die Kamera nach rechts, zeigt den abgeschlagenen Kopf, der neben einem geschlachteten Schwein platziert wurde. Derlei Taten wurden gefilmt und im Internet vielfach geteilt. Einschüchterung als Mittel zur Vertreibung schien zentraler Teil der Strategie in diesem zweiten Krieg zu sein, so van Gent.

Amnesty International hat nach Ende des Zweiten Bergkarabach-Kriegs im Januar 2021 Untersuchungen von Völkerrechtsverbrechen gefordert. Sowohl in Armenien und Aserbaidschan müssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Beide Seiten hätten immer wieder wahllos und unverhältnismäßig Waffen in besiedelten zivilen Gebieten eingesetzt, so der vorgelegte Amnesty-Bericht. Unter anderem seien rechtswidrig Dutzende Zivilisten durch international geächtete Streumunition gestorben und Hunderte verwundet worden. Es habe auch wiederholt Angriffe auf zivile Wohngebiete weitab der Frontlinien gegeben, in deren Nähe es häufig auch keine militärischen Angriffsziele zu geben schien, kritisierte die NGO.

Am 12. Februar 2021 veröffentlichte das türkische oppositionelle Internetportal Ahval eine Liste mit Namen von Personen, die mutmasslich für schwere Menschenrechtsverletzungen in Bergkarabach verantwortlich sein sollen, Die Liste enthält auch mehrere Dschihadistenführer. Der Chef des türkischen Geheimdienstes (MIT) Hakan Fidan soll offenbar die Berg-Karabach-Operation orchestriert habe.

Gut ein Jahr nach Ende des Zweiten Krieges haben Aserbaidschan und Armenien im Oktober 2021 Klage vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereicht. Armenien hat Aserbaidschan der schweren Kriegsverbrechen beschuldigt. Aserbaidschan sei verantwortlich für Gewalt, Hass und Rassismus gegen Armenier. Das Gericht solle Sofortmaßnahmen gegen Aserbaidschan verhängen, um die „Spirale von Gewalt und Hass" zu stoppen. Auch Aserbaidschan reichte Klage ein. Im Dezember 2021 erging das Urteil. Die Konfliktparteien sollten Maßnahmen ergreifen, um Rassenhass und Diskriminierung zu verhindern. Ferner soll die Republik Aserbaidschan alle im Zusammenhang mit dem Krieg von 2020 gefangen genommenen Personen, die sich noch in Haft befinden, vor Gewalt und körperlichen Schäden schützen und ihre Sicherheit und Gleichheit vor dem Gesetz gewährleisten.

Bleibt die Frage, ob die Verantwortlichen der in diesen Kriegen begangenen Völkerrechtsverbrechen eines Tages tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden. Sollten die Verbrechen ungesühnt bleiben, wäre dies einmal mehr ein Signal an andere Autokraten, die sich eingeladen sehen, kleineren Staaten ihren Willen einfach mit kriegerischen Mitteln aufzuzwingen. Erst eine international überwachte umfassende Aufarbeitung aller Kriegsverbrechen, etwa nach dem Vorbild des Jugoslawientribunals, könnte der armenischen Bevölkerung die tiefsitzende Angst nehmen, wie anlässlich des Genozids im Jahr 1915 auch im 21. Jahrhundert wieder Opfer eines Vernichtungskrieges zu werden, so van Gent. Sowohl Aserbaidschan als auch die Türkei und Russland sind jedoch keine Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs. Armenien hat das Römische Statut unterzeichnet, aber – ebenso wie die Ukraine – noch nicht ratifiziert (die Ukraine hat jedoch die Zuständigkeit nach der Krim-Annexion anerkannt).

Jugoslawien – Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Die Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren zählen zu den blutigsten kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Zuge dieser Kriege kam es zu verheerenden Kriegsverbrechen bis hin zu Massakern und Völkermord. Insgesamt waren über 200.000 Tote zu beklagen. Hinzu kamen mehrere Millionen Flüchtlinge und Vertriebene.

Durch einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrats wurde 1993 der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien geschaffen. Das Kriegsverbrechertribunal ging in den folgenden Jahrzehnten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und im Falle des Massakers von Srebrenica, bei dem 8.000 Bosniaken ermordet wurden, auch Völkermord nach.

Insgesamt hat das Tribunal Anklage gegen 161 Personen erhoben, darunter Premierminister, Minister, Generäle, Stabschefs und andere hochrangige Personen. Den Hauptverantwortlichen Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic und Ratko Mladic wurde die Verantwortung für Tausende Tote und das Leid der überlebenden Opfer zur Last gelegt. Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Sie reicht von Folter, Vergewaltigungen, Aufschlitzen von Schwangeren und Sprengattacken auf Beerdigungen bis hin zu grausamen Hinrichtungen und Massakern, die im Zuge der „ethnischen Säuberungen” begangen wurden. In 84 Fällen kam es auch zu einer Verurteilung. Ratko Mladic war der letzte Fall, der verhandelt wurde. 2017 hat das Tribunal seine Arbeit beendet.

Ruanda – Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

In dem zentralafrikanischen Staat Runda kam es im Jahr 1994 zu einem der grausamsten Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Völkermord In Ruanda töteten Innerhalb weniger Wochen radikale Hutu mehr als 800.000 Tutsi, gemäßigte und oppositionelle Hutu sowie weitere Oppositionelle. Neben Polizei, Militär und Hutu-Milizen beteiligten sich auch viel Hutu-Zivilisten an den Übergriffen und Gewalttaten und töteten zum Teil ihre eigenen Nachbarn. Zudem wurden in dieser Zeit schätzungsweise zwischen 150.000 und 250.000 Frauen vergewaltigt.

Eine kleine Organisation versucht, Opfer und Täter miteinander zu versöhnen. In Gesprächsrunden und Wiederaufbauprojekten nähern sich die einstigen Todfeinde vorsichtig an.

Bilder-Reportage über ein Friedensprojekt

Obwohl Truppen der Vereinten Nationen im Rahmen der Friedensmission UNAMIR zu dieser Zeit in Ruanda stationiert waren, gelang es den Vereinten Nationen nicht, das Verbrechen zu verhindern. Die internationale Völkergemeinschaft intervenierte zu spät.

Die juristische Aufarbeitung der Massenmorde sollte viele Jahre dauern und ist bis heute nicht vollständig abgeschlossen. Die Strafverfolgung erfolgte sowohl auf der intentionalen, nationalen und regionalen Ebene betrieben. Im November 1994 nahm der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR) im Auftrag des UN-Sicherheitsrats die strafrechtliche Verfolgung von Völkermord und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen auf. Während seiner elfjährigen Tätigkeit verhandelte der ICTR insgesamt 93 Verfahren gegen Hauptverantwortliche für den Genozid aus Politik, Wirtschaft, Medien und Militär. Insgesamt wurden 61 Gefängnisstrafen verhängt. Weiterhin kümmert sich das „UN International Residual Mechanisms for Tribunals“ darum, dass weitere Verdächtige verfolgt werden.

Auf nationaler Ebene begann die ruandische Regierung 1996 mit den ersten Prozessen. Um der großen Zahl an Täterinnen und Tätern gerecht zu werden, aber auch um den Versöhnungsprozess voranzutreiben, belebte Ruanda die traditionellen Gemeindegerichte wieder. Laiengerichte sollen zwischen 2005 und 2012 über eine Millionen Fälle verhandelt haben, darunter viele Morde und Raubdelikte.

Zweiter Weltkrieg – Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen den Frieden

Die im Zweiten Weltkrieg begangenen Völkerrechtsverbrechen des NS-Regims waren beispiellos und führten in Folge zur Errichtung des ersten Kiregsverbrechertribunals in der Geschichte. Mit dem Völkermord an über sechs Millionen Judenist das Ausmaß der Verbrechen kaum zu fassen. Anfang August 1945 begründeten die Alliierten einen Internationalen Militärgerichtshof zur Verurteilung der Tatbestände Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden. Die Nürnberger Prozesse fanden im dortigen Justizpalast statt und zogen sich über mehrere Jahre. Sie umfassten den Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher sowie mehrere sogenannte Nürnberger Nachfolgeprozesse.

Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wurden deutsche Politiker, Militärs und NS-Funktionäre erstmals für die Planung, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verbrechen an der Zivilbevölkerung und an Kriegsgefangenen sowie für den Massenmord in den Vernichtungslagern strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Die Verhandlung fand vor einem eigens von den Alliierten eingerichteten Ad-hoc-Strafgerichtshof statt.

Im Hauptprozess sowie den restlichen zwölf sogenannten Nachfolgeprozessen wurden insegsamt 209 Nationalsozialisten aus Politik, Verwaltung, Militär und Wirtschaft angeklagt. Von den 24 Angeklagten im Hauptprozess wurden zwölf zum Tode und sieben zu Freiheitsstrafen verurteilt, drei Angeklagte wurden freigesprochen. Von den 177 Angeklagten in den Folgeprozessen wurden 24 zum Tode verurteilt, 20 zu lebenslanger Haft und 98 zu teilweise langjährigen Freiheitsstrafen. Die Hauptverantwortlichen, allen voran Adolf Hitler sowie Joseph Goebbels und Heinrich Himmler, entzogen sich allerdings bereits im Vorfeld ihrer Bestrafung durch Selbstmord.

Neben den Verbrechen des NS-Regims kam es jedoch auch zu Völkerrechtsverbrechen auf Seiten der Alliierten. So fand der amerikanische Historiker Völkerrechtler Alfred Maurice de Zayas in den Akten der „Wehrmacht-Untersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts” Belege für Völkerrechtsverletzungen alliierter Truppen, die an verschiedenen Fronten an deutschen Zivilisten und Soldaten verübt wurden, von grausamen Verstümmelungen bis hin zu Exekutionen. Sie verdeutlichen „in aller Schärfe, mit welcher Grausamkeit die deutsche Aggression beantwortet wurde”, so Zayas.

Ferner kam es seitens der Alliierten zu massenhaften Vergewaltigungen an deutschen Frauen. Dabei sind vor allem die russischen Besatzer als Täter im kollektiven Gedächtnis abgespeichert. Jedoch auch die Soldaten der West-Alliierten verübten massenhaft Sexualverbrechen, wie die Historikerin Miriam Gebhardt in ihrem Buch „Als die Soldaten kamen“ aufzeigt. Was die Opferzahlen anbelangt, kommt die Geschichtsforschung auf unterschiedliche Zahlen. Angesichts einer anzunehmenden hohen Dunkelziffer können keine genauen Angaben gemacht werden. Die Historikerin Miriam Gebhardt errechnete in ihrem Buch „Wir Kinder der Gewalt” eine Zahl von schätzungsweise 900.000 Vergewaltigungen deutscher Frauen durch alliierte Soldaten, 190.00 davon durch Westalliierte. Andere Schätzungen gehen noch weit darüber hinaus, von bis zu 2 Millionen Opfern ist die Rede.

Auch waren im Sommer 1945 in den berüchtigten „Rheinwiesenlagern” der US-Army bis zu zwei Millionen deutsche Kriegsgefangeneunter katastrophalen Bedingungen untergebracht. Die US-Army war, ebensowenig wie die britische Armee, nicht vorbereitet auf die Millionen an Wehrmachtssoldaten, die sich ihnen ergeben hatten. Die Versorgungslage war zu dieser Zeit ohnehin dramatisch, die Nahrungsversorgung Mitteleuropas war zusammengebrochen. Sowohl die Bevölkerung als auch die Kriegsgefangenen waren unterversorgt. Die Todesrate in angloamerikanischer Gefangenschaft konnte nicht genau dokumentiert werden, jedoch habe die natürliche Mortalität bei 18- bis 50-jährigen Männern auf ungefähr demselben Niveau gelegen. Somit ist die in rechten Kreisen kursierende These widerlegt, nach welcher eine Million Soldaten 1945/46 in US-Lagern ums Leben gekommen sein sollen.

Ganz anders war jedoch die Rate bei Kriegsgefangenen in sowjetischer und jugoslawischer Hand. Hier lag die Gesamtsterberate bis zur Freigabe der letzten Gefangenen 1955 bei bis zu einem Drittel. Nur gut zwei Millionen der insgesamt über drei Millionen deutschen Kriegsgefangenen sind aus Russland zurückgekehrt,

Erklärfilme – Kriegsverbrechen einfach erklärt

Linksammlung

Quellen & weitere Infos

- Völkerrechtsblog: Der Krieg in der Ukraine aus völkerrechtlicher Sicht

- EDA: Das ABC des humanitären Völkerrechts

- SWP: Völkerrechtliche Verbrechen im Krieg gegen die Ukraine

- Max-Planck-Gesellschaft: „Putin missbraucht das Völkerrecht”

- RND: Wann Töten im Krieg erlaubt ist – und wann es zum Verbrechen wird

Lesen Sie weiter...

Kriege und Konflikte

Lesen Sie weiter....

Unsere Europa-Portale

Europa

Wissen und Unterrichtsmaterialien

Wie ist die EU aufgebaut? Welche Organe und Institutionen spielen eine tragende Rolle? Welche Länder gehören zur EU? Mit welchen Herausforderungen beschäftigt sich das europäische Bündnis derzeit? Und wo finden Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien zum Thema Europa? Unser Europa-Portal liefert Informationen und Materialien.

Osteuropa

Politische Landeskunde

Welche Staaten gehören zu Osteuropa? Was passierte nach der Auflösung der Vielvölkerstaaten Sowjetunion und Jugoslawien? Wo kommt es zu Konflikten? Welche Länder gehören inzwischen zur EU? Informationen über die Landeskunde sowie aktuelle politische Entwicklungen zu rund 25 Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa, Südosteuropa sowie den Staaten der Östlichen Partnerschaft.

Wahlen

Europawahl 2024

Wie funktioniert das europäische Wahlsystem? Welche Reformen stehen zur Debatte? Wer wird bei einer Europawahl überhaupt gewählt? Welche Parteien treten an mit welchen Wahlprogrammen? Wer liegt in Umfragen vorne? Unser Wahlportal liefert alle wichtigen Informationen zur Europawahl 2024.