Transnistrien-Konflikt

zwischen der Republik Moldau und der selbsternannten Transnistrischen Republik unter Beteiligung Russlands

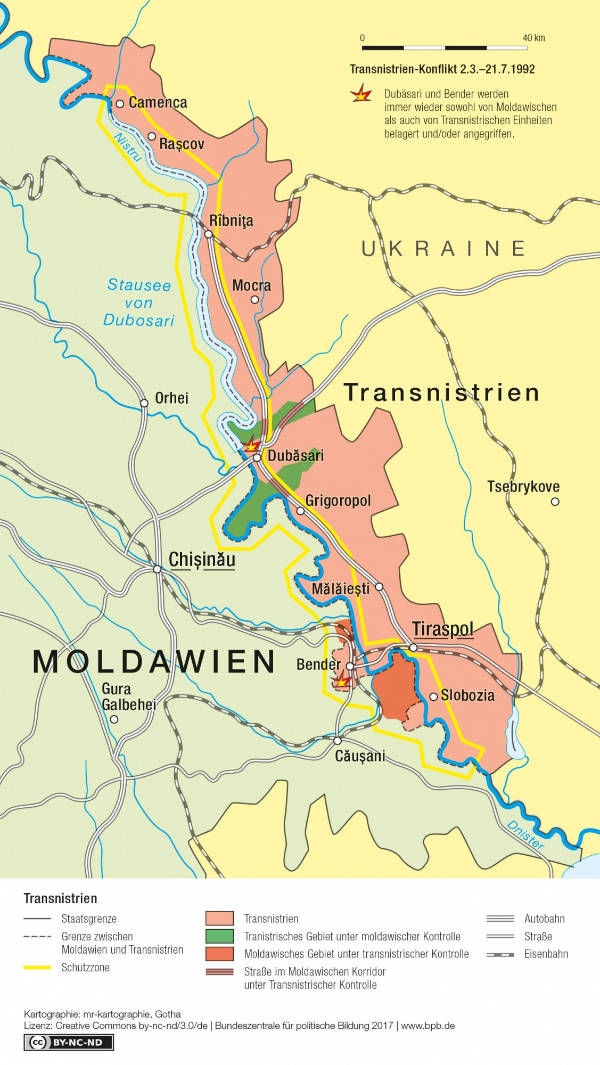

Der Transnistrien-Konflikt bezeichnet einen seit 1990 andauernden Konflikt, der 1992 kurzzeitig zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Republik Moldau und der abtrünnigen Region Transnistrien führte. Seither galt der Konflikt als „eingefroren”. Im Zuge des Krieges in der Ukraine sind die Spannungen seit 2022 wieder aufgeflammt, es droht ein neuer Krisenherd. Erschwerend kam im Februar 2023 hinzu, dass Russlands Präsident Wladimir Putin ein Dekret aus dem Jahr 2012 annulliert hat, welches bis dato festlegt hatte, dass eine Lösung des Konflikts um Transnistrien ausschließlich unter Einhaltung der territorialen Integrität und Neutralität Moldawiens erfolgen könne. Nachdem sich die pro-russischen Separatisten im Februar 2024 nun in einer Resolution an Russland gewandt haben, mit der Bitte um Schutz, werden erneut Ängste geschürt vor einer Ausweitung des Konflikts in der Region.

Das Gebiet des De-facto-Staats Transnistrien erstreckt sich auf einer kleinen schmalen Fläche im Osten der Republik Moldau. In diesem Gebiet leben knapp eine halbe Million Einwohner, zu je zu einem Drittel Russen, Moldauer und Ukrainer. Die Einwohnerzahl der Republik Moldau beträgt 2,5 Millionen. Im Zuge des Krieges in der Ukraine hat Moldau, im Verhältnis zur Einwohnerzahl, eine sehr große Anzahl an Kriegsflüchtlingen aufgenommen. Fast eine Million Menschen sind seit Beginn des Krieges aus der Ukraine in das kleine Nachbarland geflohen, laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) sollen 800.000 Ukrainerinnen und Ukrainer die moldauische Grenze überquert haben. Aus Angst vor bevorstehenden Kriegshandlungen würden jedoch sowohl ein Teil der moldauischen Bevölkerung als auch der ukrainischen Flüchtlinge wiederum aus der Republik Moldau entfliehen. Auch aus Transnistrien flüchte eine Vielzahl der dortigen Bewohner, so Moldaus Staatspräsidentin Maia Sandu. Wie die Ukraine ist die Republik Moldau weder Mitglied der NATO noch der EU und genießt somit keine Sicherheitsgarantien der Bündnisse. Im März 2022 hat das Land – ebenso wie die Ukraine – einen offiziellen Beitrittsantrag bei der Europäischen Union eingereicht. Die Gesellschaft ist jedoch sowohl was einen EU-Beitritts anbelangt als auch in der Frage, wohin sich das Land entwickeln soll, tief gespalten. Einer aktuellen Umfrage zufolge sind viele Moldauer von ihrer pro-europäischen Regierung enttäuscht. Fast die Hälfte der Befragten ist sogar der Meinung, Moldau solle lieber eine weitere Annäherung an Russland suchen.

Weitere Kriege und Konflikte

im postsowjetischen Raum und auf dem Balkan

Mit dem Zusammenbruch sozialistischer politischer Systeme brachen im östlichen Europa zahlreiche Separationskonflikte aus. Sie führten dazu, dass mehrere Staaten aufhörten zu existieren. Sie zerfielen zum Teil friedlich, zum Teil im Zuge von Kriegen. Es entstand eine Reihe neuer Staaten, in einigen Staaten haben Separationsbestrebungen nationaler Minderheiten bis heute zu einer politischen Destabilisierung in der Region geführt.

Kriege und Konflikte weltweit

Aktuelle Porträts und Analysen

Um Konflikte konstruktiv bearbeiten zu können, muss man sie verstehen. Diesem Gedanken folgend veröffentlicht die Servicestelle Friedensbildung BW Analysen aus friedenpädagogischer Sicht für zahlreiche Kriege und Konflikte weltweit – u.a. in Afghanistan, Syrien und in der Ukraine.

Was sind Kriegsverbrechen und wie werden sie geahndet?

Was genau sind eigentlich „Kriegsverbrechen”? Ist Krieg nicht per se und immer ein Verbrechen? Wo verläuft die Grenze zum Kriegsverbrechen? Wie können Völkerrechtsverbrechen auf nationaler und internationaler Ebene geahndet werden? Das Dossier „Kriegsverbrechen” möchte Begrifflichkeiten klären und unterschiedliche Möglichkeiten der Gerichtsbarkeit vorstellen, um dann konkrete Beispiele von Völkerrechtsverbrechen aufzuzeigen.

Bislang galt der Transnistrien-Konflikt als einer der „lösbarsten” aller postsowjetischen Territorialkonflikte. Eine Beilegung stellte für die moldauische Regierung in den vergangenen Jahren keine Priorität dar. Eine endgültige Lösung des Konflikts sei ohnehin erst mit der Etablierung einer guten Regierungsführung in der Republik Moldau selbst möglich, so die Ansicht des ehemaligen Leiters des moldauischen Außenministeriums, Nicu Popescu. Die ineffektiven staatlichen Institutionen und das instabile politische System könnten eine sofortige Integration des abtrünnigen Gebiets Transnistrien kaum verkraften. Doch auch das politische System in Transnistrien ist in einem schlechten Zustand. Die lokalen Institutionen sind korrumpiert und die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Aufgrund dessen ist die Einstellung der moldawischen Öffentlichkeit laut Meinungsforschungsinstituten gegenüber einer Beilegung des Transnistrien-Konflikts seit Jahren eher neutral. Das Land machte sich mehr Sorgen um seine wirtschaftliche Situation und schlechte soziale Lage. Zudem haben die unklaren Positionen der wichtigsten externen Akteure Russland, Ukraine und EU stets eine baldige Konfliktlösung erschwert. Die Parteien hatten sich mit dem Status quo in gewissem Sinne arrangiert, der Konflikt galt als „eingefroren”.

Mit dem Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und der zu Beginn der Invasion verlautbarten Erklärung Russlands, seine Eroberungen auch auf den kompletten Süden der Ukraine ausdehnen zu wollen, ist die Konfliktregion wieder ins Zentrum des Interesses gerückt. Mit den Anschlägen in der transnistrischen Hauptstadt im Frühjahr 2022 ist der Konflikt wieder aufgetaut und nun eingebettet in einen größeren Kontext. Die Sorge wächst vor einer möglichen Ausdehnung des Ukraine-Krieges auf die Republik Moldau – und in der Folge womöglich auch auf weitere Staaten.

Aktuelle Konfliktlage 2024 - Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine

2022

Bereits zu Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine hatte die Republik Moldau Sorge, auch ihr Land könnte in die Auseinandersetzungen mit hineingezogen werden. Nach der Äußerung eines russischen Generamajors, Rustam Minnekajew, wonach Russland seine Eroberungen auch auf den kompletten Süden der Ukraine ausdehnen und einen Korridor zwischen der Krim und Transnistrien bilden wolle, wuchs die Sorge vor einer möglichen Ausdehnung des Ukraine-Krieges auf die Republik Moldau. Vor allem die Anschläge in der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien im Frühjahr 2022 lösten Beunruhigung aus. Laut Behördenberichten wurde am 25. April 2022 zunächst das Gebäude des Ministeriums für Staatssicherheit in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol mit einem Granatwerfer attackiert. Tags darauf wurden zwei Funktürme nahe der ukrainischen Grenze getroffen. Es soll auch noch zu weiteren Anschlägen gekommen sein. So wurde beispielsweise von Explosionen in der Kaserne des Militärflugplatzes in Tiraspol berichtet.

Die Befürchtung vor einem Angriff auf die Republik Moldau verstärkten sich noch, nachdem ukrainische Militärquellen im Mai 2022 berichteten, auf dem Flughafen in Tripolis seien Vorbereitungen zur Landung russischer Flugzeuge zu beobachten. Russland könnte demnach versuchen, seine Truppen mit Flugzeugen und Hubschraubern von der besetzten Krim dorthin zu verlegen. In diesem Fall werde die ukrainische Luftabwehr diese Ziele angreifen, hieß es daraufhin aus ukrainischen Militärkreisen. Transnistrien berichtet ferner von sprengstoffbeladenen Drohnen, mit denen versucht worden sei die Funkzentrale zu attackieren. Die Separatistenregion machte Kiew dafür verantwortlich. Auch von Drohnen über der Militärgarnison in dem grenznahen Ort Woronkowo wurde seitens des transnistrischen Innenministeriums berichtet, es sei zu mehreren Explosionen gekommen . Es hätten sich überdies weitere Anschlägen mit Brandbomben auf Gebäude der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol ereignet. Was genau hinter den Berichten und Angriffen steckte, ist nicht nachprüfbar.

Anfang September 2022 drohte Russland der Republik Moldau mit einem militärischen Eingreifen. Sollte die Sicherheit russischer Truppen in der von Separatisten beherrschten Region Transnistrien bedroht werden, riskiere Moldau damit einen militärischen Konflikt mit Russland, erklärte Außenminister Sergej Lawrow. „Jede Gefährdung der Sicherheit russischer Truppen (in Transnistrien) würde nach internationalem Recht als ein Angriff auf Russland gewertet.“ Moldau forderte den Abzug der russischen Truppen.

Auch gegen Ende des Jahres 2022 kam es weiterhin zu vereinzelten Einschlägen von Raketen in grenznahen Gebieten der Republik Moldau. So sind Ende Oktober Trümmer einer russischen Rakete in einem nordmoldawischen Dorf niedergegangen, die von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden war. Auch Anfang Dezember ist in der Republik Moldau nahe der Grenze zur Ukraine einem Medienbericht zufolge eine Rakete niedergegangen. Die Polizei habe Reste des Geschosses im Norden des Landes gefunden, wie ein staatliches Nachrichtenportal berichtete. Die Ukraine forderte als Reaktion, wie auch bereits nach dem Raketeneinschlag in Polens Grenzregion im November 2022, mehr Raketenabwehrsysteme von westlichen Verbündeten. „Dies beweist einmal mehr, dass der russische Raketenterror eine große Bedrohung nicht nur für die Sicherheit der Ukraine, sondern auch für die Sicherheit der Nachbarländer darstellt", so ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums.

2023

2023 setzen sich die Spannungen fort. Wie bereits im Jahr zuvor sollen abermals wiederholt russische Marschflugkörpr den Luftraum Moldaus überflogen haben. Sie sollen von russischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer abgeschossen worden sein. Weiterhin kam es im Land zu Massenprotesten gegen die proeuropäische Regierung und Präsidentin Maia Sandu. Die Protestierenden forderten den Rücktritt der Regierung sowie höhere Finanzhilfen für die Bevölkerung. Die Proteste wurden von der unlängst ins Leben gerufenen „Bewegung für das Volk" organisiert, die wiederum von der pro-russischen Partei Shor des Oligarchen Ilian Shor unterstützt wird, der aus dem Exil die Proteste organisiert. Der moldauische Politologe Ion Tabirta sieht in den bezahlten inszenierten Protesten ein gefährliches Spiel. Bis zu 100 Euro pro Person und Tag soll an die Demonstrierenden gezahlt worden sein. Die Shor-Partei agiere letztlich im Interesse Russlands und nutze dafür die wirtschaftlich schwierige Situation der Menschen aus. Russland versuche Wege zu finden, die gesellschaftliche und politische Situation in Moldau zu destabilisieren, so Tabirta. Ein geheimes russisches Strategiepapier, das ein internationales Investigativ-Netzwerk Mitte März 2023 öffentlich machte, passt in dieses Bild. Es fasst zusammen, was Russland in den kommenden zehn Jahren mit und in der Republik Moldau vorhat. Die russische Regierung will demnach den Westkurs des in die EU strebenden Landes stoppen und seinen Einfluss im Land ausbauen. Das Strategiepapier soll detailliert aufzeigen, wie Moskau seinen ehemaligen Satellitenstaat wieder an seine Seite ziehen will.

Da sowohl die von der pro-russischen Oppositionspartei organisierten destabilisierenden Bemühungen als auch die Beschuldigungen Russlands sich fortsetzen, die Ukraine habe vor, eine militärische Provokation in Transnistrien durchzuführen, wuchs die Furcht vor einer Verwicklung Moldaus in den Krieg weiter an. Russland könnte nach einem Vorwand suchen, um Moldau mit den in Transnistrien stationierten Truppen (geschätzt befinden sich dort derzeit 3000 russische Soldaten) anzugreifen, so die Befürchtung in Chisinau und Kiew.

2024

Medienberichten zufolge haben Im Februar 2024 nun offenbar pro-russischen Separatisten in Transnistrien Russland um „Schutz” gebeten. Demnach wolle sich Transnistrien an den russischen Föderationsrat sowie die Staatsduma wenden „mit der Bitte über die Realisierung von Maßnahmen zum Schutz Transnistriens angesichts des zunehmenden Drucks durch Moldau”, heißt es in einer entsprechenden Resolution, die auf einem jüngst stattgefundenen Sonderkongress der pro-russischen Separatisten beschlossen wurde, In der Resolution wird Moldau unter anderem eine wirtschaftliche Blockade der Region vorgeworfen sowie eine „Zerstörung der Grundlagen von Unabhängigkeit und Staatlichkeit”.

Reaktionen der Konfliktparteien in der Region:

Die Behörden der Republik Moldau teilten nach den ersten Anschlägen Ende April 2022 mit, dass zwar nicht klar sei, wer die Attacken verübt habe, es sich jedoch offenkundig um eine Provokation handle mit dem Ziel, die Lage in der Region zu destabilisieren. Als erste Reaktion hatte das moldauische Außenministerium den russischen Botschafter einbestellt, um seine „tiefe Besorgnis“ über die Äußerungen von Minnekajew zum Ausdruck zu bringen. Ferner hatte Präsidentin Maia Sandu wegen der Vorfälle eine Sitzung des Obersten Sicherheitsrates des Landes einberufen. Nach der Sitzung betonte Sandu, dass die Republik Moldau stets bestrebt sei, auf Deeskalation zu setzen, Konflikte zu vermeiden und dass Transnistrien nach wie vor zu Moldau gehöre. Die moldauische Regierung hatte daraufhin die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt und die Armee des Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Auch Russland setzte seinerseits im Mai 2022 die in Transnistrien stationierten Einheiten in volle Gefechtsbereitschaft.

Der neue moldawische Premierminister Dorin Recean forderte schließlich im Februar 2023 eine „Demilitarisierung Transnistriens“ sowie den Abzug der russischen Streitkräfte vor Ort. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte den proeuropäischen Behörden idaraufhin „antirussische Hysterie“ vorgeworfen und diese verwarnt, künftig „besonnener“ mit ihren Forderungen zu sein.

Russland hingegen lieferte von Anfang an eine andere Darstellung der Ereignisse und sprach seinerseits von bewussten Provokationen. „Die Vorgänge in Transnistrien sind eine Provokation mit dem Ziel, Russland noch tiefer in die Kriegshandlungen in der Region hineinzuziehen”, so etwa der Chef des Duma-Ausschusses für die GUS, Leonid Kalaschnikow. Kreml-Sprecher Peskow sprach von einer „beunruhigenden” Lage vor Ort. Moskau werde deren Entwicklung aufmerksamst beobachten. Indirekt hat der Kreml mit einem militärischen Eingreifen in Transnistrien gedroht. Laut Angaben des Außenministeriums wolle Russland ein Szenario vermeiden, in dem es „gezwungen” sei, in Transnistrien zu intervenieren. Aus Russland sind Äußerungen zu hören, nach denen die russischsprachige Bevölkerung in Moldau unterdrückt werde. Diese Argumentation erinnert an jene, die Russland auch zu Beginn des Einmarsches in die Ukraine vorgebracht hatte, um die Invasion zu rechtfertigen.

Die Anfang 2023 bekannt gewordenen ukrainischen Geheimdienstinformationen, nach denen Moskau einen Umsturz planen soll, versetzten Moldaus Präsidentin Saidu in große Sorge und offenbarten Russlands Vorstellungen. Moskau plane, als Demonstranten getarnte Saboteure und Aufwiegler ins Land zu schicken sowie Attacken auf staatliche Einrichtungen zu orchestrieren und Geiseln zu nehmen mit dem Ziel, die proeuropäische Regierung gegen ein moskaufreundliche Marionettenregierung auszutauschen. Ferner hatte das russische Außenministerium abermals deutlich gemacht, Angriffe auf die in Transnistrien stationierten Truppen würden als Angriff auf die Russische Föderation gewertet.

Erschwerend kommt hinzu, dass Russlands Präsident Wladimir Putin am 20.2.2023 ein Dekret aus dem Jahr 2012 annulliert hat. Dieses hatte bis dato festgelegt, dass eine endgültige Lösung des Konflikts um das von Moldawien abtrünnige Gebiet Transnistrien ausschließlich „unter Einhaltung der Souveränität, territorialen Integrität und Neutralität von Moldawien“ erfolgen könne.

Auf das Ersuchen Transnistriens um Schutz aus Moskau im Februar 2024 reagierte Russland mit entsprechenden Zusagen. „Der Schutz der Interessen der Bewohner Transnistriens, unserer Landsleute, ist eine der Prioritäten", zitierten russische Nachrichtenagenturen das russische Außenministerium.

Auch die Führung in Transnistrien sprach bereits zu Beginn des Krieges in der Ukraine von Provokationen und hat der Regierung in Kiew vorgeworfen, Anschläge organisiert zu haben und weitere zu planen. Die Streitkräfte Transnistriens waren im Frühjahr 2022 in erhöhte Bereitschaft versetzt worden. Außerdem wurde in der Separatistenregion die Terrorwarnstufe auf „Rot” angehoben. Laut Medienberichten soll das Außenministerium in der moldauischen Hauptstadt Chisinau im April 2022 bekannt gegeben haben, dass Transnistrien eine Generalmobilmachung plane und keine Männer im wehrfähigen Alter mehr ausreisen lassen wolle. Der Präsident der Republik Transnistrien, Wadim Krasnoselsky, hatte dies zurückgewiesen.

Die russische Armee hat auf einem Militärstützpunkt in Transnistrien seit Jahren rund 1.500 stationiert Soldaten. Präsidentenberater Podoljak geht von einer Truppenstärke von bis zu 2.000 Mann aus. Der Kyiv Independent gibt eine Zahl von 3.000 russischen Soldaten an, die in Transnistrien stationiert sein sollen. Hinzu kommen 10.000 bis 15.000 moskautreuen Paramilitärs. Als „Friedenstruppe” – welche jeglicher völkerrechtlichen Grundlage entbehrt – sollen die russischen Soldaten für Stabilität sorgen und das dort befindliche alte sowjetische Waffen- und Munitionslager bewachen. Die Streitkräfte Transnistriens werden laut Schätzungen der OSZE (2009) mit 5.000 Soldaten beziffert. Nach eigenen Angaben soll die Truppenstärke aktuell weit darüber liegen. Mit zusätzlichen Kosaken- und Freiwilligenkorps könnten, so einige Schätzungen, alles in allem insgesamt bis zu 120.000 Mann mobilisiert werden. Die Streitkräfte der Republik Moldau sind 5.000 Mann stark, hinzu kommen knapp 60.000 Reservisten.

In der neuerlichen Resolution der pro-russischen Separatisten Transnistriens mit der Bitte um Schutz aus Moskau, werden die Provokations-Vorwürfe untermauert und der Adressatenkreis erweitert. Die Resolution soll sich nicht nur an Russland richten, sondern auch an die OSZE, das Europäische Parlament, das Rote Kreuz und die Vereinten Nationen mit der Bitte, „Provokationen” zu verhindern, die zu einer „Eskalation der Spannungen” führen könnten.

Die Ukraine war angesichts der Provokationen in der Region ebenfalls gleich zu Beginn der russischen Invasion alarmiert. Kiew warf Russland „Angriffe unter falscher Flagge” vor. Der russische Geheimdienst FSB wolle Transnistrien in den russischen Krieg gegen die Ukraine hineinziehen. Russland habe deshalb in der Region Spezialeinheiten im Einsatz, so der ukrainischen Präsident Selenskyj: „Der Grund ist offensichtlich, die Lage in der Region soll destabilisiert werden. Moldau wird bedroht, indem klargemacht wird, dass Konsequenzen drohen, falls Moldau die Ukraine unterstützt”. Russland habe vor, auch von Transnistrien aus Angriffe auf Odessa zu starten, so die Befürchtung der Ukraine im Frühjahr 2022. Eine Verstärkung der Präsenz in Transnistrien wäre für Putin das nächste Einfallstor in die Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte seien jedoch auf einen möglichen Angriff russischer Truppen aus der moldauischen Separatistenregion vorbereitet. Man kenne die Stärke dieser Truppen und habe keine Angst vor ihnen, so Selenskyj. Allerdings könne es sich bei der undurchsichtigen Entwicklung auch um den Versuch eines Ablenkungsmanövers handeln, so der Militärexperte Marcus Keupp. Russland könnte versuchen, ukrainische Truppen aus dem Raum Odessa zu binden und so die Verteidigung der wichtigen Hafenstadt zu schwächen. Sollte Russland versuchen, Kampfflugzeuge nach Transnistrien zu verlegen, würden die ukrainischen Streitkräfte diese Ziele angreifen, so Selenskyj.

In diesem Zusammenhang wiederholte der ukrainische Präsident auch nochmals seine mehrfach geäußerte Warnung, die Ziele Russlands gingen weit über die Ukraine hinaus: „Das ultimative Ziel der russischen Führung ist nicht nur die Eroberung der Ukraine, sondern die Zerschlagung des gesamten Zentrums und des Ostens Europas”.

Mit Sorge hat auch Rumänien die Kreml-Propaganda verfolgt, wonach Rumänien die Republik Moldau „annektieren” wolle. So behauptete ein russischer Politologe und früherer Berater Putins, Sergej Markow, Rumänien wolle das Nachbarland „mithilfe der NATO und unter Mitwirkung der ukrainischen Armee annektieren” und entsprechend auch „Transnistrien angreifen”, um anschließend hart „gegen die russischsprachigen Einwohner” durchzugreifen. Auch die Führungen der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk behaupten, über die Pläne des NATO-Staats Rumänien bezüglich einer Annektierung der Moldau unterrichtet zu sein und sollen die russischen Behörden aufgefordert haben, ihre militärische „Sonderoperation” nicht nur auf die Ukraine zu beschränken, sondern umgehend auch auf Transnistrien auszuweiten.

Blickt man zurück in die Geschichte des Landes gibt es Überlegungen über eine mögliche Vereinigung Moldaus und Rumäniens in der Tat schon länger. In den späten 1980er Jahren strebte als Folge von Gorbatschows Glasnost-Politik der pro-rumänische Nationalismus eine Vereinigung mit Rumänien an.

Weitere Ausführungen zur historischen Einordnung

Der Transnistrien-Konflikt – Krieg 1992

Der Konflikt um Transnistrien zwischen den öffentlichen Behörden der Republik Moldau und der selbsternannten Transnistrischen Republik ist ein besonderer Konflikt, der sich von anderen bewaffneten Auseinandersetzungen in Osteuropa unterscheidet.

So besteht keine ausgeprägte ethnische Grundlage (die drei wichtigsten ethnischen Gruppen in der Region sind: Moldawier (33,2%), Russen (33,8%) und Ukrainer (26,7%). Vielmehr geht es um eine Konfrontation zwischen zwei bürgerlichen Identitäten. Die eine Seite setzt auf die Entwicklung eines nationalen Bewusstseins und die Schaffung eines neuen moldauischen Staates (auch wenn diesem Lager dennoch ein Unionismus mit Rumänien vorgeworfen wird). Die zweite Seite strebt hingegen nach Autonomie und Anerkennung der russischen Sprache als zweiter Amtssprache. Die radikalen Vertreter:innen der Unabhängigkeitsbewegung fordern sogar den Anschluss an Russland, was ihnen den Vorwurf des Separatismus seitens der moldauischen Behörden einbringt.

1990 bildete sich in der Region Transnistrien eine Unabhängigkeitsbewegung, die damals auch in das moldauische Parlament einzog. Sie beantragten die Wiedereinführung von Russisch als Amtssprache und den Verbleib in der Sowjetunion. Nachdem sie ihre Forderungen nicht durchsetzen konnten, flohen die Abgeordneten aus der Hauptstadt Chisinau in die heutige transnistrische Hauptstadt Tiraspol. Nach gewaltsamen Zusammenstößen spaltete sich Transnistrien schließliich Ende 1990 endgültig von Moldau ab. Am 2. September 1990 erklärte Transnistrien (in der Eigenbezeichnung Pridnestrowische Moldauische Republik) die Unabhängigkeit von Moldau. Seither ist Transnistiren faktisch von der Zentralregierung in Chisinau unabhängig und und verfügt unter anderem über eine eigene Regierung, Währung, Verwaltung und Militär.

Anfang März 1992 begann die Republik Moldau eine Militäroffensive zur Rückeroberung Transnistriens. Auf moldauischer Seite kämpften rumänische Freiwillige, während Transnistrien Unterstützung von russischen und ukrainischen Kombattanten und Kosaken erhielt.

Die Truppen trafen an mehreren Punkten am Ufer des Dnjestr aufeinander. Die blutigsten Verluste unter bewaffneten Einheiten und freiwillige Einheiten gab es in der Stadt Bendery. Die russische Militärpräsenz in der Region hat eine entscheidende Rolle in dem Konflikt gespielt. Einige Einheiten der 14. Armee unter der Führung von General Alexander Lebed liefen über und kämpften Ende Juni 1992 an der Seite Transnistriens gegen die moldauischen Verbände. Nach einem Ultimatum der russischen Truppen, die Gefechte einzustellen, wurde die aktive Phase des Konflikts schon im Juni 1992 beendet. Die Kämpfe endeten am 25. Juli 1992 mit einem Waffenstillstand.

Im August 1992 erreichte Transnistrien eine De-facto-Unabhängigkeit, während Moldau seine Souveränität über das Gebiet einbüßte.

De-Facto-Regime

Weltweit gibt es circa 25 De-facto-Regime, fünf davon im postsowjetischen Raum: Abchasien, Südossetien, Transnistrien, Bergkarabach und den russisch kontrollierten Donbas. De-facto-Regime resultieren aus einer Pattsituation. Das „Mutterland” ist dabei nicht mehr in der Lage, die Souveränität über die Bevölkerung und das Territorium des De-facto-Regimes auszuüben

Diese Regime verfügen über eine bestehende, dauerhafte hoheitsförmige Gewalt und über eine Stabilität, die einem Staat gleichkommt, sie werden jedoch international nicht als Staaten anerkannt, da sie völkerrechtlich Teil eines anderen Staates sind.

Quellen: BpB: De-Facto-Staaten Bergkarabach / Transnistrien HSFK: De-Facto-Regime in Osteuropa

Die bewaffnete Konfrontation, die ein halbes Jahr andauerte, war weniger gewalttätig als in anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion (Bergkarabach, Georgien und Tadschikistan). Infolge des Konflikts wurden ca. 1.000 Menschen getötet und etwa 4.500 verwundet (zum Vergleich: im Konflikt in der Ostukraine sind von 2014 bis 2022 mehr als 13 000 Menschen ums Leben gekommen, der neuerliche Krieg seit dem 24. Februar 2022 soll bereits Zigtausende Todesopfer gefordert haben). Seit Ende August 1992 ist eine Joint Peacekeeping Mission unter Beteiligung Russlands, der Ukraine, Moldaus sowie Transnistriens in der Konfliktzone tätig. Diese Mission ist die einzige in Osteuropa, bei der der Einzug des friedenserhaltenden Kontingents die militärischen Aktionen erfolgreich beenden konnte, ohne dass die Gefechte jemals wieder aufflammten.

Trotz der bestehenden Widersprüche zwischen Russland auf der einen und der Ukraine, der EU und den USA auf der anderen Seite wird die Konfliktregelung von den beteiligten Parteien vor allem als ein innenpolitisches Problem der Republik Moldau definiert. Die Verhandlungen werden in drei Formaten geführt: 5+2 (Moldau, Transnistrien, die OSZE, Russland, die Ukraine, die USA und die EU), 1+1 (Moldau und Transnistrien unter Vermittlung der OSZE) sowie in Treffen von Expertengruppen zu verschiedenen Themen, die jedoch allesamt periodisch in den „Pausen”-Modus fallen (wie z.B. in den Jahren 2006 bis 2012). Um praktische Fragen zu klären, finden darüber hinaus auch einige informelle Treffen zwischen Wirtschaftsgruppen und Vertretern der moldauischen und transnistrischen Behörden statt.

Hintergründe und historische Einordnung

Wenn man über die Ursprünge des Konflikts in Transnistrien spricht, sind zwei Trennlinien zu unterscheiden: die politische und die sprachlich-nationalistische.

Die erste wurde durch einen Konflikt innerhalb der Kommunistischen Partei und der staatlichen Eliten geprägt, der seine Wurzeln in den 1940er Jahren hat. Im Jahr 1940 verließ die rumänische Armee Bessarabien (das historische Gebiet, auf dem sich die heutige Republik Moldau befindet) auf Wunsch der sowjetischen Regierung. Die Parteiführung und die Verwaltung der Moldauischen Sozialistischen Sowjetischen Republik (MSSR) wurden in den folgenden Jahren von Vertretern Transnistriens dominiert, die zumeist ethnische Russen oder Ukrainer waren. Doch in den 1980er Jahren änderte sich die Situation. Die höchsten Partei- und Staatsämter wurden von Moldauern besetzt, die das „rechte Ufer“ der Republik repräsentierten. Vertreter „des linken Ufers“ (heutiges Transnistrien) mussten ihre Positionen verlassen, was zum Teil mit dem Austausch von Personal aus der Breschnew-Ära zusammenhing, der unter Gorbatschow 1985 begann.

In den späten 1980er Jahren kam als Folge von Gorbatschows Glasnost-Politik der pro-rumänische Nationalismus zu den Rivalitäten innerhalb der moldauischen Nomenklatura hinzu. Der pro-rumänische Nationalismus in Moldau strebte eine Union (Vereinigung) mit Rumänien an. Obwohl die Unionisten in der Republik Moldau nicht die größte politische Kraft darstellten, waren sie 1989 bis 1992 die mobilisierteste und einflussreichste. So ist es ihnen im Jahr 1989 gelungen, ein Sprachengesetz zu verabschieden, das die moldauische Sprache in lateinischer Schrift als einzige Amtssprache des Landes bestätigt.

Dieses Gesetz über Sprache und Bildung trug maßgeblich dazu bei, dass sich die Bevölkerung des linken Dniestr-Ufers gegen die Chisinauer (Hauptstadt der Republik Moldau) Nomenklatur wendete und zunehmend politisierte. Zum Streitpunkt wurde vor allem die Möglichkeit einer Annexion Moldaus durch Rumänien. Während ethnische Russen und Ukrainer, die zwei Drittel der Bevölkerung der Region ausmachten, diese Perspektive strikt ablehnten, sprach sich die moldauische Bevölkerung in Transnistrien mehrheitlich dafür aus. Vor diesem Hintergrund kam es schließlich zu gewaltsamen Konflikten.

Eine Wiedervereinigung mit Rumänien ist heute zwar nicht mehr so realistisch wie damals, ist aber im politischen und gesellschaftlichen Diskurs nach wie vor ziemlich präsent (laut einer Umfrage aus dem Jahr 2019 würden 34% der Befragten in einem möglichen Referendum für die Vereinigung von Moldau und Rumänien stimmen, und 54% dagegen).

Friedensbemühungen

Das gemeinsame friedenserhaltende Kontingent wurde auf Grundlage von 1992 unterzeichneten Vereinbarungen sowie von Zusatzvereinbarungen von 1994 gebildet. Das Abkommen von 1992 sah einen vollständigen Waffenstillstand und den Abzug von Truppen und Waffen aus der „Sicherheitszone” vor. Um diese Vereinbarungen umzusetzen wurden auf Basis der russischen 14. Armee Friedenstruppen gebildet, die über eine Gemeinsame Kontrollkommission (Joint Control Commission, JCC) verfügen, bestehend aus Vertretern der drei am Konflikt beteiligten Parteien (Russland, Moldau, Transnistrien). Seit ihrer Einführung in die Konfliktzone haben die Friedenstruppen etwa 120.000 Menschen wegen einer Verletzung des Sicherheitsregimes verhaftet, über 250 Waffen konfisziert und 14 Tausend Sprengsätze entschärft.

Auf dem OSZE-Gipfel in Istanbul 1999 verpflichtete sich die Russische Föderation im Rahmen ihrer Aufgaben laut dem Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) zum vollständigen und bedingungslosen Abzug ihrer Truppen und Rüstungsgüter aus dem moldauischen Hoheitsgebiet bis Ende 2002. Im Dezember 2002 verabschiedete der OSZE-Ministerrat in Porto einen neuen Beschluss, mit dem die Frist für den Abzug bis zum 31. Dezember 2003 verlängert wurde, wobei im Wortlaut des Texts dem „bedingungslosen Rückzug” die Einschränkung „vorbehaltlich der notwendigen Bedingungen” hinzugefügt wurde. Das sogenannte „Kozak-Memorandum” aus dem Jahr 2003, das zur Beilegung des Transnistrienkonflikts die Umwandlung eines einheitlichen Moldaus in eine asymmetrische Föderation vorsah, wurde in letzter Minute von dem damaligen moldauischen Präsidenten Wladimir Woronin abgelehnt. Nach dem Scheitern des Memorandums hat die russische Seite den Rückzug eingestellt. Laut dem russischen Außenminister Sergey Lawrow lag es an Folgendem: {„Nach der Unterbrechung der Unterzeichnung nahm die transnistrische Führung die Position ein, diese Prozesse nicht zu akzeptieren und physisch Hindernisse für die Fortsetzung des Rückzugs zu schaffen”.

Die russische Militärpräsenz in der Region (als Operational Group of Russian Forces (OGRF) bekannt) setzt sich bis heute fort und konzentriert sich hauptsächlich auf das Gebiet um das in Colbasna im Norden von Transnistrien befindliche Munitionsdepot. Russische und moldauische Vertreter plädieren für den Abzug und die Entsorgung der Waffen, wie dies etwa der russische Verteidigungsminister Schoigu während seines Besuchs in Moldau 2019 bestätigt hat. Die 2020 neu ins Amt gewählte Präsidentin der Republik Moldau Maia Sandu vertritt vor allem den Standpunkt, dass die friedenserhaltende Operation nun in eine Mission ziviler Beobachtung im Rahmen der OSZE umgewandelt werden sollte. Vertreter Transnistriens sprechen sich jedoch vor allem für das sogenannte Prinzip der Synchronisation aus, nachdem der Abzug der Friedenstruppen oder die Umwandlung der Friedensmission in eine zivile Beobachtermission der OSZE erst nach einer endgültigen politischen Lösung des Transnistrienkonflikts stattfinden soll. Hinter einer solchen Taktik stehen nicht zuletzt versierte Interessen aus dem florierenden Waffenschmuggel, der sich seit 1992 in Transnistrien etabliert hat. Nach 1995 nahm der Schwarzmarktverkauf transnistrischer Waffen, die nach dem Ende des Konflikts in der Region verblieben waren, immer mehr zu. Seit 2014 flossenWaffen und Munition aus der selbsternannten Republik auch in die Konfliktzone im Südosten der Ukraine.

Nach Ansicht einer Reihe westlicher und russischer Experten ist das zentrale Hindernis auf dem Weg zu einer transnistrischen Regelung nicht die geopolitische Konfrontation zwischen Russland und dem „kollektiven Westen”, sondern die Sheriff Corporation (von dem frühere KGB-Mitarbeiter und Oligarch Wiktor Gushan geleitet). Dem Unternehmen sind de facto die wichtigsten Industrien in der Region sowie der Obersten Rat der PMR (lokales Parlament) unterstellt. Als größtes Unternehmen in Transnistrien zieht Sheriff kolossalen Profit nicht nur aus kriminellen und korrupten Machenschaften in Moldau und Transnistrien, sondern auch aus dem praktisch kostenlosen russischen Gas. Seit 2006 und dank eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und Moldau können transnistrische Unternehmen darüber hinaus ihre Produkte zollfrei in die Europäische Union liefern. Die EU ist damit der wichtigste Handelspartner für Transnistrien geworden. Im Jahr 2019 betrug der Export in die EU 27,2 % und nach Russland 13,2 %.

Autor: Mikhail Polianskii (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung). Aufbereitung und fortlaufende Aktualisierung: Internetredaktion der LpB BW

Linksammlung

Quellen & weitere Infos

Literaturhinweise

Literaturhinweise

Bobick, Michael, and Havighurst Center. "There’sa new ‘sheriff’in town: corruption and captive markets in Transnistria." Havighurst Centre, Miami University (2012).

Egbert, Jahn (Ed.). Nationalismus im spät-und postkommunistischen Europa. Nomos., 2009, S. 150 - 175.

Lieven, Anatol. Tschetschenien: Grabstein der russischen Macht. Yale University Press, 1999. P. 24

Markedononv, Sergey , Academic Debates on: Trends of the Situation in and around Transnistria p. 17-21.

Popescu, Nicu, und Leonid Litra. Transnistrien: Eine Lösung von unten nach oben. European Council on Foreign Relations (ECFR), 2012.

Stati, Historii. Respublika Moldova. Von der Antike bis zur Gegenwart / Vereinigung der Wissenschaftler der Republik Moldau, benannt nach N. Milescu-Spetaru. 2002. - 335

Lesen Sie weiter...

Kriege und Konflikte

Lesen Sie weiter....

Unsere Europa-Portale

Europa

Wissen und Unterrichtsmaterialien

Wie ist die EU aufgebaut? Welche Organe und Institutionen spielen eine tragende Rolle? Welche Länder gehören zur EU? Mit welchen Herausforderungen beschäftigt sich das europäische Bündnis derzeit? Und wo finden Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien zum Thema Europa? Unser Europa-Portal liefert Informationen und Materialien.

Osteuropa

Politische Landeskunde

Welche Staaten gehören zu Osteuropa? Was passierte nach der Auflösung der Vielvölkerstaaten Sowjetunion und Jugoslawien? Wo kommt es zu Konflikten? Welche Länder gehören inzwischen zur EU? Informationen über die Landeskunde sowie aktuelle politische Entwicklungen zu rund 25 Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa, Südosteuropa sowie den Staaten der Östlichen Partnerschaft.

Wahlen

Europawahl 2024

Wie funktioniert das europäische Wahlsystem? Welche Reformen stehen zur Debatte? Wer wird bei einer Europawahl überhaupt gewählt? Welche Parteien treten an mit welchen Wahlprogrammen? Wer liegt in Umfragen vorne? Unser Wahlportal liefert alle wichtigen Informationen zur Europawahl 2024.