Geschichte Russlands

Autoren: Dr. Oleksandr Donik, Institut für Geschichte an der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine in Kyjiw, und Prof. Dr. Rainer Lindner, Historiker an der Universität Konstanz mit Osteuropäischer Geschichte als Schwerpunkt in Forschung und Lehre.

Russland (aus dem Griechischen Ρωσία = Rus). Ab 1991: Russische Föderation (RF) oder Russland; vom Ende des 15. Jhdts. bis 1547: Großfürstentum Moskau; 1547–1721: russisches Zarenreich; 1721–1917: Russisches Imperium; 1918–1991: die Sowjetrepublik (ab 1922 als Teil der UdSSR); ab 1936: Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR).

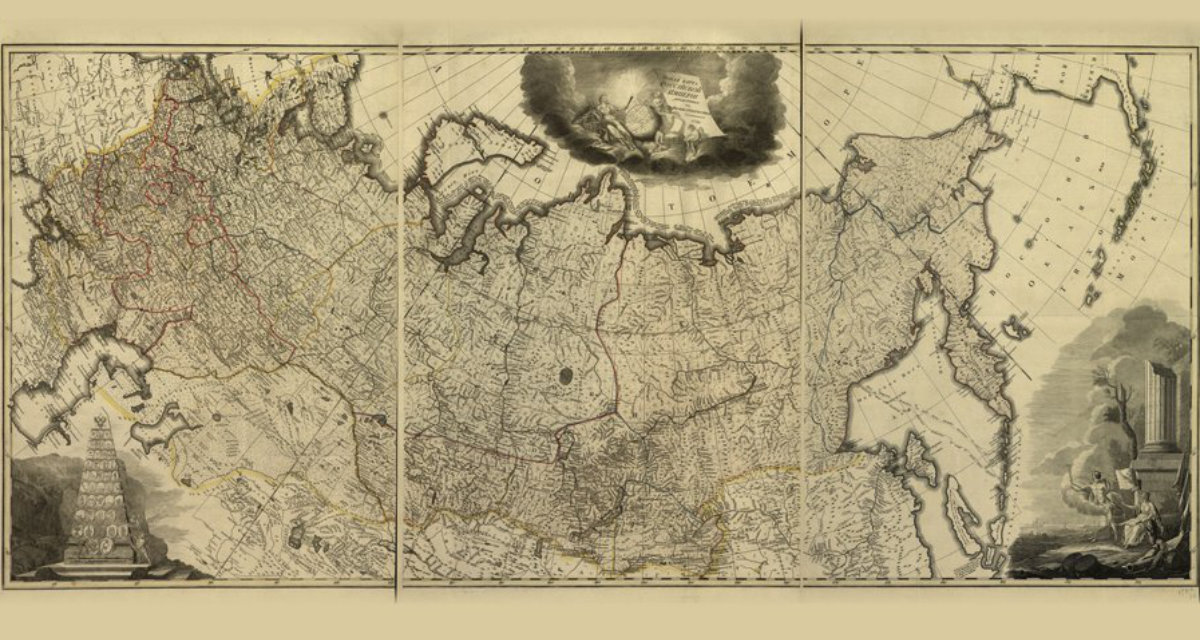

Der Fläche nach ist Russland der größte Staat der Welt (17 Millionen km²). Die Bevölkerung beträgt etwa 140 Millionen Menschen. Die Amtssprache im ganzen Land ist Russisch. In 23 Teilgebieten der Föderation werden neben Russisch auch andere Staatssprachen verwendet. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde die Russische Föderation von der internationalen Gemeinschaft als Nachfolgestaat der UdSSR anerkannt und nahm ihren Platz im UN-Sicherheitsrat und einer Reihe anderer internationaler Organisationen ein.

Altrussisches Reich

Die „alte Rus“, die seit dem 19. Jahrhundert als „Kiewer Rus“ bezeichnet wurde, war einer der großen Herrschaftsverbände des europäischen Hochmittelalters. Im 9. Jahrhundert wurde sie von normannischen Kriegern aufgebaut, die ihr ihren Namen Rus gaben und die Dynastie der Rurikiden begründeten. Sowohl der heutige Staat Russland als auch die Ukraine und Belarus sehen in diesem mittelalterlichen altostslawischen Großreich ihren Vorläufer.

Der historische Kern des späteren russischen Staates ist die Wolga-Oka-Grenze. Hier siedelten Vorfahren der ethnischen Russen. Nach der mongolisch-tatarischen Invasion von 1237 bis 1238 fungierten vor allem Moskauer Fürsten als Vermittler zwischen bestimmten Fürsten und dem Khan der Goldenen Horde sowie Tributeinnehmern. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eroberten und beseitigten sie kleinere Fürstentümer mit Ausnahme der Gebiete Westrusslands und Weißrusslands (Belarus), die bereits Teil des Großfürstentums Litauen geworden waren.

Entstehung des russischen Imperiums

Weitere Informationen über Glasnost, Perestroika und Michail Gorbatschow

Das 15. Jahrhundert gilt in der russischen Geschichtsschreibung als Beginn der russischen Staatlichkeit, als der „russische Staat“ auf der Grundlage des Großfürstentums Moskau gebildet wurde. Das größte territoriale Wachstum des Moskauer Fürstentums fand unter Iwan III. Wassiljewitsch (1462–1505) statt. Nach der Eroberung der Nowgoroder Bojarenrepublik (1477) wird der Moskauer Staat mit dem Russischen Imperium gleichgesetzt. Die politischen Traditionen folgten den Regierungsprinzipien, die während der Herrschaft der Horde mit der absoluten Macht des Fürsten festgelegt wurden.

Nach der Vereinigung der russischen Gebiete begannen die Auseinandersetzungen des Moskauer Staates mit dem Großfürstentum Litauen, vor allem um die belarussischen und ukrainischen Gebiete und um das Erbe der Kiewer Rus. Gleichzeitig bildeten sich die Attribute des Moskauer Staates heraus, darunter die Verwendung der Titel „Zaren“ oder „Autokrat“ für den Fürsten oder auch das Erscheinen eines Wappens mit einem Doppeladler, der dem byzantinischen Wappen nachempfunden wurde. Dies ging einher mit der von der Orthodoxie verbreiteten Lehre von Moskau als dem „dritten Rom“.

Während der Herrschaft von Iwan III. wurde das Großfürstentum Moskau zu einer der führenden Mächte Osteuropas. Im Jahr 1547 nahm der Großfürst Iwan IV. der Schreckliche von Moskau den Titel eines „Zaren“ an und erklärte damit seine Gleichstellung mit den byzantinischen Kaisern und den „Zaren“-Khanen der Goldenen Horde.

Unter Iwan IV. weitete der russische Staat seine Gebietsansprüche erheblich aus: Kasan (1552), Astrachan (1556) wurden erobert, der Zugang zum Kaspischen Meer erlangt, was neue Handelskontakte mit Persien, dem Kaukasus und Zentralasien eröffnete. In die Herrschaft von Iwan IV. dem Schrecklichen fiel auch der Beginn der Eroberung Sibiriens. Infolge der Ausdehnung des Staatsgebiets wurden viele Völker (Wolga- und Sibirische Tataren, Baschkiren usw.) Teil Russlands, wodurch das russische Zarenreich schließlich in einen Vielvölkerstaat umgewandelt wurde. Die späte Periode von Iwans Herrschaft war geprägt von widersprüchlichen innenpolitischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung der „Opritschnina“ (1565–1672), eines Terrorregimes gegen reale oder imaginäre Feinde des Zaren, insbesondere aus der Bojarenelite.

Zeit der Wirren

Mit dem Tod von Fjodor, dem Sohn von Iwan dem Schrecklichen (1598), endete die Rurik-Dynastie in Russland. Während der Herrschaft von Zar Boris Godunow verursachten schwere Missernten in den frühen 1600er Jahren eine wirtschaftliche und soziale Krise. Diese nahm alsbald so katastrophale Dimensionen an, dass die russische Geschichtsschreibung und Publizistik noch heute von einer „Zeit der Wirren“ (Smutnoje wvremja) spricht. Die Verwerfungen, die Iwan IV. ausgelöst und hinterlassen hatte, konnten erst gemildert werden, nachdem es 1610 einer Volkserhebung gelungen war, polnische Truppen aus Moskau und dem Kreml zu vertreiben, die diesen kurzzeitig besetzt hatten. Drei Jahre später kam es zur Wahl eines neuen Herrschers, des ersten Zaren Michail aus dem Hause Romanow.

1613 wurde der junge Bojar Michail Fjodorowitsch Romanow zum Zaren gewählt, was den Beginn einer neuen Romanow-Dynastie markierte, die Russland bis 1917 regierte. Während der Zeit der Unruhen erlitt Russland erhebliche menschliche und wirtschaftliche Verluste, manchmal hörte der Staat als solcher einfach auf zu existieren. Die Stärkung des russischen Königreichs wurde durch einen neuen Krieg mit Polen-Litauen belegt, der mit der Aufnahme der ukrainischen Kosaken-Armee unter das russische Protektorat verbunden war (1654), was den Einfluss Moskaus stark erhöhte. Der langwierige Konflikt im Westen um ukrainische und belarussische Gebiete endete mit der Stabilisierung der russisch-polnischen Grenze, vor allem entlang des Dnjepr, nach dem Waffenstillstand von Andrusowo 1667 und dem „Ewigen Frieden“ von 1686.

Peter der Große und das Fenster nach Europa

Während der Herrschaft Peters I. begannen groß angelegte Reformen, die eine Modernisierung Russlands und dabei vor allem seiner Armee, der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft vorsahen. Der Zar hatte auf seinen ausführlichen Europareisen den Veränderungsbedarf seines rückständigen Reiches gesehen und u. a. den Adel in die Verpflichtung genommen, in die militärischen und zivilen Ränge einzutreten und eine Dienstverpflichtung definiert. Zugleich setzte das russische Imperium in der Petrinischen Zeit die äußere Expansion nach Europa und Asien fort.

In politischer Hinsicht stärkten die Reformen Peters I. die absolute Macht des Zaren. Die Hauptstütze der Monarchie waren die Adligen, die Orthodoxe Kirche wurde unter staatliche Kontrolle gestellt und eine Synode eingerichtet. Der Zugang zur Ostsee im Kampf gegen Schweden im Nordischen Krieg (1700–1721) verhalf dem russischen Zarentum zum Status einer europäischen Großmacht, die sich fortan als Imperium bezeichnete. Der Vertrag von Nystad (1721) sicherte Russland den Erwerb Kareliens, Estlands, Livlands und Südfinnlands. Zeitgleich wurde der Bau der Hauptstadt St. Petersburg weitergeführt, die 1703 an der Newa als „Fenster nach Europa“ gegründet worden war und das historische Moskau als Hauptstadt ablöste.

Katharina die Große und der Absolutismus

Nach Peter I. begann in Russland eine strukturelle Schwäche der Autokratie. Palastrevolten der Elite-Garderegimenter und Machtansprüche des Adels führten immer wieder zu Konflikten um die Zentralgewalt. Im Jahr 1762 kam durch einen weiteren Putsch die deutsche Katharina II. an die Macht, deren Herrschaft erneut die geographische Ausweitung des Russischen Imperiums mit sich brachte. Während der russisch-türkischen Kriege eroberte Russland die Krim und integrierte die Halbinsel in seinen Machtbereich (1782). Die nördliche Schwarzmeerküste, die Südukraine und weitere Territorien bis zum Dnjestr wurden erobert. Russland beteiligte sich an der Teilung der Polnischen Adelsrepublik und verleibte sich dabei weitere Territorien Litauens, Weißrusslands und der Kosaken-Ukraine ein. Das Reich umfasste neue Gebiete, die neben Ukrainern, Weißrussen und Polen vor allem auch von Juden bewohnt wurden. Die Bewegungsfreiheit der jüdischen Bevölkerung wurde von der russischen Autokratie auf den sogenannten „Jüdischen Ansiedlungsrayon“ beschränkt, der erst 1915 abgeschafft wurde.

In der Zeit Katharinas II. gab es eine Zunahme von Methoden zur Stabilisierung der sozialen Struktur des russischen Absolutismus, die zu einer Zunahme der Privilegien des Adels, zur Vereinigung der Kategorien der städtischen Bevölkerung bei gleichzeitiger Wahrung der Leibeigenschaft führten.

Russlands Krieg gegen Napoleon und Zwang zu Reformen

Während der Herrschaft Alexanders I. (1801–1825), eines Enkels Katherinas, nahm das außenpolitische Gewicht Russlands durch den Sieg über Napoleon noch weiter zu. Während des Krieges von 1812 erlitt die französische Armee, obwohl sie Moskau besetzt hatte, eine vernichtende Niederlage; russische Truppen marschierten sogar in Paris ein. Nach dem Wiener Kongress 1814/15, der eine neue Ordnung in Europa schuf, etablierte sich das Russische Reich als konservative antiliberale Großmacht, die nach innen und auch außerhalb seiner Grenzen gegen revolutionäre Bewegungen auf dem Kontinent vorging. In diese Zeit fallen auch die territorialen Erwerbungen Russlands in Polen („Königreich Polen“), Finnland („Großfürstentum Finnland“) und Bessarabien. Russland avancierte zum größten Flächenstaat der Erde. Bis zum Ersten Weltkrieg sollten sich die westlichen Grenzen des Staates dann nicht mehr wesentlich ändern.

Die Auslandsfeldzüge der russischen Armee gegen Napoleon (1813–1814) trugen zur politischen Aktivierung der Eliteschichten der Russischen Garde bei. Reformhoffnungen wurden geweckt. Bildung und Aufklärung gehörten zu Forderungen, die zunächst nur in Geheimgesellschaften diskutiert wurden. Die geheimen Gesellschaften des Südens (1821) und des Nordens (1822) wurden gegründet, ihre Mitglieder wurden später die „Dekabristen“ genannt. Der plötzliche Tod des Kaisers im Dezember 1825 trieb die Dekabristen zu unvorbereiteten bewaffneten Demonstrationen in St. Petersburg und der rechtsufrigen Ukraine, die niedergeschlagen wurden. Die Anführer der Bewegung wurden anschließend hingerichtet.

Die Regierungszeit von Nikolaus I. (1825–1855) wurde maßgeblich durch den dramatischen Aufstand der Dekabristen beeinflusst, was ihn auf die Idee einer zurückhaltenden Haltung gegenüber möglichen gesellschaftlichen Umwälzungen brachte. Die allgemeine Ideologie seiner Regierungszeit war die „Theorie des russischen Volkes“ („Orthodoxie, Autokratie, Volkstum“). Sie betonte die ewige Treue des russischen Volkes zum orthodoxen Glauben und zur orthodoxen Monarchie. „Volkstum“ (narodnost) war ein Euphemismus, der die Autarkie des russischen Volkes im Vielvölkerreich Russland betonen sollte.

Außenpolitisch offenbarte der Krimkrieg (1853–1856) die militärische und technologische Rückständigkeit des Zarenreiches im Vergleich zu den europäischen Großmächten. Die russische Niederlage löste umfangreiche Reformen in Wirtschaft, Verwaltung, Militär und Rechtswesen aus. Der Sohn von Zar Nikolaus I., Alexander II., wurde durch die Befreiung der leibeigenen Bauern im Jahr 1861 gar zum „Zar-Befreier“. Die Notwendigkeit der Modernisierung wurde durch die Notwendigkeit diktiert, die russische Gesellschaft und Wirtschaft unter den Bedingungen einer langsamen Industrialisierung und der Veränderungen der Infrastruktur zu verändern. Russland stand nicht zuletzt vor der Notwendigkeit, sein außenpolitisches Prestige wiederherzustellen. Die Ära der Großen Reformen, die auch auf die Wirtschaftskraft des Reiches positiv wirkten, sollte daran einen großen Anteil haben.

Terror und konservative Reaktion

Gleichzeitig trugen seit den 1870er Jahren Proteste und revolutionäre Ideen zur Verbreitung von Straßenterror bei. Die zumeist studentische Jugend forderte ein Ende der Autokratie und durchgreifende Veränderungen in der Gesellschaft. Der gegen hohe Regierungsbeamte und Vertreter der zarischen Familie gerichtete Terror forderte zahlreiche Opfer. 1881 starb Kaiser Alexander II. bei einem Terroranschlag der Untergrundorganisation „Volkswillen“. Das Attentat, dem sechs misslungene Versuche vorausgegangen waren, veranlasste seinen Nachfolger Alexander III. dazu, den Prozess der Reformen zu stoppen und einige der bereits eingeleiteten liberalen Veränderungen erheblich einzuschränken. Bis 1905 war die innere Situation des Russischen Reiches zunehmend von konservativen Tendenzen geprägt. Dazu zählten eine Intensivierung der orthodoxen Kirchpolitik, eine prorussische Nationalitätenpolitik und eine Einschränkung der Rechte ethnischer Minderheiten, insbesondere der jüdischen Bevölkerung. Dies führte zu einer Abschwächung der Proteststimmung und terroristischer Aktivitäten.

Die Ausbreitung des Antisemitismus war ein Ergebnis eines erstarkten russischen Nationalismus und des Versuchs, das Zarenreich zu „nationalisieren“. Die Hauptgefahr der ukrainischen Bewegung wurde durch die russischen Behörden nicht etwa in ihrem Radikalismus gesehen, sondern in der Ablehnung des Konzepts einer „dreieinigen russischen Nation“ aus Russen, Ukrainern und Weißrussen. Die ukrainische Bewegung stellte für die russische Geheimpolizei eine Bedrohung für die „gesamtrussische Einheit“ dar. Auch während der Liberalisierung Alexanders II. wurden die kulturellen und sprachlichen Manifestationen des Ukrainischen durch das Rundschreiben des russischen Innenministers Walujew von 1863 und den sogenannte Emser Erlass von 1876 begrenzt, mit dem Alexander II. im Russischen Kaiserreich die öffentliche Verwendung der ukrainischen Sprache kurzerhand verbot.

In der Außenpolitik konnte die zarische Regierung im beginnenden 20. Jahrhundert kaum Erfolge vermelden. Russlands Expansion im Fernen Osten und in China brachte eine Niederlage im Krieg mit Japan (1904–1905) und schmerzhafte Gebietsverluste (Kurilen und Südsachalin). Im Inneren führte soziale Unzufriedenheit zu Unruhen der Arbeiterschaft und schließlich zur Revolution von 1905–1907. Kaiser Nikolaus II. sah sich gezwungen, politische Freiheiten zuzulassen und Wahlen zur Staatsduma auszurufen. Um die Bevölkerung auf dem flachen Land zu beruhigen und um die wirtschaftlichen Erträge zu steigern, wurden von Premierminister Petr Stolypin (1906–1911) umfassende Agrarreformen eingeleitet, die jedoch nie zu voller Umsetzung gelangten. Stolypin starb an den Folgen eines Attentat im Opernhaus von Kiew im September 1911.

Krieg und Revolution

Die wachsenden Widersprüche innerhalb der Entente (Frankreich, England, Russland) mit dem Dreibund (Österreich-Ungarn, Deutsches Reich, Italien) führten 1914 zum Ersten Weltkrieg. Der militärische Verlauf der Kampfhandlungen zeigte erneut das begrenzte Potenzial der russischen Armee. Nach dem Sieg in der Schlacht um Galizien 1914, den Niederlagen in der ostpreußischen Offensive 1914 und der Schlacht bei Gorlice 1915 sowie der teilweise erfolgreichen Brussilow-Offensive 1916 stabilisierte sich zunächst die Ostfront. Der Krieg führte zu extremen Belastungen und Spannungen innerhalb der Armeen aller kriegführenden Staaten. Auf Russland, seine Truppen und Offiziere traf das in besonderer Weise zu. Infolge der Februarrevolution 1917 in Petrograd dankte Nikolaus II. am 2. März 1917 ab. Die Monarchie hörte auf zu existieren.

Es wurde bald offensichtlich, dass die bürgerliche provisorische Regierung unter Alexander Kerenski nicht in der Lage war, die Situation im Land zu kontrollieren. Die Machtergreifung der Bolschewiki unter Wladimir Iljitsch Lenin am 7. November (25. Oktober) 1917 in Petrograd sollte als Oktoberrevolution in die Geschichte eingehen. Der „Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft“ innerhalb und außerhalb Russlands mit Hilfe einer „Weltrevolution“ sollte sich jedoch alsbald als Illusion erweisen. Schnell regte sich Widerstand gegen das bolschewistische Regime. Der bewaffnete Kampf um die Macht wurde während eines mehrjährigen Bürgerkriegs zwischen der Roten Armee der Bolschewiki und den Streitkräften der Weißen Bewegung ausgetragen. Zeitgleich kämpften nationale Minderheiten in den Provinzen des untergehenden Russischen Reiches um ihre Unabhängigkeit. Diese Versuche wurden jedoch von der weißen Bewegung, die für ein „vereintes und unteilbares Russland“ kämpfte, wie auch von den Bolschewiki zurückgewiesen, die im Anwachsen des Nationalismus eine Bedrohung für den Erfolg der Revolution sahen.

Russland in der Sowjetunion

Die Ergebnisse des Bürgerkriegs waren die Machtergreifung der Bolschewiki im Hauptteil des ehemaligen Zarenreiches, die Anerkennung der Unabhängigkeit Polens, Litauens, Lettlands, Estlands und Finnlands sowie die Gründung russischer, ukrainischer, weißrussischer und südkaukasischer Sowjetrepubliken auf den von den Bolschewiki kontrollierten Gebieten. Die Gründung der UdSSR erfolgte schließlich am 30. Dezember 1922.

Um die Wirtschaft wiederherzustellen, beendeten die Bolschewiki die Politik des „Kriegskommunismus“ und simulierten im Rahmen der sog. „Neuen Ökonomischen Politik“ gewisse Elemente des Marktes und des internationalen Handels. Nach dem Attentat auf Lenin und seinem späteren Tod im Jahr 1924 etablierte der neue Kremlherrscher Josef Stalin im politischen Kampf gegen seine Gegner in den 1920er Jahren ein Regime der alleinigen Machtausübung. Die Wirtschaft wurde sowjetisiert, die Nationalitätenpolitik wurde russifiziert. Stalins Modernisierung von oben war eine erzwungene Industrialisierung und Kollektivierung der Landwirtschaft. Das brutale Vorgehen gehen den verbliebenen privaten Landbesitz und massive Getreideakquirierungen führten zu einer Massenhungersnot im Winter 1932/33. In der Ukraine nahm der Hunger die Merkmale eines gewaltsamen Aushungerns (ukrain.: Holodomor) an. Etwa vier Millionen ukrainische Bauern starben. In den frühen 1930er Jahren wurde in der UdSSR ein totalitäres, streng zentralisiertes Regime errichtet, das eine Politik der strengen ideologischen Kontrolle und Massenunterdrückung verfolgte.

Außenpolitisch beteiligte sich die Sowjetunion aktiv an der Neuverteilung der Einflusssphären in Europa, insbesondere mit dem nationalsozialistischen Deutschland ging die Sowjetunion 1939 einen Nichtangriffspakt ein, den die beiden Außenminister Molotow und Ribbentrop schlossen. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden so die Westukraine und das westliche Weißrussland aus dem Bestand des polnischen Territoriums der UdSSR angeschlossen. 1940 annektierte Stalin Estland, Lettland, Litauen, Bessarabien und die Nordbukowina. Ihr Beitritt wurde durch die „Proklamation der Sowjetmacht“ in den eroberten Gebieten verkündet, der als „freiwilliger Eintritt“ und „Wiedervereinigung“ gefeiert wurde. Der sowjetisch-finnische Krieg von 1939/40, der von der Sowjetunion entfesselt wurde, versetzte ihrer internationalen Autorität einen Schlag und war ursächlich dafür verantwortlich, dass die UdSSR aus dem Völkerbund ausgeschlossen wurde.

Nazi-Deutschland griff am 22. Juni 1941 die Sowjetunion an. Im Dezember gelang es der Roten Armee, die Invasion zu stoppen und eine Gegenoffensive bei Moskau zu starten. Dennoch gelang es den feindlichen Truppen im Sommer und Herbst 1942, an die Wolga vorzudringen und einen großen Teil des Territoriums des Landes zu erobern. Im Winter 1942/43 begann eine radikale Wende im Krieg mit der Schlacht um Stalingrad und der Schlacht um Kursk. In der Endphase des Krieges (1944 bis Mai 1945) befreiten sowjetische Truppen das gesamte besetzte Gebiet der UdSSR sowie gemeinsam mit der Anti-Hitlerkoalition die Länder Mittel- und Osteuropas sowie schließlich Deutschland selbst von den Wehrmachtstruppen und der Okkupationsbürokratie.

Der Krieg Hitlerdeutschlands führte in der Sowjetunion zu erheblichen Opfern und materiellen Verlusten. Etwa 26 Millionen Menschen starben. Gleichzeitig wurde in den Jahren 1941 bis 1945 eine Reihe von Völkern und ethnischen Gruppen von den stalinistischen Behörden unter dem Vorwurf der Kollaboration aus ihren traditionellen Regionen deportiert (Deutsche, Krimtataren, Griechen, Tschetschenen usw.). Nach dem Sieg im „Großen Vaterländischen Krieg“ folgten im Spätstalinismus Massenrepressionen, Deportationen und ideologische Kampagnen („Schdanowschtschyna“, „Lyssenkoismus“, „Kampf gegen den Kosmopolitismus“). Auch die Unterdrückung der nationalen Bewegungen in der Westukraine oder den baltischen Staaten flammte wieder auf.

Im Jahrzehnt nach Kriegsende begann zugleich die ideologische Konfrontation zwischen der UdSSR und den von ihr zunehmend abhängigen sozialistischen Ländern auf der einen Seite sowie den westlichen Ländern auf der anderen Seite, begleitet von einem massiven Wettrüsten, das bis in die 1980er Jahre andauern sollte. Seit 1949 begann die UdSSR damit, Atomwaffen auf eigenem Territorium sowie im sozialistischen Ausland zu stationieren.

Tauwetter und Stagnation

Nach Stalins Tod (1953) gelangte infolge von Machtkämpfen innerhalb der sowjetischen Führung Nikita Chruschtschow in das Amt des Generalsekretärs der Partei. Mit seiner Herrschaft setzte die Periode des sogenannten „Tauwetters“ ein. Auf dem XX. Parteitag der KPdSU (1956) verurteilte er den Personenkult um Stalin, begann mit einer teilweisen Rehabilitierung der Opfer der Repressionen und schränkte das Gulag-System erheblich ein. Dem sozialen Bereich, der Entwicklung der Landwirtschaft, des Wohnungsbaus und der Leichtindustrie wurde mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Zu dieser Zeit wurde in der Sowjetunion das erste Kernkraftwerk der Welt errichtet (1954), der erste künstliche Satellit der Erde (1957) und das erste bemannte Raumschiff (1961) mit dem Kosmonauten Jurij Gagarin an Bord gestartet. In der Außenpolitik dieser Zeit unterstützte die UdSSR prokommunistische Regime in verschiedenen Ländern. 1956 unterdrückten sowjetische Truppen gewaltsam den antikommunistischen Aufstand in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei. In der ersten Hochphase des Kalten Krieges führten 1962 Meinungsverschiedenheiten zwischen der UdSSR und den Vereinigten Staaten im Rahmen der Kubakrise fast zu einem Atomkrieg.

1954 wurde die Halbinsel Krim (mit Sewastopol), die sich nach dem Krieg, der deutschen Besatzung und der Deportation der tatarischen Bevölkerung in einer massiven wirtschaftlichen und sozialen Krise befand, von der RSFSR an die Ukrainische SSR übergeben. Bis zum Ende der UdSSR im Dezember 1991 bestand die RSFSR aus 16 autonomen Republiken, 5 autonomen Regionen, 49 Gebieten, 6 Territorien und 10 autonomen Bezirken.

Die Regierungszeit des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Leonid Breschnew und seiner Nachfolger wird traditionell als Zeit der „Stagnation“ (1964–1985) bezeichnet. Zunächst sah sich die Sowjetunion in den 1970er bis 1980er Jahren selbst in der „Ära des entwickelten Sozialismus“, geprägt von technologischem Fortschritt, ideologischen Spannungen und außenpolitischer Überdehnung im Zeichen einer „Weltrevolution“, die nicht einsetzen wollte. Im Inneren konzentrierten man sich auch die weitere Erschließung Sibiriens und des Fernen Ostens (Bau der Baikal-Amur-Bahn, Ausbeutung großer Öl- und Gasfelder). Die Sowjetunion begann mit dem Export von Energieressourcen und versorgte sich im Gegenzug mit Industriegütern. In diese Zeit fällt auch die Intensivierung der Beziehungen mit der bundesdeutschen Wirtschaft, unterstützt vom Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. Zugleich offenbarte sich eine Ineffizienz des sowjetischen Wirtschaftsmodells, das immer mehr in Rückstand zu den hochtechnologischen und wissenschaftsintensiven Industrien der Länder des Westens geriet.

Im Inneren wurde eine Wende zur Eindämmung des „Tauwetters“ eingeleitet. Der KGB verschärfte den Kampf gegen die Dissidenten in der Sowjetunion und im sozialistischen Lager. 1968 wurden liberale politische Reformen („Prager Frühling“) in der Tschechoslowakei militärisch niedergeschlagen. Die Beziehungen zum Westen bis 1979 wurden zwar im Zeichen der Helsinki-Konferenz als „Politik der Entschärfung der Spannungen“ bezeichnet, doch die Realität sah anders aus. 1979 schickte die UdSSR ein Militärkontingent nach Afghanistan, was zum Ende der „Entspannung“ und zur Wiederaufnahme des Kalten Krieges führte.

Perestroika und das Ende der Sowjetunion

1985 wurde Michail Gorbatschow Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, der mit der Politik der „Perestroika“ (Umbau) notwendige wirtschaftliche und politische Reformen zur neuen Staatsdoktrin erklärte. Es setzte eine Liberalisierung des gesellschaftlichen und politischen Lebens eine, etwa die Meinungsfreiheit im öffentlichen Raum („Glasnost“) oder Reformversuche innerhalb der KPdSU. Innerhalb weniger Jahre geriet die „Perestroika“ jedoch in eine Sackgasse. Umstrittene Schritte in der Wirtschaftspolitik und wachsende Spannungen an den Rändern des Imperiums markierten das nahende Ende der Sowjetunion. In den Unionsrepubliken entstanden nationaldemokratische Bewegungen, die insbesondere in den baltischen Staaten die Abspaltung von der UdSSR befürworteten.

Die Situation in Moskau verschärfte sich durch den Konflikt zwischen Michail Gorbatschow und der neu gewählten Führung der RSFSR unter Boris Jelzin, die am 12. Juni 1990 die Erklärung der staatlichen Souveränität Sowjetrusslands verkündete und den Vorrang russischer Gesetze vor sowjetischen Gesetzen vorsah. Bald wurden ähnliche Erklärungen in anderen Republiken verabschiedet. Am 12. Juni 1991 wurde Jelzin bei den ersten nationalen Wahlen zum Präsidenten der RSFSR gewählt. Ein erfolgloser Militärputschversuch vom 19. bis 21. August 1991 entzog Gorbatschow endgültig die Macht. Das Zentrum löste sich auf. Die Führungen der Unionsrepubliken, darunter auch in Russland, nahmen des Heft des Handels in die eigenen Hände. Am 8. Dezember 1991 beschlossen die Präsidenten Russlands, der Ukraine sowie der Parlamentssprecher Weißrusslands Boris Jelzin, Leonid Krawtschuk und Stanislaw Schuschkewitsch die Auflösung der UdSSR als geopolitische Realität und Völkerrechtssubjekt. Sie einigten sich auf die Bildung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).

Russland und das imperiale Erbe

Am 25. Dezember 1991, mit dem Rücktritt Michail Gorbatschows als Präsident der UdSSR, erhielt Boris Jelzin die volle Präsidentenmacht in Russland. Die politische Entwicklung des Staates ging mit radikalen wirtschaftlichen Reformen einher. Bereits am 1. Januar 1992 wurde die staatliche Preisregulierung abgeschafft. Das Ergebnis war die Beseitigung des Mangels an Konsumgütern, aber gleichzeitig begannen die Hyperinflation und der Rückgang des Lebensstandards der russischen Bevölkerung. Die Wirtschaftsreformen der 1990er Jahre hatten kontroverse Folgen, da sie vor dem Hintergrund einer weitgehenden Umverteilung des Eigentums im Land und einer starken Einkommenspolarisierung stattfanden. Die russische Währungskrise von 1998 verschärfte die Situation der Bürger zwar zusätzlich, aber die Abwertung des Rubels erhöhte mittelfristig die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit der russischen Wirtschaft. Seit 1999 setzte in Russland ein Wirtschaftswachstum ein.

Die politischen Prozesse der 1990er Jahre in Russland waren geprägt von Machtkämpfen im Führungskreis und Sezessionskämpfen an den Rändern des untergehenden Imperiums. Es kam zu militärischen Auseinandersetzungen im Nordkaukasus. Im Oktober 1993 endete der Verfassungskonflikt zwischen Präsident Boris Jelzin und der Staatsduma mit deren Auflösung unter Anwendung militärischer Gewalt. Am 12. Dezember 1993 wurde die Verfassung der Russischen Föderation verabschiedet, nach der das Prinzip der Gewaltenteilung praktisch umgesetzt wurde. Alle russischen Regionen erhielten den Status gleichberechtigter Subjekte der Föderation. 1994 verzichtete die Ukraine im Rahmen des Budapester Protokolls auf Atomwaffen, die an Russland weitergegeben wurden. Zusammen mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien gab die Russische Föderation der Ukraine Sicherheitsgarantien, die Russland dreißig Jahre später im Februar 2022 mit der Aggression gegen die Ukraine einseitig aufheben sollte.

Das imperiale Erbe des neuen Russlands führte bereits kurz nach dem Ende der Sowjetunion im Dezember 1994 zum Krieg gegen die Republik Tschetschenien (Republik Itschkerien), die sich weigerte, ihren Beitritt zur Russischen Föderation rechtlich anzuerkennen. Die Auseinandersetzungen forderten Zehntausende von Opfern und legte die schwache Legitimität des russischen Staates in den muslimischen Gemeinden im Nordkaukasus offen. Die erfolglosen Kämpfe der russischen Streitkräfte endeten 1996 mit der Unterzeichnung eines fragilen Waffenstillstandsabkommens.

Die wichtigsten Widersprüche in den russisch-ukrainischen Beziehungen wurden 1997 mit dem Abschluss des Vertrags über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation überwunden. Vor „dem Hintergrund der Anerkennung des Fehlens gegenseitiger Gebietsansprüche“ wurden dann die Zahlungen der Ukraine für die Lieferung russischer Energieträger, die Zahlung für deren Transit durch die Ukraine nach Westeuropa und die Bedingungen für die weiteren Wirtschaftsbeziehungen festgelegt. Im Gegenzug genehmigte die Ukraine den weiteren Verbleib der russischen Schwarzmeerflotte im russischen Militärhafen Sewastopol auf dem Territorium der Ukraine. Bereits Mitte der 1990er Jahre traten Russland und die Ukraine im Konflikt um Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen in einen Krisenrhythmus ein, der schließlich von Russland eskaliert werden sollte.

Von Jelzin zu Putin: Russlands Weg in den autoritären Staat

Kremlin.ru | CC BY 4.0

Im Juli 1996 wurde Boris Jelzin zum zweiten Mal zum Präsidenten der Russischen Föderation gewählt, aber sein angeschlagener Gesundheitszustand, die andauernde Wirtschaftskrise und die deutliche Schwächung der öffentlichen Unterstützung zogen ständige Regierungs- und Personalwechsel nach sich. Ende 1999, nach einer Reihe von Terroranschlägen insbesondere in Moskau, wurden in Tschetschenien „Anti-Terror-Operationen“ gestartet und der zweite Tschetschenienkrieg begonnen. Das harte Vorgehen trug zur wachsenden Popularität des damaligen Ministerpräsidenten Wladimir Putin, eines ehemaligen KGB-Offiziers aus St. Petersburg, bei. Am 31. Dezember 1999 trat Jelzin zurück und ernannte Putin zum kommissarischen Staatsoberhaupt. Im Februar 2000 stürmten russische Truppen die Hauptstadt Grosny, woraufhin föderale Truppen die Kontrolle über die Republik Tschetschenien erlangten.

Putin wurde am 6. Mai 2000 zum Präsidenten der Russischen Föderation gewählt. Seine ersten Maßnahmen galten wirtschaftlichen und sozialen Reformen. Gleichzeitig wurden Schritte zur „Stärkung der Vertikale der Macht“ unternommen: die Stärkung der zentralen (föderalen) und Schwächung der regionalen Strukturen. Seit 2003 bildete im russischen Parlament die propräsidiale Partei „Einiges Russland“ die Mehrheit. Diese Tendenzen trugen dazu bei, den politischen Einfluss der Zentralregierung zu stärken, was zur Stärkung von Elementen des Autoritarismus, zu einem übermäßigen Einfluss von Strafverfolgungsbehörden, Geheimdiensten, Einschränkungen der Aktivitäten öffentlicher Organisationen und der Meinungsfreiheit führte. Der Preisanstieg der Weltenergiepreise ermöglichte zugleich, die Staatsschulden Russlands vorzeitig zu tilgen und den Energiefaktor zu einem der wichtigen außenpolitischen Instrumente zu machen.

Russlands Krieg gegen die Ukraine und internationale Isolation

Seit Putins Wahl hat sich die bereits erwähnte Konfrontation zwischen der Ukraine und Russland weiter verschärft. Sie hing mit den historischen Bestrebungen der Ukraine nach echter Unabhängigkeit und Russlands Versuchen zusammen, die mit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums verlorene Machtpositionen wiederherzustellen. Vor allem seit 2007 begann die partnerschaftliche Phase zwischen Russland und dem Westen zu erodieren. Russlands Beziehungen zum Westen kühlten unter Putin zusehends ab, was durch die Münchner Rede von Wladimir Putin auf der Sicherheitskonferenz bestätigt wurde. Seine Absichten, Russland zu einem der Pole der Weltpolitik zu machen, entsprachen in keiner Weise seinem Platz in der Weltwirtschaft, so dass westliche Politiker dies nicht als Maßnahme zur Sicherung der eigenen wirtschaftlichen Interessen Russlands betrachteten. Im Gegenteil: Es hat gezeigt, dass Russland versuchen würde, sich seine Einflussnahme nicht mit wirtschaftlichen, sondern mit militärischen Mitteln zu erreichen.

Mit der Wahl des Übergangspräsidenten Dmitri Medwedew am 8. Mai 2008 blieb die Kontinuität des politischen Kurses Russlands gewahrt. Putin ließ sich vorübergehend zum Ministerpräsidenten ernennen. In dieser Zeit hatte die Russische Föderation mit der Überwindung der Folgen der Wirtschaftskrise von 2008 bis 2010 und des russisch-georgischen Krieges von 2008 zu kämpfen. Die gewaltsame Besetzung zweier Gebiete des souveränen Georgiens wurde als Vorbote weiterer militärischer Konfrontationen im Westen jedoch unterschätzt. Bei den Präsidentschaftswahlen vom 4. März 2012 wurde Putin erneut gewählt.

Erst mit der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim 2014 als Teil der Ukraine und später von Teilen der Ostukraine (Luhansk, Donezk) setzten erste wirtschaftliche Sanktionen des Westens ein, die jedoch weitgehend folgenlos blieben. Am 24. Februar 2022 begann eine groß angelegte Invasion von Putins Armeen in der Ukraine. Das Hauptziel der russischen Aggression besteht darin, die Ukraine mit der Eroberung ihrer südöstlichen russischsprachigen Regionen zu schwächen und gleichzeitig die formelle politische Unabhängigkeit der Ukraine im Rest des Territoriums zu wahren. Nach der Niederlage bei Kiew 2022, die von massiven Verbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung begleitet war, konzentrierten sich die russischen Besatzer auf die Eroberung der ostukrainischen Regionen, insbesondere des Donbass. Die ukrainische Armee drängte die russischen Besatzer immer wieder zurück, unterstützt durch Waffenlieferungen aus den Ländern der NATO.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist Teil der Untergangsgeschichte des Russischen Imperiums. Der Westen hat mit großer Entschlossenheit und Einigkeit reagiert. Putins Regime hat Russland international weitgehend isoliert. Selbst China, das in der Zeit der Systemkonkurrenz im Kalten Krieg keineswegs ein Verbündeter der Sowjetunion war, steht nicht bedingungslos zu Russland und lehnt den Krieg ab. Die Geschichte Russlands war eine Geschichte der Expansion. Das imperiale Erbe wirkt schwer und steht einer Nationswerdung und Nationalstaatlichkeit Russlands in Europa bis heute im Wege. Die Tatsache, dass gegen den Präsidenten der Russischen Föderation Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere gegen Kinder, vorliegt, ist nur ein weiteres Indiz für die Isolation, in die er sein Land geführt hat.

Die russische Geschichte ist Teil der europäischen Geschichte mit ihren Verwerfungen, Krisen, Kriegen und Revolutionen. Die Idee einer demokratischen Ordnung hat sich in nachsowjetischer Zeit jedoch nicht ausgeprägt. So wie im 18. Jahrhundert Gesellschaft immer eine „staatliche Veranstaltung“ geblieben ist, weicht die russische „souveräne Demokratie“, die seit 2006 offizielle Staatsdoktrin ist, vom Modell einer stabilen demokratischen Ordnung erheblich ab. Russland ist eine präsidial-autoritäre Ordnung, deren innere Freiheiten massiv beschränkt bleiben. Die russische Wirtschaft bleibt bis auf Weiteres von Staatskonzernen und oligarchischen Strukturen geprägt, wenngleich sich auch die Privatwirtschaft in postsowjetischer Zeit gut entwickelt hat.

Solange Russland seine geopolitischen Interessen mit militärischer Gewalt durchzusetzen versucht, bleibt sein Weg geprägt von den Spuren imperialer Vergangenheit. Eine moderne russische Nation, aufbauend auf den großen Traditionen der vergangenen Jahrhunderte, wird sich so vorerst nicht ausbilden können.

Literatur

Literatur

- Dietrich Geyer: Das russische Imperium. Von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion, hrsg. von Jörg Baberowski und Rainer Lindner, DeGruyter, Oldenburg 2020.

- Manfred Hildermeier: Geschichte Russlands vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution, 4. durchgesehene Auflage, C.H. Beck, München 2022.

- Andreas Kappeler: Russland als Vielvölkerreich. Entstehung - Geschichte - Zerfall, 4. Auflage, C.H. Beck, München 2022.