Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Polen

Informationen zum EU-Rechtsstaatsmechanismus und zum Artikel-7-Verfahren.

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind in Polen in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Regierung versuchte zusehends, Presse und Justiz unter ihre direkte Kontrolle zu bringen und ihre Unabhängigkeit auszuhöhlen. Damit wurde die Gewaltenteilung und das Gleichgewicht der Kräfte im Staat bedroht. Mit der Übernahme der pro-europäischen Regierung unter Donald Tusk besteht die Hoffnung, diesen Entwicklungen entgegen zu wirken: Tusks formuliertes Ziel ist es, den Abbau der demokratischen Institutionen wieder rückgängig zu machen.

Blick man zurück auf die vergangenen Jahre unter der PiS-Regierung, zeigt sich, wie rechtsstaatlichen Strukturen in Polen nach und nach Federn lassen mussten und die EU sich gezwungen sah, darauf zu reagieren:

Aufgrund der zunehmenden Gefährdung rechtsstaatlicher Prinzipien in einigen EU-Staaten hat die EU in den vergangenen Jahren ihren Maßnahmenkatalog zur Überprüfung und Ahndung von Verstößen ausgebaut. Laut EU-Verträgen stehen die Mitgliedstaaten in der Pflicht, für die Unabhängigkeit der Justiz und eine freie Presse in ihren Ländern zu sorgen. Ebenso misst sich der Rechtsstaat auch am Umgang mit Minderheiten sowie dem Vorhandensein einer funktionsfähigen politischen Opposition. Der Schutz der Grunderechte ist zu gewährleisten.

Im Dezember 2020 hatten sich das EU-Parlament mit dem Rat der EU auf einen neuen „Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit” geeinigt, der es der EU zukünftig erlauben soll, Zahlungen an Mitgliedstaaten auszusetzen, wenn diese gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben. Der ebenfalls Ende 2020 neu eingeführte Bericht über die Rechtsstaatlichkeit soll mit jährlichen Berichten dazu beitragen, dass zukünftig maßgebliche Entwicklungen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten regelmäßig beobachtet werden.

Da die Klagen der EU gegen Polen und Ungarn bislang jedoch kaum Konsequenzen nach sich zogen, verstärkte das Europäische Parlament im März 2021 noch den Druck auf die Europäische Kommission und stellte ihr ein Ultimatum: Bis im Sommer müsse die Europäische Kommission auf die Rechtsstaatlichkeitsverletzungen reagieren und Konsequenzen ziehen. Polen und Ungarn hatten eine vorherige Prüfung des neuen Rechtsstaatsmechanismus vor dem Europäischen Gerichtshof verlangt und eine Untätigkeitsklage gegen die EU-Kommission eingeleitet. Im Juni 2021 hat das Europäische Parlament ein Verfahren für eine Untätigkeitsklage gegen die EU-Kommission eingeleitet. Mit dem Schritt will das Parlament die Kommission dazu bringen, Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit unverzüglich zu ahnden.

Im Juli 2021 erging ferner das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das besagt, dass Polen mit der neuen Disziplinarordnung für Richter „gegen seine Verpflichtungen aus dem Unionsrecht verstoßen hat“. Hier weitere Informationen zur Situation um die umstrittene Justizreform.

Aufgrund der fortwährenden Verstöße Polens und Ungarns gegen die Rechtsstaatlichkeit hat die EU-Kommission im November 2021 Vorbereitungen getroffen, den neuen Rechtsstaatsmechanismus erstmalig einzusetzen. Ein entsprechender Brief ging an die beiden Länder, der sämtliche Missstände und Mängel bei Rechtsstaatlichkeit, Budgetkontrolle und Korruptionsbekämpfung aufzählt. Der Rechtsstaatsmechanismus erlaubt Brüssel, Fördergelder für Polen und Ungarn dann auch tatsächlich zu kürzen. So verlangte die EU-Kommission im Januar 2022 eine Zahlung von 69 Millionen Euro Strafe, die Strafe war auf 1 Million täglich angesetzt worden, da Polen im Streit um die Disziplinarkammer nicht einlenkte. Ferner hielt die EU milliardenschwere Auszahlungen aus dem Corona-Hilfspaket zurück.

Im Februar 2022 erging das Urteil des Europäischen Gerichtshofs: Der Rechtsstaatsmechanismus ist rechtens, die von Polen und Ungarn eingereichte Klage wurde abgwiesen. Mit dem Urteil des EuGH ist nun klar: Die EU-Kommission kann den Rechtsstaatsmechanismus einsetzen und gegen Rechtsstaatsverletzungen von EU-Mitgliedern vorgehen, indem sie ihnen Gelder kürzt beziehungsweise die Auszahlung aussetzt.

Seit geraumer Zeit schwelt der Streit zwischen Polen und der EU-Kommission über die Auszahlung von Mitteln. Im Oktober 2022 hat die Europäische Kommission bestätigt, derzeit keine Mittel aus den milliardenschweren Kohäsionsfonds an Polen auszuzahlen. In der Begründung wurde genannt: „Polen hat in seiner Selbsteinschätzung angezeigt, dass es die grundlegende Voraussetzung – die (Einhaltung der) Grundrechte-Charta – nicht erfüllt.“ Wie es aussieht kommt Polen derzeit also weder an die 36 Milliarden Euro an Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten aus dem Corona-Wiederaufbaufonds heran, noch werden dem Land Gelder aus den großen Töpfen ausbezahlt, aus denen die Annäherung der Lebensverhältnisse in den Mitgliedstaaten finanziert wird. Hier stehen Polen in der laufenden Finanzperiode bis 2027 eigentlich 76,5 Milliarden Euro zu.

Solange es nicht zu einer „zufriedenstellenden“ Lösung und „wirksamen Arrangements“ zum Schutz der Grundrechte komme, so der EU-Kommissionssprecher, sind die Milliarden de facto gesperrt, auch wenn es keine förmlich Entscheidung seitens der EU-Kommission gibt, das Geld einzufrieren.

Mit dem Machtwechsel in Polen Ende 2023 und der neuen pro-europäischen Regierung unter Donald Tusk ist davon auszugehen, dass sich die Situation um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Polen wieder in eine andere Richtung entwickeln wird.

Auch die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz in Polen nach dem Regierungswechsel gestärkt und hat im Februar 2024 signalisiert, die zurückgehaltenen Gelder, insgesamt 137 Milliarden Euro, freizugeben. Die neue Regierung Tusk habe die geforderten Reformen für eine größere Unabhängigkeit der Gerichte eingeleitet und beachtliche Bemühungen unternommen, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Warschau.

In folgender Analyse betrachten wir die Situation in Polen. Zur Lage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland, Belarus, Ungarn,Rumänien undBulgarien haben wir jeweils eine gesonderte Analyse erstellt.

Entwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

Die Anfänge

Polen war vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1918 zwischen Russland, Deutschland und Österreich-Ungarn geteilt. Mit der Niederlage Deutschlands und Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg war die Wiedererstehung des polnischen Staates möglich. Im Friedensvertrag von Versailles wurde die Unabhängigkeit Polens festgelegt.

Im neu geschaffenen polnischen Staat lebten viele nationale Minderheiten. Deutsche, Ukrainer, Litauer und Weißrussen stellten zusammen ein Drittel der Bevölkerung. Viele standen dem polnischen Staat sehr ablehnend gegenüber. Der polnische Staat verfolgte eine Politik „der starken Hand“ gegenüber den Minderheiten. So erklärte der damalige polnische Kulturminister Grabski: „Das polnische Land ausschließlich für die Polen“.

Betrachtet man die Entwicklung in Polen, sowie auch Ungarn, seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, so fällt auf, dass sie nicht in der Lage waren, stabile demokratische Verhältnisse aufzubauen. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde Polen schließlich autoritär regiert, vor allem nach dem Militärputsch von Marschall Pilsudski im Jahr 1926. Presse- und Meinungsfreiheit waren seit 1918 nie wirklich garantiert und die Unterdrückung der politischen Opposition begann schon in den zwanziger Jahren. Dies änderte sich auch nicht nach dem Tod Pilsudskis im Jahr 1935.

Außenpolitisch lehnte sich Polen an England und Frankreich an. Zugleich verstärkte sich der Gegensatz zum Deutschen Reich. 1939 marschierte die deutsche Wehrmacht in Polen ein und wenige Tage später besetzten sowjetische Truppen den Osten Polens. Mit dem Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion geriet Polen ganz unter deutsche Kontrolle, bis es 1944 vollständig von der Roten Armee erobert werden konnte. Zuvor war die Erhebung der polnischen Bevölkerung, der Warschauer Aufstand, von den Deutschen niedergeschlagen worden. Durch den Sieg der Roten Armee geriet Polen ganz in den Einflussbereich der Sowjetunion.

In Polen war es vor allem die Minderheitenfrage und auch ein starker Antisemitismus, die nationalistische Strömungen begünstigten. Zugleich standen die Kirchen ganz überwiegend an der Seite der nationalistischen Kräfte. In Polen fungierte die katholische Kirche als Speerspitze der Nationalisten gegen die (überwiegend protestantischen) Deutschen und (christlich-orthodoxen) Ukrainer und Weißrussen.

Die autoritären Strukturen der Zwischenkriegszeit könnten auch eine Erklärung dafür sein, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Staaten wie Polen und Ungarn relativ schnell kommunistische Systeme etabliert werden konnten (und demokratische Defizite bis heute fortbestehen). Es gab keine Bürgergesellschaft, die hätte ernsthaften Widerstand leisten können.

Die kommunistische Zeit

Bei der Errichtung des kommunistischen Herrschaftssystems leistete die stalinistische Führung der Sowjetunion aktive Hilfestellung. Unter dem Druck Moskaus etablierte sich die kommunistische Partei als alleinige Führungsmacht. Die bürgerlichen Parteien wurden, nach einer kurzen Übergangsphase, verboten. Die sozialdemokratischen Parteien wurden zunehmend an den Rand gedrängt und danach zur Zwangsvereinigung mit den kommunistischen Parteien gezwungen. Die Unzufriedenheit mit dem sehr repressiven stalinistischen Herrschaftssystem war jedoch groß.

In Polen kam es zu Protesten gegen das stalinistische System. Neuer Parteichef der Kommunisten wurde Wladyslaw Gomulka, der eine Politik der Entstalinisierung betrieb. Sowohl in Polen als auch in Ungarn kam es nach 1956 zu Zugeständnissen der kommunistischen Führung an die Bevölkerung und die Zeit der schlimmsten Repression nahm ein Ende.

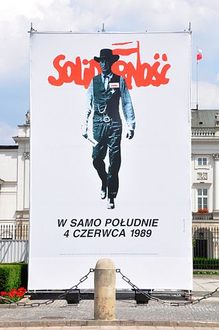

Zeitenwende: Das Ende des kommunistischen Systems

In Polen war es schon im Jahr 1980 durch die freie Gewerkschaft Solidarnosc und ihres Führers Lech Walesa zu einer starken Opposition gegen das kommunistische Regime gekommen. Mit der Einführung des Kriegsrechts 1981 wurde Solidarnosc für einige Jahre in den Untergrund gedrängt, doch schon Ende der 80er Jahre kam es zum Dialog zwischen der kommunistischen Partei und der Solidarnosc am sogenannten „Runden Tisch“. Es wurde ein friedlicher Übergang in ein demokratisches System vereinbart. Bereits im Juni 1989 kam es zu weitgehend freien Wahlen und zwei Monate später wurde Tadeusz Mazowiecki, der Kandidat der Solidarnosc, zum ersten nicht kommunistischen Ministerpräsidenten Polens seit dem Zweiten Weltkrieg gewählt.

Ausführliche Informationen über die Solidarnosc Bewegung in Polen

Das Jahr 1989 markierte für Polen, wie auch für die umliegenden Länder Osteuropas , einen tiefen Einschnitt. Betrachtet man die Entwicklung seit 1989, so fällt auf, dass es in all diesen Ländern zu häufigen Regierungswechseln kam. In den 90er Jahren erlitten sie alle schwere wirtschaftliche Krisen. Die Parteiensysteme sind weiterhin durch eine hohe Instabilität gekennzeichnet.

Schwieriger Weg in die Demokratie – Erstarkender Nationalismus

Die Solidarnosc, die zur Partei geworden war, gewann 1989 die ersten freien Wahlen mit deutlicher Mehrheit. In den folgenden Jahren entwickelten sich rechtstaatliche Strukturen und eine weitgehend freie Presse. In der Wirtschaftspolitik setzte die Solidarnosc auf radikale marktwirtschaftliche Reformen, die sogenannte „Schocktherapie“. In der Folge stiegen Arbeitslosigkeit und Armut rasant. Bei den Parlamentswahlen 1993 wurde die sozialistische Partei, die Nachfolgepartei der Kommunisten, stärkste politische Kraft in Polen. Die Sozialisten blieben lange eine führende Partei, um dann bei den Parlamentswahlen 2005 nur noch 11 Prozent der Stimmen zu erreichen. Sieger der Parlamentswahl 2005 wurde die rechtskonservative Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) unter Jaroslaw Kaczynski.

Es gelang der PiS aber nicht die wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lösen und die Koalition mit anderen konservativen bis rechten Parteien erwies sich als instabil. Die Unzufriedenheit im Land wuchs und 2009 konnte die liberale PO (Bürgerplattform) die Wahlen gewinnen und zusammen mit der Bauernpartei die Regierung bilden. Bis 2014 war Donald Tusk Ministerpräsident, um dann von seiner Parteifreundin Ewa Kopacz abgelöst zu werden. Polen erlebte unter Tusk und Kopacz ein starkes Wirtschaftswachstum, das jedoch regional ungleich verteilt war. Die großen Städte verzeichneten starkes Wachstum, während vor allem der Osten und Südosten des Landes wirtschaftlich abgehängt wurden. Zudem blieb die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen hoch.

Im Wahlkampf des Jahres 2015 trat die PiS mit einem stark national und zugleich sozial orientierten Programm an. Bei den Wahlen erhielt sie in ländlichen Gebieten und in Ostpolen starken Zuspruch und gewann die absolute Mehrheit im Parlament. Ministerpräsidentin der PiS Alleinregierung ist Beata Szydlo. Doch die PiS wird weiterhin von Parteichef Jaroslaw Kaczynski dominiert. Kaczynski will ein neues, stark an nationalen und christlichen Werten orientiertes Polen schaffen. Dabei dient ihm der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban als Vorbild. Kaczynski fordert eine stärkere Berücksichtigung polnischer Interessen in der EU (Polen und Ungarn sind seit 2004 EU Mitglieder), lehnt die Aufnahme von muslimischen Flüchtlingen in Polen ab. Polens Premier Mateusz Morawiecki hat Kaczynski im September 2020 zu seinem Stellvertreter ernannt.

Auffallend ist, dass die bürgerlichen Parteien, die in der Wendezeit in den Ostblockstaaten die Opposition gegen die Kommunisten angeführt haben, sich seitdem entweder aufgelöst oder vollkommen an Bedeutung verloren haben. Stattdessen wird jetzt die Politik sowohl in Ungarn als auch in Polen von national-populistischen europakritischen Parteien dominiert.

Pressefreiheit

Die Wende 1989 bedeutete für Polen auch das Ende der Zensur durch den kommunistischen Staat. Im März 1990 beschloss das polnische Parlament, den staatlichen Pressekonzern RSW zu zerschlagen und die Zeitungen zu privatisieren oder den Redaktionsgemeinschaften zu überlassen. Die Maßnahme trug zum Entstehen einer vielfältigen Presselandschaft bei. Die führenden Tageszeitungen wurden die linksliberale „Gazeta Wyborcza“ und die konservative „Rzeczpospolita“. Auch ausländische Medienkonzerne drängten auf den polnischen Markt. Stark engagiert ist der deutsche Axel Springer Verlag, dessen polnische Tochter seit 2006 die konservative Tageszeitung „Dziennik“ herausgibt sowie das Boulevardblatt „Fakt“, das sich an der Bildzeitung orientiert.

Die Rundfunk- und Fernsehanstalten blieben auch nach der Wende im staatlichen Besitz. Daneben wurden Privatsender zugelassen.

Theoretisch sollen in Polen staatliche Institutionen keinen Einfluss auf die Sender ausüben können. Doch schon in den neunziger Jahren gab es vonseiten der Parteien Versuche den nationalen Rundfunk- und Fernsehrat mit eigenen Gefolgsleuten zu ersetzen. Der Rat hat die Aufgabe die Fernseh- und Rundfunksender zu beaufsichtigen und Lizenzen zu vergeben. Schon in der ersten Amtsperiode der PiS von 2005 bis 2009 kam es zum Versuch der Einflussnahme. So wurden leitende Fernseh- und Radiomitarbeiter auf Druck der Regierung entlassen oder versetzt. Zudem wollte die Regierungskoalition unter Führung der PiS eine Kontrollinstanz zur Beaufsichtigung der Medien schaffen. Nach scharfer Kritik vonseiten der Verlage und Journalisten zog die Regierung ihr Vorhaben wieder zurück.

Dagegen gelang es der PiS 2006 einen ihr genehmen Chefredakteur der Zeitung „Rzeczpospolita“ einzusetzen. „Rzeczpospolita“ unterstützte danach eindeutig die Politik der Regierungskoalition unter Führung der PiS. Auch „Fakt“ und „Dziennik“, die Publikationen des Verlags Axel Springer, stellten sich auf die Seite der PiS. Dabei vertraten sie sehr europakritische Positionen und appellierten manchmal auch an antideutsche Ressentiments.

Mit dem Regierungsantritt der liberal-konservativen Bürgerplattform (PO) im Oktober 2007 lockerte sich die staatliche Medienpolitik wieder. Aber es gab auch vonseiten der PO mitunter den Versuch die Medien im eigenen Sinne zu lenken, zum Beispiel bei der Besetzung der Intendantenposten. Mit dem Wahlsieg der PiS im Herbst 2015 hatte sich die Situation für die Medien in Polen abermals verschlechtert. Dis PiS hatte mit ihrer Mehrheit im Parlament ein neues Mediengesetz verabschiedet und damit den Rundfunkrat ausgeschaltet. Zudem hatte die Partei nun die Möglichkeit, die wichtigen Posten in den staatlichen Sendern mit eigenen Leuten zu besetzen. In Folge des Regierungswechsels waren über 140 Journalisten in den öffentlichen Rundfunkanstalten entlassen worden oder hatten selbst gekündigt..

Das Mediengesetz stößt seit Jahren auf scharfe Kritik in der EU. EU-Kommissar Oettinger sprach in seiner Amtszeit von den Gefahren für den Rechtsstaat in Polen. Andere Kritiker sprechen sogar von einer „Orbanisierung“ oder „Putinisierung“ Polens.

Im Dezember 2020 gab der staatliche Ölkonzern Orlen bekannt, dass er von der Verlagsgruppe Passahu die Polska Press übernimmt. 20 von Polens 24 regionalen Tageszeitungen, zudem 120 Wochenzeitungen und 500 Internetportale sowie Druckereien gelangen damit in Staatsbesitz. Ferner ist ein Gesetz zur „Repolonisierung der Medien“ in Polen schon in Vorbereitung, es soll ausländischen Eigentümern die Kontrolle von Medien verbieten. Zudem gab die Regierung bekannt, Medien ab Juli 2021 mit einer Sondersteuer zu belegen.

Das Polnische Parlament stimmte im August 2021 über ein umstrittenes neues Mediengesetz ab. Obwohl die nationalkonservative Koalition dabei zerbrach, konnte die Regierungspartei PiS ihr vielfach kritisiertes Rundfunkgesetz durch das Parlament bringen. Laut dem Gesetzentwurf sollten in Polen Rundfunklizenzen nur noch dann an Ausländer vergeben werden, wenn diese „ihre Zentrale oder ihren Wohnsitz im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums haben“. Das Gesetz zielt nach Ansicht von Kritikern hauptsächlich auf das unabhängige und regierungskritische Sendernetzwerk TVN ab, das über eine in den Niederlanden registrierte Holding Teil des US-Konzerns Discovery ist. Tritt das Gesetz in Kraft, muss der US-Konzern seine Mehrheitsbeteiligung an dem Netz verkaufen. Der Privatsender TVN hat zahlreiche Kanäle. Seitens der EU und den USA wurde das Gesetz als Bedrohung der Pressefreiheit kritisiert.

So hatte der polnische Präsident Andrzej Duda im Dezember 2021 ein Veto gegen das Gesetz eingelegt. Die Vorlage sei bei vielen Landsleuten unbeliebt und habe dem Ruf Polens als Unternehmensstandort geschadet. so Duda. Das vom Parlament gebilligte Vorhaben konnte somit nicht in Kraft treten. Die Opposition begrüßte den Schritt. Auf einer Protestkundgebung äußerte sich Donald Tusk, Vorsitzender der oppositionellen Bürgerplattform: Dudas Entscheidung für ein Veto mache deutlich, wie wichtig Druck von den USA sei - und Druck von der Straße, erklärte Tusk. „Soll niemand mehr sagen, dass es nicht der Mühe wert ist, dass es unmöglich ist, dass wir nichts tun können. Wir können und wir müssen", so Tusk..

Die Parlamentswahlen 2023 haben gezeigt, dass sich für die Opposition um Donald Tusk das Engagement gelohnt hat. Nach Jahren der PiS-Regierung kam es zu eine Regierungswechsel, der sogleich einen Machtkampf um das Thema Medien zwischen der Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk und der abgewählten nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Jaroslaw Kaczynski entfachte. Der neue Kulturminister hatte im Dezember 2023 die bisherigen Aufsichtsgremien und Vorstände der drei Medien entlassen und neu besetzt. Daraufhin brach eine Protestwelle aus, PiS-Abgeordnete drangen in die Zentralen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ein, um zu verhindern, dass die neuen Chefredakteure die Arbeit aufnehmen, besetzten die Redaktionsräume, es kam zu Handgemengen mit den Ordnungskräften. Schließlich hat die Regierung zum Jahresende 2023 die öffentlich-rechtlichen Medien ganz aufgelöst.

Nun strebt die neue Regierung eine umfassende Medienreform an,um die seit langem bestehende politische Einflussnahme auf die Informationsprogramme in Polen von Grund auf anzugehen. Die Umsetzung eines neuen Mediengesetzes ist jedoch ohne die Zustimmung des Präsidenten in Polen nicht möglich. Da die Regierungskoalition nicht über eine ausreichende Zahl an Abgeordneten verfügt, ist sie auf das Einlenken des Staatsoberhauptes angewiesen. PiS-Anhänger werfen ihrerseits der neuen Regierung Gleichschaltung vor. Erstmals im freien Polen nach 1989 käme es zu einem Versuch, die öffentlich-rechtlichen Medien mit Gewalt zu übernehmen, so der PiS-nahe Präsident Duda in seiner Neujahrsansprache. Er werde eine solche Verletzung der Verfassung nicht dulden. Prestige und Glaubwürdigkeit der betroffenen Medien leiden unter der derzeitigen Lage, bleibt für die Zukunft zu hoffen, dass die Medien in Polen besseren Zeiten entgegen gehen.

Das International Press Institute, die älteste Organisation zur Stärkung der Pressefreiheit, hatte Polen in einem Bericht bereits 2021 scharf kritisiert. Das Land habe unter der PiS-Regierung die Pressefreiheit durch juristische Schikanen und physische Angriffe, Entzug staatlicher Anzeigen, Manipulationen beim Vertrieb und regulatorische Diskriminierung umfassend geschrumpft.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist Polen relativ weit unten platziert. Im Jahr 2023 lag es auf Platz 57. Zum Vergleich: Deutschland liegt im selben Jahr auf Platz 21..

Reporter ohne Grenzen: Rangliste der Pressefreiheit 2023

Justiz und Verfassung

Der Judikative kommt neben Exekutive und Legislative in der Demokratie eine besondere Bedeutung zu. Daher sind Eingriffe in die Judikative auch besonders problematisch. In autoritären Staaten ist die Judikative nicht unabhängig vom Staat und der politischen Macht.

Der Verfassungsgerichtshof, der über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und internationalen Verträgen urteilt sowie Verfassungsbeschwerden behandelt, nimmt eine sehr wichtige Funktion im polnischen Rechtssystem ein. Daneben kommt auch dem Staatsgerichtshof, der die Handlungen von Politikern und hohen Funktionsträgern auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung und der Gesetzgebung prüft, besondere Bedeutung zu.

Seit dem Ende des Kommunismus konnten diese beiden Instanzen weitgehend unbehelligt von der politischen Macht ihre Aufgaben wahrnehmen. Zu ernsthaften Konflikten zwischen Exekutive und Legislative kam es jedoch in der ersten Legislaturperiode der PiS-Regierung in den Jahren 2005 bis 2009. So beschloss die Koalition aus der PiS und zwei anderen rechten Parteien das sogenannte „Durchleuchtungsgesetz“. Mit ihm sollten Beamte, Politiker und Journalisten auf frühere Kontakte mit der kommunistischen Staatssicherheit geprüft werden. Falls sie sich weigerten, die geforderten Angaben zu machen, sollte ihre Entlassung erfolgen. Das Gesetz wurde vom Verfassungsgericht als Eingriff in die Menschenrechte für verfassungswidrig erklärt. Auch ein Gesetz, mit dem eine Kommission zur Kontrolle der Tätigkeit der Nationalbank geschaffen werden sollte, wurde vom Verfassungsgericht eingezogen. In der nachfolgenden Regierungszeit der liberal-konservativen PO musste das Verfassungsgericht ebenfalls einige Male Gesetze „kassieren“, auch wenn diese in ihren politischen Intentionen nicht so weit gingen wie die Vorhaben der PiS.

Massiv verschlechtert hat sich das Verhältnis zwischen Exekutive und Legislative allerdings erst mit dem Wiederantritt der PiS-Regierung, die mit einer absoluten Mehrheit im Parlament ausgestattet ist. Der PiS-Vorsitzende Kaczynski hat erklärt, dass für ihn Entscheidungen des Verfassungsgerichtes nicht bindend seien. Ausgangspunkt des Konfliktes war eine von der Regierung geplante Reform des Verfassungsgerichtes. Das Verfassungsgericht sah dadurch seine Arbeit gefährdet, zum Beispiel durch die Bestimmung, dass künftig die Verfassungsrichter nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit statt einer einfachen Mehrheit Beschlüsse fällen könnten. Dies würde die Arbeit des Verfassungsgerichtes ebenso behindern wie die Bestimmung, dass das Verfassungsgericht die Fälle in der zeitlichen Reihenfolge ihrer Einreichung und nicht mehr ihrer Bedeutung entsprechend behandeln müsse.

Vertreter der EU und des Europarates sehen in den Justizreformen eine Gefahr für Demokratie und Menschenrechte. Bereits seit 2016 läuft ein EU-Verfahren gegen Polen aufgrund der umstrittenen Justizreform. Die EU wirft der polnischen Regierung eine Missachtung der „Regeln der Demokratie“ vor.

Die EU-Kommission verschärfte im Streit über die polnische Justizreform ihren Kurs gegen die Regierung in Warschau im Zuge der 2018 neu geschaffenen Disziplinarkammer am Obersten Gericht, welche die Aufsicht über alle Richter hat. Vorgesehen ist dabei, dass Richter mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, einer Kammer oder eines Gerichts infrage stellen. Auch dürfen sie sich nicht politisch betätigen. Polen verletze damit EU-Recht, weshalb die EU-Kommission im Oktober 2019 auch erneut ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen gestartet hat.

Im Juli 2021 erging das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass Polen mit der neuen Disziplinarordnung für Richter „gegen seine Verpflichtungen aus dem Unionsrecht verstoßen hat“. Daraufhin entschied das polnische Verfassungsgericht, dass die Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs gegen Polens Justizreformen nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar seien. Polen gab an, prüfen zu wollen, ob die nationale Verfassung Vorrang vor EU-Recht hat. Kritiker der Regierung befürchten einen Schritt in Richtung Polexit – also dem Austritt Polens aus der EU.

Informationen über den Europäischen Gerichtshof

Im August 2021 hatte Polen im Streit mit der EU zunächst teilweise eingelenkt. Warschau werde die Disziplinarkammer für Richter abschaffen, zumindest in ihrer jetzigen Form, so Kaczynski, Chef der regierenden PiS-Partei. Die ersten Änderungsvorschläge zur Justizreform sollten im September vorgelegt werden. Er ließ aber durchblicken, das Ende der Kammer bedeute nicht, dass nicht andere Institutionen zur Richter-Disziplinierung an ihre Stelle treten würden. Es müsse überprüft werden, ob nationales Recht in Polen vor dem EU-Recht gelten soll. Indessen hat Präsident Duda in einem Gesetzesentwurf vorgeschlagen, die umstrittene Disziplinarkammer aufzulösen bzw. durch ein anderes Gremium mit der Bezeichnung „Kammer für berufliche Verantwortung" mit elf Richtern zu ersetzen. Kritiker halten dies für eine Finte, die in der Sache nicht viel ändere.

Anfang Oktober 2021 war das polnische Verfassungsgericht zu folgendem Urteil gekommen: Teile des EU-Rechts seien unvereinbar mit der Verfassung Polens. Zwar sei Polen auch weitehin bereit, EU-Regeln zu respektieren, aber nur in von den EU-Verträgen ausdrücklich und direkt abgedeckten Bereichen. Es müsse eine klarer Aufteilung nationaler und europäischer Kompetenzen vorgenommen werden. Polen möchte zwar in der EU verbleiben und von den finanziellen Vorteilen der Gemeinschaft profitieren, möchte sich aber nicht mehr den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs unterwerfen, wenn es um nationale Fragen geht.

Wie verhält sich nationales Recht zu EU-Recht? – Positionen in der Debatte

Es stimme nicht, dass „noch nie“ der Vorrang europäischen Rechts vor nationalem Verfassungsrecht infrage gestellt worden sei. Vielmehr sei der Vorrang europäischen Rechts vor nationalem Verfassungsrecht noch nie vereinbart worden, so der ungarische Journalist Boris Kálnoky. Im Lissabonner Vertrag sei auf eine förmliche Festschreibung des Vorrangs europäischen Rechts vor den nationalen Verfassungen verzichtet worden. Die EU könne nur in jenen Bereichen tätig werden, in denen sie Kraft der EU-Verträge dazu ermächtigt wurden. Dass Entscheidungen des EuGH grundsätzlich Vorrang haben auch vor den Verfassungen der Mitgliedsstaaten, das hätten die EU-Richter in der Folge einfach selbst beschlossen. Im Streit um Polens Justizreform gehe es der EU daher in erster Linie um Machtverteilung und die Frage, ob die EU ein de facto Staat oder ein Bündnis souveräner Nationalstaaten sein soll. Grundlage der Souveränität eines jeden Staates sei dessen Verfassung, so Kálnoky.

In Polen könne man den systematischen Versuch beobachten, wie das Land in den vergangenen Jahren zum einen die Justiz demontiere und zum anderen neuerdings zudem versuche, diese Demontage auch europarechtsfest zu machen, um ein Einschreiten des Europäischen Gerichtshofs zu verhindern, so Rechtsexperte Franz Mayer. Das polnische Verfassungsgericht soll instrumentalisiert werden, um die europäische Rechtsordnung abzuwehren mit dem Ziel, das polnische Recht ganz grundsätzlich über das europäische Recht zu stellen, so die Meinung des Experten. Das Verfassungsgericht sei mittlerweile eine politische Marionette geworden. Auf die eigene Bevölkerung wirke es überzeugender, wenn das Verfassungsgericht vorgeschickt werde und sich mit pseudo-rationalen Argumenten legitimiere, welche angeblich aus der Verfassung stammen. Mit diesen Argumenten behaupte man dann, dem Europäischen Gerichtshof nicht Folge leisten zu müssen. Ziel der polnischen Regierung sei nicht in erster Linie der Polexit, sondern die Europäische Union von innen heraus zu verändern, indem sie die europäische Rechtsordnung infrage stelle: „Das ist viel gefährlicher als ein Polexit”, so Politikwissenschaftler Piotr Buras.

Auch andere Regierungen wie Ungarn und noch einige weitere Staaten in der EU argumentieren ähnlich und haben vergleichbare Ansichten. Sie weisen darauf hin, dass auch andere EU-Mitgliedstaaten bereits gegen Urteile des EuGH vorgegangen seien. Unter anderem habe auch Deutschland mit seinem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2020 eine partielle Verfassungswidrigkeit des EZB-Programms ausgemacht. Dieses Urteil sei jedoch qualitativ nicht vergleichbar mit dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts vom Oktober 2021, so der Rechtswissenschaftler Alexander Thiele: „Unabhängig davon, wie man zu dem Urteil des BVerfG steht, hat das polnische Urteil eine völlig andere Qualität. Es rüttelt an den Grundfesten der europäischen Integration, beeinträchtigt in massiver Weise die Funktionsfähigkeit des supranationalen europäischen Gerichtsverbunds“.

In einem Pro & Contra zum Rechtsstreit argumentiert Christoph von Marshall, Vorrang habe EU-Recht nur in jenen Bereichen, in denen die Nationalstaaten die Zuständigkeit an die EU abgetreten hätten, die Organisation der Gerichte gehörten nicht dazu. Auch das deutsche Bundesverfassungsgericht akzeptiere keinen generellen Rechtsvorrang, nur einen Anwendungsvorrang europäischen Rechts in Bereichen geteilter Zuständigkeit. Wo die EU hingegen weder allein noch teilweise zuständig sei, bestehe auch Karlsruhe auf dem Vorrang nationalen Rechts (siehe auch BpB: Grundgesetz und EU-Recht). Dem Warschauer Urteil liege ein großer Irrtum zugrunde, argumentiert hingegen Albrecht Meier. Die Regierung in Warschau denke offenbar, dass jedes EU-Land nach eigenem Belieben Entscheidungen der Luxemburger Richter für null und nichtig erklären könne. Wenn sich diese Einschätzung in der EU durchsetze, käme das der Auflösung der Gemeinschaft gleich.

Die Historikerin und Slavistin Alix Landgrebe verweist auf das nationale Selbstverständnis von Staaten wie Polen, das in hohem Maße selbstreferenziell sei. Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion wie auch Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes würden bis heute danach sterben, ihr nationales Selbstverständnis zu konsolidieren und teilweise aggressiv ihre Interessen zum Ausdruck bringen. So seien etwa die Vysehrad-Staaten zwar Mitglieder der EU, jedoch – insbesondere im Falle Polens und Ungarns – nicht wirklich bereit, sich in diese Struktur zu integrieren, weil ihr Streben nach nationaler Konsolidierung zu groß sei, so Landgrebe.

Reaktonen und Maßnahmen der EU

Die Europäische Kommission versucht seit Jahren, Polen Einhalt zu gebieten und die Verletzungen der rechtsstaatlichen Prinzipien zu ahnden. Letztendlich verfügte sie aber bislang über keine ultimativen Durchsetzungsmittel. Sie drohte Polen mit der Aussetzung von Zahlungen, wie etwa aus dem Coronahilfsfond, und Geldstrafen. Sollte die Regierung in Warschau die Disziplinarkammer nicht wie vom Europäischen Gerichtshof gefordert aussetzen, werde Brüssel die Zahlung eines Bußgeldes gerichtlich beantragen, kündigte EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova im Juli 2021 an.

Das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts vom Oktober 2021 hat das Fass zum Überlaufen gebracht und ein politisches Erdbeben in Brüssel ausgelöst. Dementsprechend heftig die Reaktionen. Polen rüttle an den Grundfesten der EU und begebe sich auf einen Weg in den Polexit , so die Befürchtung. David Sassoli, der damalige Präsident des Europäischen Parlaments erklärte, das Urteil könne nicht ohne Folgen bleiben, der Vorrang von EU-Recht müsse unbestritten sein. Wer gegen diesen Grundsatz verstoße, bedrohe eines der Gründungsprinzipien der EU: „Wir rufen die EU-Kommission auf, die notwendigen Schritte zu unternehmen.“ Bereits im Sommer hatte das Europäische Parlament den Druck auf die Europäische Kommission erhöht und gedroht, die Kommission zu verklagen, wenn sie nicht bald handle. Ende Oktober 2021 erging nun tatsächlich die Klage an die EU Kommision wegen Untätigkeit, den Worten müssten Taten folgen, so EU-Parlamentspräsident Sassoli.

Auch der Europäische Gerichtshof wurde in Sachen der Justizrefom Polens erneut aktiv. Am 27. Oktober 2021 hat der EuGH Polen zu Geldstrafen verurteilt. Das Land soll täglich eine Million Euro Strafe an die EU-Kommission zahlen. Warschau habe die EuGH-Entscheidung bezüglich der umstrittenen Justizreform noch nicht umgesetzt, begründete das Gericht seinen Beschluss. Das sei aber notwendig, um ernsthaften Schaden von der EU abzuwenden. Als weiteres Druckmittel hält die EU auch die dem Land eigentlich zugewiesenen Mittel über 36 Milliarden Euro aus dem Coronahilfsfond noch immer zurück.

Die Reaktionen in Warschau fielen unterschiedlich aus, während Vize-Justizminister Sebastian Kaleta das Urteil der Luxemburger Richter unmittelbar nach der Verkündung als „Erpressung“ kritisierte und die Strafzahlungen zurückwies, hatte Premierminister Mateusz Morawiecki das EuGH-Urteil zunächst noch nicht kommentiert. In den Tagen zuvor hatte er Brüssel jedoch davor gewarnt, Polen die „Pistole an den Kopf zu setzen“ und den „dritten Weltkrieg” zu starten. Für die polnische Opposition dagegen war das Urteil des EuGH die klare Bestätigung, dass die PiS mit ihrer Justizreform gescheitert ist und die Rechtsstaatlichkeit in Polen so schnell wie möglich wieder hergestellt werden müsse.

Da Polen den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs zur Justizreform noch immer nicht umgesetzt hat, verlangt die EU-Kommission im Januar 2022 nun die Zahlung von 69 Millionen Euro Strafe (die Strafe war auf 1 Million täglich angesetzt worden bei Nicht-Umsetzung). Polen hat 60 Tage Zeit, auf die Zahlungsaufforderung zu reagieren, ansonsten werde die Strafe wie im Turow-Fall über Zahlungen an Polen aus dem EU-Haushalt ausgeglichen bzw. einbehalten. Da Polen den Braunkohleabbau im Tagebau Turów an der Grenze zu Sachsen trotz Anordnung des EuGH im Mai 2021 nicht ausgesetzt hatte, erging in diesem Fall eine tägliche Strafzahlung von 500.000 an Polen. Auch auf diese Zahlungsaufforderung war Polen nicht eingegangen, weshalb im Februar 2022 die EU nun 60 Millionen Euro einbehalten hat. Ein Präzedenzfall: Erstmals hat Brüssel dem EU-Mitglied Polen Teile seiner Geldmittel abgezogen, um damit fällige Geldbußen zu kompensieren.

Mehrheit der Polen pro EU und Rechtsstaatlichkeit

Auch im Land selbst regt sich Widerstand gegen die Justizreform. Der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk rief seine Landsleute zu Protesten auf. Die Bevölkerung versammelte sich im Oktober 2021 zu Zehntausenden in mehreren Städten Polens, um sich gegen den aktuellen Kurs der Regierung Kacinski und für einen Verbleib ihres Landes in der EU stark zu machen. „Wir müssen Polen retten, niemand sonst wird das für uns tun“, so Donald Tusk. Die pro-europäische polnische EU-Abgeordnete Rosa Thun betont: Eine große Mehrheit von 80 Prozent der polnischen Bevölkerung würde in der EU bleiben wollen und sei demokratisch orientiert. Was die polnische Regierung mache, falle auf alle Polen zurück, auch auf jene, die wegen der Entscheidung extrem besorgt und nicht damit einverstanden seien. Überall im Land würden sich die Menschen mobilisieren, die sozialen Medien seien voll von Bekundungen: Wir sind Europäer! Europa bin ich! Europa sind wir! Europa ist hier!

Lage der Opposition und Umgang mit Minderheiten

Die Situation der politischen Opposition sowie der Umgang mit Minderheiten sind wesentliche Merkmale für eine funktionsfähige Demokratie. Werden ihre politischen Rechte beschnitten, ist dies ein Hinweis für Defizite in der demokratischen Entwicklung eines Landes.

Bereits durch den Wahlsieg der PiS m Herbst 2015 befand sich die parlamentarische Opposition in Polen in einer wesentlich schwächeren Lage als in früheren Legislaturperioden. Die PiS besaß nun in beiden Parlamentskammern, dem Sejm und dem Senat, eine Mehrheit. Im Mai 2015 hatte der PiS-Kandidat Duda bereits die Präsidentschaftswahl gewonnen. Damit war es zum ersten Mal seit 1989 einer Partei in Polen gelungen, die Präsidentschaftswahl für sich zu entscheiden und zugleich eine absolute Mehrheit im Parlament zu erringen. Dadurch wurde auch eine wirksame Oppositionsarbeit schwieriger.

Der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski machte durch seine Äußerung, dass Demonstranten Polen Oppositionelle „schlimmster Sorte“ seien, eine Missachtung der politischen Opposition deutlich. Die PiS propagiert einen Umbau des Staates, einen „guten Wandel“. Dabei stellt Kaczynski die Nation über demokratische Prozesse und die Verfassung: „Die Nation ist der Souverän, der in seinen Befugnissen nicht von den willkürlichen Elementen der Verfassung oder anderen Rechtsakten begrenzt werden kann, die meist auf den sogenannten Generalklauseln wie etwa: Polen ist ein Rechtsstaat, beruhen.“

Auch aus der Parlamentswahöl 2019 ging die nationalkonservative Regierungspartei PiS als klarer Sieger hervor, was die Arbeit der Opposition weiterhin erschwerte. Es bleibt abzuwarten, was sich bei der anstehenden Wahl im Herbst 2023 ergeben wird.

Im Vorfeld der Wahlen kam es im Juni 2023 zu Massendemonstrationen in Polen. Die Veranstalter sprachen von einer halben Million Teilnehmenden. Aufgerufen zu den Protesten hatte der frühere Regierungschef und Oppositionsführer Donald Tusk von der liberalkonservativen Bürgerplattform.. Auch andere Oppositionsparteien schlossen sich an. „Nein, die Demokratie wird in Polen nicht sterben. Es wird keine Ruhe einkehren. Wir werden laut schreien”, so Tusk sagte vor Demonstranten: Der Protest richtet sich auch gegen ein neues Gesetz, das die Einsetzung einer Untersuchungskommission zur russischen Einflussnahme vorsieht. Kritiker werfen der PiS vor, sie wolle mit diesem Gesetz wenige Monate vor der Parlamentswahl Oppositionspolitiker wie Tusk wegen angeblicher Russlandfreundlichkeit an den Pranger stellen. Die einzurichtende Kommission soll prüfen, ob Amtsträger in den Jahren 2007 bis 2022 unter dem Einfluss Russlands Entscheidungen getroffen haben, die Polens Sicherheit gefährden.

Was den Umgang mit Minderheiten in Polen anbelangt, stellte Kaczynski schon 2007 die Nation über die Rechte der Minderheiten: „Wir werden siegen, weil Polen diesen Sieg braucht. Es braucht ihn, damit in diesem Staat, in der Republik Polen, eine polnische Nation lebt und nicht verschiedene Nationen. Sodass die Republik eine Einheit sei.“

In den vergangenen Jahren haben sich PiS-Politiker mehrfach gegen zweisprachige Ortsschilder (in Polnisch und Deutsch) in der Region Oberschlesien, dem Zentrum der deutschen Minderheit, gewandt. Im Dezember 2012 hatte sich Kaczynski für eine Aufhebung der Sonderrechte der deutschen Minderheit ausgesprochen, wie die Befreiung von der 5-Prozent-Klausel bei Parlamentswahlen. In Polen haben sich bei der letzten Volkszählung 2011 noch 110.000 Menschen als Deutsche und weitere 800.000 als „Schlesier“ bezeichnet. Daneben gibt es noch kaschubische, ukrainische und weißrussische Minderheiten. Die Rhetorik der PiS-Politiker bedient gegenüber den Minderheiten nationalistische Vorurteile. Dabei stellen alle Minderheiten zusammen weniger als 5 Prozent der Bevölkerung in Polen.

Auch der Umgang mit sexuellen Minderheiten in Polen ist problematisch. Homophobie ist im streng katholischen Polen immer noch weit verbreitet. Eine Reihe von Gemeinden hat sich dort seit Anfang 2019 zu „LGBTI-freien“ Zonen erklärt. 2020 haben Botschafter aus 50 Staaten in einem gemeinsamen offenen Brief an Polen appelliert, die Rechte von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Minderheiten zu respektieren. Unterzeichnet wurde das Schreiben von den Botschaftern fast aller EU-Partnerländer sowie jenen der USA, Kanadas, Israels, Japans und anderer Staaten.

Ebenso ein Problem ist Polens Umgang mit Frauenrechten, so etwa die restriktive Gesetzgebung im Hinblick auf Schwangerschaftsabbrüche. Das Europäische Parlament verurteilt das unrechtmäßige Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das ein De-facto-Abtreibungsverbot verhängt hat.