Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Rumänien

Informationen zum EU-Rechtsstaatsmechanismus und zum Artikel-7-Verfahren.

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen in Rumänien – wie auch in anderen Teilen Mittel- und Osteuropas – immer wieder im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen ist gering und Korruption ein weitverbreitetes Phänomen. Die Justiz sieht sich regelmäßig Versuchen der Einflussnahme ausgesetzt und Medien werden für politische Kampagnen und deren Interessen instrumentalisiert. Antiziganismus und andere Formen der Diskriminierung sind weitverbreitet. Zuletzt erfuhren eine umstrittene Justizreform und die damit einhergehenden Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz während der Regierungszeit der Sozialdemokratischen Partei (PSD) von 2017 bis 2019 weit über Rumänien hinaus mediale Aufmerksamkeit.

Aufgrund der zunehmenden Bedrohung rechtsstaatlicher Prinzipien in einigen EU-Staaten hat die EU jüngst schärfere Mechanismen zur Überprüfung und Ahndung von Verstößen in die Wege geleitet. Laut EU-Verträgen stehen die Mitgliedstaaten in der Pflicht, für die Unabhängigkeit der Justiz und eine freie Presse in ihren Ländern zu sorgen. Ebenso misst sich der Rechtsstaat auch am Umgang mit Minderheiten sowie dem Vorhandensein einer funktionsfähigen politischen Opposition.

So hat sich das EU-Parlament mit dem Rat der EU im Dezember 2020 auf einen neuen "Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit" geeinigt, der es der EU zukünftig erlauben soll, Zahlungen an Mitgliedstaaten auszusetzen, wenn diese gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben. Der ebenfalls Ende 2020 neu eingeführte Bericht über die Rechtsstaatlichkeit soll mit jährlichen Berichten dazu beitragen, dass zukünftig maßgebliche Entwicklungen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten regelmäßig beobachtet werden.

In folgender Analyse betrachten wir die Situation in Rumänien. Zur Lage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland, Belarus,Polen, Ungarn undBulgarien haben wir jeweils eine gesonderte Analyse erstellt.

Entwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

Anfänge des rumänischen Staates

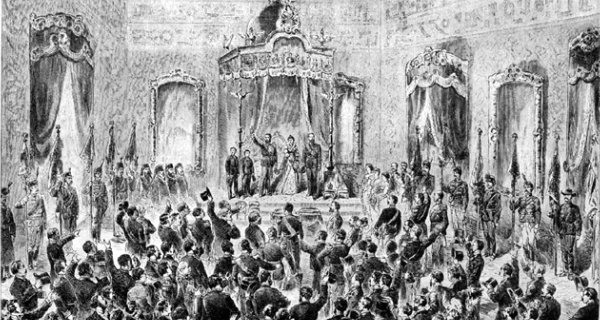

Wie in den meisten anderen Ländern Südosteuropas war die Frage der „Volksherrschaft“ in Rumänien zunächst eine Frage der nationalen Selbstbestimmung. Jahrhundertelang wurde das Territorium des heutigen Rumäniens in mehreren Episoden aus den imperialen Zentren des Osmanischen Reichs, des russischen Zarenreichs sowie des Habsburger Reichs dominiert. Mit dem Beginn der Moderne und dem Aufkommen von Nationalbewegungen in ganz Südosteuropa Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Dominanz der Imperien zunehmend infrage gestellt – so auch in den historischen Regionen Rumäniens: Walachei, Transsilvanien und Moldau. Allerspätestens ab 1861 mit der Proklamation eines Fürstentums Rumänien (und ab 1881 Königreichs Rumänien) kann von einem unabhängigen rumänischen Staat die Rede sein. Zu einer echten demokratischen Wende kam es jedoch abgesehen von einer kurzen Phase zwischen den Weltkriegen erst über hundert Jahre später mit dem Ende des Kommunismus.

Formell eine konstitutionelle Monarchie mit liberaler Verfassung nach belgischem Vorbild, löste das Königreich Rumänien sein demokratisches Versprechen für die Dauer seines Bestehens nur unvollständig ein. Dem rumänischen Königshaus, einer Seitenlinie des deutschen Herrscherhauses Hohenzollern, kam eine zentrale Bedeutung zu. Zwar galt zumindest für Männer ein allgemeines Wahlrecht, jedoch führte eine abgestufte Stimmgewichtung nach Einkommensverhältnissen zu einer starken Benachteiligung der großen Mehrheit der Bevölkerung. Wie in vielen anderen Ländern Europas kam es in Rumänien in der Zwischenkriegszeit zu einer zunehmend autoritären Wende, die schließlich in einer Königsdiktatur endete. Gleichzeitig erstarkten in Rumänien faschistische Kräfte, die sogenannte „Eisernen Garde“, die insbesondere von Italiens Faschisten unter Benito Mussolini unterstützt wurden und eine ultranationalistische, antidemokratische und antisemitische Ideologie vertraten. Nach dem Putsch von 1940 errichte General Ion Antonescu auch in Rumänien eine faschistische Diktatur, die an der Seite Nazi-Deutschlands gegen die Alliierten kämpfte und sich am Holocaust beteiligte.

Die kommunistische Zeit

Wie im Rest Osteuropas, setzten sich auch in Rumänien nach dem zweiten Weltkrieg kommunistische Kräfte durch. Nach der Hinrichtung Antonescus 1946 und der Abschaffung der Monarchie 1947, übernahm die marxistisch-leninistisch ausgerichtete Rumänische Arbeiterpartei (PMR, später Rumänische Kommunistische Partei – PCR) sukzessive die Macht und rief 1948 die rumänische Volksdemokratie nach dem Vorbild der Sowjetunion aus. Es kam zu Massenverhaftungen, der Gleichschaltung von Presse, Verbänden, Gewerkschaften und auch der Rumänisch-Orthodoxen Kirche sowie zum Aufbau einer Geheimpolizei, der berüchtigten Securitate. Auf Proteste, wie den Studierendenaufstand in Timisoara 1956, reagierte man mit massiven Repressionen. Der anfänglich große Einfluss der Sowjetunion auf Rumäniens Kommunisten wurde ab 1965 nach der Machtübernahme Nicolae Ceausescus zunehmend zurückgedrängt.

Die Alleinherrschaft von Ceausescu dauerte mehr als zwanzig Jahre und war getragen von einem umfassenden Personenkult – eher vergleichbar mit dem Kommunismus nordkoreanischer Prägung, von dem sich Ceausescu in mancher Hinsicht inspirieren ließ. Die Macht konzentrierte sich in den Händen der Dynastie Ceausescu – Formen der Gewaltenteilung existierten nicht. Die Securitate war – anders als beispielsweise die Stasi in der DDR – Präsident Ceausescu direkt unterstellt. Vier Jahrzehnte Kommunismus forderten Schätzungen zufolge zwischen fünfhunderttausend und zwei Millionen Menschenleben.

Schwieriger Weg in die Demokratie - Defizite in der Rechtsstaatlichkeit

Im Wendejahr 1989 regte sich schließlich auch gegen das Regime in Rumänien landesweiter Widerstand. Die rumänische Revolution von 1989 war eine Kette von Demonstrationen, Unruhen und blutigen Kämpfen, die sich im Dezember 1989 ausgehend von Timisoara in Bukarest und weiteren Städten des Landes ereigneten. Die Proteste mündeten schließlich im Sturz Ceausescus und der Hinrichtung des Diktators und seiner Frau Elena Ceausescu am 25. Dezember desselben Jahres.

Anders als in den meisten Ländern Ost- und Südosteuropas kam es in Rumänien nach der Revolution und dem Zusammenbruch des Regimes nicht direkt zur Einleitung eines Übergangs zu Marktwirtschaft und Demokratie nach westlichem Vorbild. Vielmehr hielten sich ehemalige kommunistische Kader mit neugegründeten Parteien auch weiterhin an der Macht und bremsten den ökonomischen und demokratischen Wandel aus. Eine Aufarbeitung der Verbrechen des kommunistischen Regimes – insbesondere der Securitate – fand anders als in anderen postkommunistischen Ländern erst in den 2000er Jahren statt. Im Jahr 1996 kam es mit dem Wahlsieg eines bürgerlichen Parteienbündnisses zu einem ersten echten Machtwechsel im postkommunistischen Rumänien, auf den umfassende Privatisierungs- und Liberalisierungsprogramme folgten. Die Transformationsprozesse der späten neunziger Jahre waren einschneidend und führten zu großen ökonomischen und sozialen Verwerfungen, die sich mehrfach in gewalttätigen Massenprotesten entluden und bis heute nicht vollständig überwunden wurden.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends hatte sich in Rumänien eine fragile Demokratie mit freien und allgemeinen Wahlen herausgebildet. Die kommunistische Nachfolgepartei, die Partei der Sozialdemokratie Rumäniens (PDSR, später Sozialdemokratische Partei – PSD), arrangierte sich mit dem neuen politischen System, errang regelmäßig Wahlerfolge und stellte bereits Anfang der 2000er Jahre wieder regelmäßig den Ministerpräsidenten. Die Machtbasis der PSD bildete ein Netzwerk aus „roten Baronen“ – mächtigen Bürgermeistern und Kreisratsvorsitzenden mit engen persönlichen Verbindungen zur lokalen Wirtschaft. Im bürgerlichen Mitte-Rechts-Lager wiederum setzte sich zunehmend die Nationalliberale Partei (PNL) als dominante Kraft durch und konnte in der Folgezeit auch mehrfach selbst Regierungen bilden. Grassierende Korruption über alle sozialen Schichten hinweg und eine weitverbreitete „Selbstbereicherungsmentalität“ der politischen Eliten bildeten in Verbindung mit der allgegenwärtigen Armut zu Beginn des Jahrtausends die größten Probleme auf dem Weg zu einem demokratischen und rechtsstaatlichen Gemeinwesen.

Die langjährige Machtbasis der PSD begann schließlich immer mehr zu bröckeln. Mit ihren rechtsstaatlich umstrittenen Justizreformen der Jahre 2017-2019 brachte sie das Fass zum Überlaufen. Die PSD-geführte Regierung versuchte sich an der Änderung des Strafrechts und entließ unliebsame Staatsanwälte (siehe Abschnitt „Justiz und Verfassung“). Die Maßnahmen der Regierung provozierten 2019 die größten Proteste seit dem Ende des Kommunismus und wurden von Beobachterinnen und Beobachtern im In- und Ausland scharf kritisiert. Die Europäische Union und die Venedig-Kommission verurteilten die Vorgänge als Gefahr für den Rechtsstaat. Im Sommer 2019 bestätigte schließlich der Oberste Gerichtshof ein Hafturteil gegen den Parteichef der PSD Liniu Dragnea wegen Amtsmissbrauch, woraufhin auch die Regierung gestürzt und eine PNL-geführte Minderheitsregierung vereidigt wurde. Die PSD ist seither in der Opposition.

Die zahlreichen Korruptionsskandale der vergangenen Jahre und die Justizreform der PSD haben das Vertrauen der rumänischen Bevölkerung in die Politik weiter untergraben. Bei den Parlamentswahlen im Dezember 2020 fiel die Wahlbeteiligung auf einen historischen Tiefstwert von 31,8 Prozent, acht Prozentpunkte weniger als noch 2016. Gleichzeitig feiern Anti-Korruptionsparteienbündnisse auf der einen Seite und die ultranationalistische Allianz für die Vereinigung der Rumänen (die unter anderem die Vereinigung Rumäniens mit der Republik Moldau fordert) auf der anderen Seite Erfolge.

Vor diesem Hintergrund reagierte die Europäische Union auch zunächst verhalten auf das bereits im Jahr 1995 eingereichte Beitrittsgesuch Rumäniens. Grundlegende Voraussetzungen für einen EU-Beitritt, die sogenannten Kopenhagener Kriterien, waren nicht gegeben. Erst nach den (unvollständigen) Reformen der bürgerlichen Regierung unter Präsident Emil Constantinescu (1996-2000), begannen im Februar 2000 schließlich die Beitrittsverhandlungen, doch sollte es noch bis 2007 dauern bis Rumänien gemeinsam mit Bulgarien offiziell Mitglied der EU wurde. Allerdings attestierte die EU Rumänien (und auch Bulgarien) weiterhin große Defizite im Bereich der Justiz und der Korruptionsbekämpfung. Daher wurde ein sogenanntes Kooperations- und Kontrollverfahren (engl. CVM) unter der Aufsicht der Europäischen Kommission eingerichtet, mit dem die Umsetzung der „Reform-Hausaufgaben“ in jährlichen Fortschrittsberichten überprüft wird. Erst wenn alle Reform-Vorgaben umgesetzt sind, wird das Verfahren abgeschlossen und Rumänien in den Schengenraum aufgenommen werden. Dies ist auch heute – 14 Jahre nach Rumäniens EU-Beitritt – nicht der Fall.

Pressefreiheit

Auch dreißig Jahre nach dem Ende des Kommunismus ist die Freiheit von Presse und Medien noch nicht zufriedenstellend durchgesetzt. Zwar garantiert die Verfassung die Pressefreiheit, aber es bestehen zahlreiche Probleme in Bezug auf unabhängigen Journalismus. In der Rangliste der Pressefreiheit 2020 der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen rangiert Rumänien im EU-Vergleich im untersten Viertel (Platz 21 von 27), jedoch noch vor Ländern wie Polen und Ungarn oder auch Griechenland. Die Eigentumsstrukturen in der rumänischen Presse- und Medienlandschaft bleiben sehr intransparent und es bestehen traditionell enge Verbindungen zwischen Medien und Politik. Bereits in den 90ern gründeten so manche Abgeordnete ihre eigenen Blätter oder Fernsehkanäle. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Medien eher den Geschäftsinteressen und politischen Agenden ihrer Eigentümer statt dem Gemeinwohl dienen. Politische Einmischungen, Schikanen und damit einhergehende Selbstzensur kommen regelmäßig vor. Mehrere Journalistinnen und Journalisten, die Korruptionsfälle aufdeckten, erhielten Todesdrohungen. Auch wer Informationen und Hinweise weitergibt, ist nur unzureichend geschützt.

Während der PSD-geführten Regierung 2016-2019 nahmen Desinformationskampagnen von großen, der Regierung nahestehenden Medien weiter zu – so beispielsweise um die Proteste gegen die umstrittene Justizreform oder die Entlassung von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu delegitimieren. Die gleiche Regierung beeinträchtigte außerdem die Unabhängigkeit der rumänischen öffentlich-rechtlichen Medien. Entsprechend ist das Vertrauen der Bevölkerung vor allem in Print- und Fernsehmedien gering. Die prekäre Mediensituation in Rumänien macht die Bevölkerung außerdem anfällig für Verschwörungstheorien und Falschinformationen. So gaben in einer Umfrage vom April 2020 41 Prozent der Befragten an, Covid-19 sei eine von den Vereinigten Staaten produzierte Biowaffe.

Laut dem Informationsfreiheitsgesetz von 2001 besteht ein Recht auf Information für Bürgerinnen und Bürger als auch für Journalistinnen und Journalisten. Außerdem schreibt die rumänische Verfassung vor, dass Informationen, die im Interesse der Öffentlichkeit sind, durch den Staat zur Verfügung gestellt werden müssen. In der Praxis wird dieses Recht jedoch nur unvollständig umgesetzt. Seit Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung wird diese von öffentlichen Stellen zunehmend missbraucht, um Anfragen von Journalistinnen und Journalisten, die sich auf das Informationsfreiheitsgesetz berufen, abzulehnen. Diese Praxis hat sich seit Beginn der Covid-19-Pandemie noch weiter verschärft.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Rumänien 2020 im weltweiten Vergleich auf Platz 48. Zum Vergleich: Deutschland liegt auf Platz 11.

Justiz und Verfassung

Der Sturz des Ceausescu-Regimes markiert auch die Rückkehr Rumäniens zu einer konstitutionell-demokratischen Ordnung. Im Jahr 1991 beschloss eine verfassungsgebende Versammlung eine neue Verfassung, die in einem Referendum von mehr als zwei Dritteln der Bevölkerung angenommen wurde. Diese Verfassung wurde im Jahr 2003 ergänzt, um den Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union und dem Nordatlantikpakt (NATO) zu ermöglichen. Laut Artikel 1 der Verfassung ist Rumänien eine Republik. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Schutz von Menschenwürde und Grundrechten wird garantiert. Außerdem schreibt die Verfassung die Trennung von Exekutive, Legislative und Judikative vor.

Wenn auch in den Jahren der EU-Beitrittsverhandlungen große Fortschritte im Bereich der Justiz erzielt werden konnten, wurden viele Erfolge während der Regierungszeit der PSD wieder zunichtegemacht. Die Schaffung eines „Tribunals für die Untersuchung von Straftaten im Justizwesen“ wurde weithin als Versuch gesehen, die Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern einzuschränken. Außerdem entließ der PSD-Justizminister in kurzer Abfolge zunächst den Generalstaatsanwalt Augustin Lazar und wenig später die leitende Staatsanwältin der rumänischen Anti-Korruptionsbehörde Laura Codruta Kövesi. Beide hatten Strafverfahren gegen hohe PSD-Politikerinnen und Politiker zu verantworten, darunter gegen den Parteivorsitzenden Dragnea. Außerdem hatte Kövesis Behörde ein Verfahren gegen ein von der PSD eingebrachtes Gesetz zur Änderung des Strafrechts eingeleitet, welches Korruptionsfälle unter einem Wert von 45.000 Euro entkriminalisiert und somit beschuldigten Politikerinnen und Politikern von PSD und ALDE Straffreiheit ermöglicht hätte. Gleichzeitig begannen regierungsnahe Medien zunehmend die Justiz zu attackieren.

In der EU befürchtete man, dass nach Ungarn und Polen einem weiteren Mitgliedsstaat ein Demokratie- und Rechtsstaatsabbau drohte. Letztlich führte jedoch die Inhaftierung von Dragnea zum Zusammenbruch der Regierung. Seither haben es sich die von der PNL angeführten Regierungen zur Priorität gemacht, den Umbau der Justiz wieder zurückzudrehen. So wurde Anfang 2021 das umstrittene Tribunal für die Untersuchung von Straftaten im Justizwesen aufgelöst. Nichtsdestotrotz stellen Korruption und politische Einflussnahme im Justizwesen nach wie vor ein großes Problem dar. Viele Gerichte bleiben aufgrund fehlender personeller und finanzieller Ressourcen stark überlastet, worunter die Qualität der Entscheidungen und die Dauer der Verfahren leidet.

Lage der Opposition und Umgang mit Minderheiten

Die rumänische Verfassung definiert Rumänien als einen rumänischen Nationalstaat. Allerdings ist die Gesellschaft des südosteuropäischen Landes in der Realität multiethnisch geprägt. Dem Zensus von 2011 zufolge gaben mehr als zehn Prozent der Bevölkerung an, einer der nicht-rumänischen Minderheiten anzugehören. Zu den größten nationalen Minderheiten zählen die knapp 1,2 Millionen Ungarn (6,1% der Bevölkerung), die je nach Schätzung eine halbe bis zwei Millionen Roma (3-10%) sowie Ukrainer (0,3%) und Deutsche (0,2%). Außerdem leben viele weitere historische Volksgruppen auf dem Gebiet Rumäniens, wie Tartaren, Bulgaren, Juden, Serben, Armenier und Griechen. Artikel 6 der rumänischen Verfassung sichert ethnischen Minderheiten explizit den Schutz ihrer Identität, Kultur und Sprache zu. Eine rumänische Besonderheit ist die in Artikel 62 garantierte politische Repräsentation im Parlament aller nationalen Minderheiten, die andernfalls keine Mandate erringen würden. Nach den Parlamentswahlen 2020 verfügen daher aktuell insgesamt 18 Parteien mit Minderheitenstatus jeweils über einen Sitz im Parlament, die jedoch traditionell die jeweils regierende Koalition unterstützen.

Nicht auf diese Sitzgarantie angewiesen ist die 1989 gegründete liberal-konservative Partei Demokratische Union der Ungarn in Rumänien (UDMR), die sich traditionell für mehr Autonomie der ungarischen Minderheit einsetzt und schon mehrfach als Juniorpartnerin an Regierungen beteiligt war. Vor allem in Transsilvanien, wo Ungarn fast ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen, hat die Partei eine solide Basis. Die Beziehungen zwischen ungarischer Minderheit und rumänischer Mehrheitsbevölkerung sind immer wieder von Spannungen geprägt. Neben kleineren, bisher lokal begrenzten gewaltsamen Zusammenstößen, zählt dazu in den letzten Jahren zunehmend die Politik der ungarischen Regierung von Viktor Orban, die die kulturellen und politischen Einrichtungen der „Auslandsungarn“ in Rumänien und anderen Nachbarländern mit vielen Millionen Euro im Jahr unterstützt. Von Orban kontrollierte ungarische Medien verbreiten die illiberale, ethnozentrische und fremdenfeindliche Linie der ungarischen Regierung auch in der ungarischen Minderheit in Rumänien. Zuletzt trat 2018 Peter Eckstein-Kovacs als Vorsitzender der UDMR zurück, da sie sich aus seiner Sicht zu einem Anhängsel der ungarischen Regierungspartei Fidesz entwickelt habe. Aber auch rumänische Politikerinnen und Politiker bedienen sich regelmäßig anti-ungarischer Rhetorik und nutzen anti-ungarische Ressentiments in der rumänischen Bevölkerung aus.

Roma stellen die mit Abstand marginalisierteste nationale Minderheit Rumäniens dar. Sie verfügen anders als die ungarische Minderheit über keine, in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil stehende, politische Repräsentation. Wie in vielen Ländern Südosteuropas, gehören Roma auch in Rumänien zu den ärmsten, am stärksten benachteiligten und diskriminierten Teilen der Gesellschaft. Selbst ein im Dezember 2020 verabschiedetes Gesetz, welches Roma vor Hassrede und anderen Formen der Diskriminierung sowie Gewalt schützen soll hat daran bislang wenig geändert. Nach wie vor werden Roma regelmäßig Opfer von Misshandlungen und Polizeigewalt, die in den meisten Fällen straflos bleibt. Die systematische Diskriminierung erstreckt sich auch auf die meisten anderen Institutionen, wie die Justiz, das Bildungssystem oder lokale Verwaltungen. Große Teile der rumänischen Mehrheitsbevölkerung dulden oder befürworten romafeindliches Verhalten.

Trotz ihrer Entkriminalisierung im Jahr 2002 sind Lesben, Schwule, Bi-, Trans-, Queer und Intersexuelle (LGBTQI) noch immer regelmäßiger Diskriminierung ausgesetzt. Die Ehe ist gleichgeschlechtlichen Paaren weiterhin verwehrt. Häufig werden in Rumänien verbreitete Ressentiments gegen die LGBTQI-Gemeinschaft von Politikerinnen und Politikern instrumentalisiert. Zuletzt versuchte die PSD-Regierung gemeinsam mit der Rumänisch-Orthodoxen Kirche 2018 in einem umstrittenen Referendum die Verschiedengeschlechtlichkeit von Ehepartnerinnen und Ehepartnern in der Verfassung zu verankern, welches jedoch an einer zu geringen Beteiligung scheiterte.

Historisch bildete die deutschsprachige Minderheit, vor allem in Siebenbürgen und dem Banat, eine der größten Minderheiten des Landes. In mehreren Auswanderungswellen nach dem zweiten Weltkrieg verließen jedoch mehrere Millionen Rumäniendeutsche das Land Richtung Deutschland. Heute lebt nur noch eine einige zehntausend Angehörige zählende, allerdings politisch und kulturell durchaus sichtbare deutschsprachige Minderheit in Rumänien, darunter der aktuell amtierende rumänische Präsident Klaus Johannis.

Autor: Julian Brummer. Aufbereitung für das Netz: Internetredaktion der LpB

Quellen

Quellen

www.britannica.com/topic/history-of-Romania

brill.com/view/book/edcoll/9783657785858/BP000014.xml

www.bpb.de/apuz/29656/historische-wurzeln-der-politischen-kultur-rumaeniens

news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6190931.stm

www.rferl.org/a/romania-revolution-then-and-now/29660285.html

eu.boell.org/en/2014/11/19/twenty-five-years-after-romania-and-its-uncertain-past

www.britannica.com/place/Romania/Political-process

www.wilsoncenter.org/publication/225-romanias-first-post-communist-decade-iliescu-to-iliescu

www.bpb.de/apuz/29654/rumaenien-und-bulgarien-vor-dem-eu-beitritt

ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_de

freedomhouse.org/country/romania/freedom-world/2020

taz.de/Umstrittene-Reformen-in-Rumaenien/!5598217/

www.spiegel.de/politik/ausland/rumaenien-liviu-dragnea-muss-haftstrafe-antreten-a-1269538.html

www.tagesschau.de/rumaenien-wahl-109.html

www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/322275/parlamentswahl-in-rumaenien

www.kas.de/documents/252038/2984145/Fortschrittsbericht+der+EU-Kommission+zum+Reformprozess+Bulgariens+und+Rum%C3%A4niens.pdf/f5f394b6-2779-f0c0-a16e-43423d93092a

www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/rumaenien-vor-kommunal-und-parlamentswahlen-2020

www.reuters.com/article/us-romania-election-idUSKBN28H0R1

www.bti-project.org/en/reports/country-report-ROU.html

aceproject.org/ero-en/regions/europe/RO/consitutuion.pdf/view

eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/

www.nzz.ch/international/rumaenien-hoehlt-den-rechtsstaat-aus-ld.1437338

www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/rechtsstaatlichkeit-rumaenien-lenkt-bei-justizreform-ein/

democracy-reporting.org/dri_publications/romanias-elections-and-the-rule-of-law/

balkaninsight.com/2021/03/24/romanian-parliament-scraps-ex-govts-disputed-special-court/

www.reporter-ohne-grenzen.de/rumaenien

www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Ranglisten/Rangliste_2020/Rangliste_der_Pressefreiheit_2020_-_RSF.pdf

www.eurotopics.net/de/149422/rumaenien-die-presse-mischt-parteipolitisch-mit

www.politico.eu/article/as-infections-grow-in-romania-so-does-corona-scepticism/

minorityrights.org/country/romania/

www.dw.com/en/viktor-orbans-dangerous-export-of-ideologies/a-52246500

balkaninsight.com/2021/03/31/racism-police-brutality-and-online-hate-why-romanias-roma-are-no-nearer-their-black-lives-matter-moment/

www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/romania/report-romania/

www.rferl.org/a/same-sex-couples-in-romania-face-hostility-as-they-challenge-discrimination/30057755.html